�J�`�A���L�@�������肫�@�k�����@kachiarik�@�J�`�A���Li�@�@

�k���������@A Wayfaring Man's Diary 2015

2015�N�X�����@��D�`�k���q�`���q�w

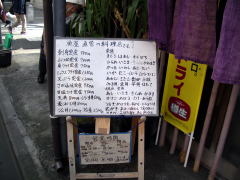

9�����̐��V�̓��B�}�Ɏv�������Ċ��q�ɂł�����B������D�w�ʼn��ԁB��D�Ƃ��������A�ω��H���ɍs���B

���~�ɏオ��J�E���^�[�Ȃɐw���B�����r�[���Ǝh�g��H�𒍕��B���ׂ̂�������́A�����Ȃ��Ŏ|�����ɏĂ����̒�H��H�ׂĂ���B������C�ɐ��r�[���𗬂����ށB�������̂ǂ������B�h�g���|���B�x�����͐�ܕS�~��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ω��H��

�ω��H���Ɠ����̃��j���[�B��D�ω����ɍs���B���C�����A���{����ő�D��ʂ�Ɖ������������R�̒��Ɍ���ω��l�����A�q�ς���̂͏��߂āB�ω����܂̂���́A�u���ʂ�艡��̕���...�v�Ǝv�����@���ł��낤���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��D�ω�

��D�w�̖k���Ɗω����̋����ŎB�e�B���{����Ŗk���q�ցB

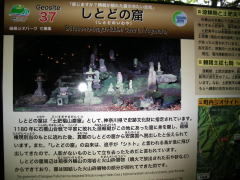

�~�o�����Q�q�B�u���q�R�v�̑��ʂ̑T���ł���B�Ⴊ�������B�S�~�V���b�v�́u���悯�����O�v�������Ă���悩�����B�R�傩�����ɗ��a�i����j���物�~�@�܂Ŕq�ς���B����E�^���i�������ˁj�͍H�����Ƃ̂��Ƃŋ߂Â��Ȃ������B

�k���q�w����~�o���ւ䂭�̂ɂ́A�Վ����D������~�o���̎R��Ɍ����邪�A�����ɂ͏�݉��D�����o�āA���q�X�����甒��r��n���ĉ��{����̓����z���đ���Ɍ������B�����Ȃ��Ƃɉ��{����́A�Q���̐^�f���ĉ���B

�\���N�O�̂��ƁB����r�̎�O�̎Q���̕~�ɂ͒ɂ��z���o������B�~�̊Ԃ̌E�݂ɑ������ꂽ�B�P�Ȃ�P���Ǝv���Ă������A���t����g���͂߂ɂȂ����B�V���U�ʁB����������Ƒ��ɖ��f���������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�~�o��

���j�Q���B���{����̓����݂���B�E�j�Βi�̏�͎R��B���q�X�������q�w�����ɕ����B�Ԃ��Ȃ��E��ɋ킯���ݎ��̓��c����������B

��O���猩��Ώ�́A�Y��Ȗ͗l��`���Đ�������Ă���B�~�o���͍r�X�����B���c���{���̉������炵�����炩���Ȑ����B�i���݂͒j�̑m�Ƃ̂��Ɓj

�����͕s�v�c�Ȃ��Ƃɒc��̐���Ǝv�����l�X�������ȃJ�����Ŕޕ������B�e���Ă���B�W�c�ł͂Ȃ��l�ł��Ă���炵���B���Ԉӎ��������̋�A�B�e�ʒu�ɂ��Ĉӌ����������Ă���B�J�`�A���L�̂悤�Ȉ����J�����ł͑���ɂ��Ă���Ȃ��B�ނ�͉Ԃ̎ʐ^���B��ɂ��Ă���̂��B���̎����A�ފ݉ԁA�����A�H���e���炫�앒��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c��

���j���c���̐Ώ�B�@�@�E�j���c���{�������l�̖���揊�ɍs���B���̕ӂ蔖�Â��J�`�A���L������l���B

�����ɖ�����{�\���̍u���������Ƃ�����̂�z���o�����B

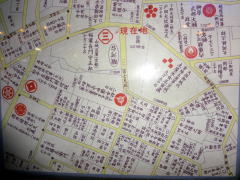

���q�X�������q�w���ʂɌ������B�E��ɂ́u���q�R�v��l�ʂ̖�����q�������邪����ɉ��Ƃɂ��āA���w��j�Ղ̋T���J��ؒʂ��z���Đ�J�ɓ���B

��M�n�����̂��ǂŁA�q���̊w�Z�A���҂��ꂳ����ɑK���ٍ��V�ւ̋ߓ����B������ꂽ�Ƃ��艡�{����̃K�[�h������ĉ��{��w���ʂɐ��H����������B

�p����������B���̎��́A���c����̉��~�Ղ��Ƃ̂��ƁB�R��͕܂��Ă��Ē��ɓ���Ȃ��B

�u���q�R�v��O�ʂ̎�����������B���̎��̎Q�����ӏ������炵�Ĕ������B

���R�ɂ́A�k�𐭎q�ƎO�㏫�R�������̂��悪����Ƃ̂��Ƃ����A�����[�����B���̋@��ɁB

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������

�@���j�R��ƐΏ�B�@�@�@�E�j�{���B�������璆�ɓ���Ȃ��B�K���ٍ��V�Ɍ������ĕ����A�����B�����Ԕ��Ă����B

�K���ٍ��V�ɂ����̂͂S�����B���ΑK���͂��łɕ܂��Ă����B��͓���̊댯�����邩�炾�Ƃ̂��Ƃł���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�K���ٍ��V

�@

�H�̓��͒ޕr�����B������ׂɋ}���B�����ɂ͖��������D�Ȃǔ����Ă����B�����[�ł��B

�{�a�����Q�肵�ċA�낤�Ƃ���ƁA�Ԏq��A�ꂽ�v�w���{�a�̌��ɂ܂�����B���Ă��čs���ƁA�����̌ς̒u��������Ђ��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������א_��

���j�Ԃ������Ƃ̂ڂ���@�E�j�{�a�̌��ɂ���ЁB���ς̒u�������B�{���A�}�Ɏv�������Ă̊��q�s���ŁA�o�����x�������B

���q�w�ɂ����̂́A�U�����B�����N�^�N�^�B

�����������u�V���v�Ńr�[���ł��Ǝv���ĕ����Ă������A��J���ށB

���������̑̂ʼn��{����ɏ��B

2015�N6��22���i���j���͌���R�R�����@�i�_�ސ쌧���͌����j

���͌����̏�R�R���t�߂̃A�W�T�C�������Ƃ̂��Ƃłh������U��ꂽ�B��9��50����JR���͌��w�ɏW���B10��10���̔������ʍs���̃o�X�ɂ̂�\��ł���B���̘H���o�X�͈����{�B���C�����̔M�C�s�����x��Ă���B��쓌�����C���Ƃ��ŁA���k�E����ƒ��ʂɂȂ����̂ŁA���k���̉������ł̎��̂�̏�̉e�����������܂ŋ����B�H�����L�̕��Q���B�ԓ��ł₫�������邪�A10���ɓ��͌��w���B����S���B�h���͈�{�O�̓d�Ԃœ������Ă����B�o�X�͉��2�l�݂̂̑ݐ؏�Ԃ��B50�����h���āu�����ǂ̌A�i�����j�v�o�X��ʼn��ԁB�A�Ɍ������B�����́A�����S�N(1180)8���ɋ�������B���܂̏��c���s��̐��R�ŕ��Ƃ̑�R�ɔs��A��x�ڂ̗��l�ƂȂ�B���̋ߕӂ�̒n�Ƃ���y������E�ɕ����q�����͌��R���̓��A�ɗ����������܂��A�G�̒ǎ�����킵���B���̓��A���u�����ǂ̌A�v�ł���B

�S�N�O��2011�N6��9���i�j�h���Ɠ�l�œ��C�����̑���w�`�Ί_�R��i�G�g�̈���j�`���R�Ð��E���ޓc��Ёi���̋����̃x���`��q���Ē��H���Ƃ�j�`�Đ_���`�`���{��w�ƕ������B

��R詓����ĊԂ��Ȃ��E��̌������R������B�R���̗����ɂ͑ۂނ����Ε������ԁB�����������Ē��P�ł��B��l�ŗ���͉̂����������Ȃ�قǂ��B�����ǂ̌A������B

�@�@�@�����ǂ̌A

�����ǂ̌A�o�X��܂Ŗ߂��āA��R�Ɍ������B��r�I���R�ȎR�����B

�����ēy�쎁�̏邪�z����Ă����B��������̒��]�͂��炵���B

�@�@�@�@��R�R��

�@�@�����E�哇�����@�@�@�@�@�@�@�^�ߔ���

�s�N�j�b�N�O���E���h�Œ��H�B

�������牺�R���邪�A�E�̓������̓��������B�E�̓���I�ԁB����͎��s�ł������B�ދ��ȗѓ�������B�G�����������ɂȂ�B

�y��ꑰ�̕悪�����莛�ɂ͍s�������܂��B�܂��A�ʂ̋@��ɂ��悤�B

2015�N5��25���i���j���@�@���{�R�@�g���R�v�����@�Q�q

���͎ɒ킽���Ɩ��֒��̌����̏h�u�݂̂퉷��Ȃ������v�ɏh���B�����͌��n���U�ŁA���ꂼ��A�H�ɒ����B�J�`�A���L�́A�u���ŎQ��v�ő�ώ���Ȃ��ƂƎv���Ȃ�����g���R���Q�q�����B�Q�q�̂�����̉��N�ɂ��ƁA���q����ɓ��@���l�ɂ���ĊJ���ꂽ�����œ��@�@�̑��{�R�ł���A�Ƃ̂��Ƃł���B���@�́A�u���������_�v�������k�������ɑ����߂��A���Q��������B��y�@�Ȃǂ͎ז@�ł���A�@�̐��@���O�߂�ׂ�������Ǝ句�������̂ł���B�����͋}�i�ߌ��ȏ@���ł������B

���@�́A���q���牓�����ꂽ�b��̐g���R�ɓ��R����B���i�i�Ԃ�˂��j�\��N(1274�j�̂��Ƃł������B

�R���ɑ����ȉ������_�݂���B�@�،o���������狫�����U���B

�@�@�@�O��@�@�@�@�@�@�@�@�{���@�@�@�@�@�@�@�d�̓�

�g���R���[�v�E�F�C�ŎR���ցB��l�����@1,350�~�B

�g���R�R���@�@�@�@�@�@�@���̉@�v�e�t�@�@�@�@�ቺ�ɕx�m��

2015�N5��24���i���j�����˓����Ƃ̎Q�Ό��@���������j������

�u�����ˁ@�����Ƃ̎Q�Ό��v�W�����ɍs���B�ꏊ�́A���쌧�̈ɓߎs���������j�����فB���\4�N(1691)���疾���ېV�܂ō����ˎ�߂������ƂƉƐb�����́A��������]�˂֍s���u��Q�{�v�A�]�˂��獂���֖߂�u��A��v�ɂ��ėl�X�Ȏ����������c���Ă���B���Ȃ݂ɍ����˂̐����́A���\4�N�ɓ��������i���悩���j���ےÕx�c�т�������������Ƃɂ��B�����̎�����W�����Ă��āA�����[������B�����x�͎�a���ƂȂ����G���́A����4�N(1714)3�������ɗ�����邱�ƂɂȂ�A�_�c���쒬�̓����Ə㉮�~���o���B�������ʂ肩��l�J�A�V�h����b�B�X���ɓ��荂���������B�G���ɂ��Ăٕ͐����@�ˁ@����

�@�@�@�@�@�@�ɓߎs�����������j������

�@�@�@�@�@���ʓW�@�u�����ˁ@�����Ƃ̎Q�Ό��v������B�_�c���쒬�i������܂��j�̕����ɂ���ē��ł��B

2014�N11���B�e�B

���̎ʐ^�̊G�}�̉E��ɓ����Ƃ̏㉮�~������܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ē��}

�@���́A�]�ː؊G�}����@�@�@�@�@�@�@�@�E�́A���݂̒n�}2015�N�T��13���i���j��փ����W�@�@�@�]�˓��������ف@�@

[���ʓW]�@����ƍN�v��400�N�L�O�@��փ����W�����ɍs���B�\���N�O�ɂȂ邪�A�s�ŋΖ����Ă��������_��A�փ����ɂ͉��x���o���������Ƃ�������������B�����փ����͗҂��������B�x���ɏ�~�q�̏��Ȃ�JR�փ����w�ł���āA�Ð����U���B�����B�̐w�n���������ڎw���ĕ������̂́A����������l�ł������B

�W�����́A�G�g�̎����獇��A�ƍN�̓V���l�ւ̓��̂�A�ƔN�㏇�ɍ���}�����A�G���A�����A����═��𑽐��W�߂Ă��茩���ł������B

�v���Ԃ�ɐɏo���B

�_�J�o�[�Œ��ёւ��Ɉ�t���B�����͉Ηj�����������x�݂Ȃ̂ŁA�ɉΗj���ɍs���̂�����Ă���B

��K�����Œ��W���b�L�Ǝύ��݂̃`�P�b�g���B�������̉��̕��̃e�[�u���ցB�O�̐Ȃ̂�������l�A���r�[�����`�F�C�T�[�Ƀf���L�u����������Ċ��ɏo���������Ă���B���̓��R�b�N���R�b�N�����n�߂��B���T�A�C�y�Ȃ��̓X�̕��͋C�������B

�����瑤�̃J�`�A���L�̂����������l�B�x�M�̑哿���Ƃ₫�Ƃ��lj����āA�����Ԃ����C���B

���ɍs���܂����B�O������̊ό��q�������ł��ˁB

�˓c�ΐ��̂�������Q�肵�܂����B�ΐ��ɂ��Ă͂�����́u���̈�{�v�ٕ̐����������������B�ˁ@����

�@�@��]�˔����ف@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@��

�@�@��փ����W�̊Ŕ@�@�@�@�@�@�@�@���͊O���l�q������2015�N�R���@PC�̓���HDD�̌����E����

2010�N�ɍw������FMV-DESKPOWER�̂g�c�c���N���b�V�������B�ꂩ�����܂�����s��̃��b�Z�[�W���o�Ă������A�G���[�`�F�b�N��œK�����J��Ԃ����܂����܂��g���Ă����B���[�J�[�Ɍ����C���ɏo���Ɛ����~������B����PC��p�����ĐV�����w������Ə\���~�ȏシ��B

�o�ϓI�Ɍ������B���Ȃ��NEC��WINDOWS98�̂g�c�c���������[�J�[�Ɉ˗�������G���C�������������B

�����Ŏv�����Ď����ł�邱�Ƃɂ���B�ߋ��Ƀ������[�̑��݂͉���������g�c�c�̓���ւ��͏��߂Ă��B

��n�߂ɐ�l�̌o�����l�b�g�Œ��ׂĂ݂�B�Q�l�ƂȂ�L�����������������B

�悸�APC�����Ăǂ��HDD�������Ă��邩���ׂ�B�ق��肪�����������܂��Ă���B

�@�O�J�o�[�@�@�@�@�@�@�������[��������@�@�@�@�@���J�o�[

�@�����O���Ɓ@�@�@�@�@�@�����ŊO�J�o�[�����@�@�@�@���J�o�[������B���dPC�ɂ͑f�l�Ȃ̂ŁA�������Ă�����̂Ɠ���HDD����肷�邱�Ƃɂ���B����͐����ł����BAFT����肵�Ă����瓮���Ȃ������ł��낤�B�iAFT�Ɣ�AFT�n�[�h�f�B�X�N�����邱�Ƃ���Œm�����B��q�j

�ǂ��HDD�������Ă��邩���ׂ�B

�@������HDD �@�@�@�@�@���ꂪ�����Ă����@�@�@���O��

�����Ă����̂�Seagate3.5�C���`����HDD 1TB��Product of Thailand���BPC�̒��g�A�����ȍ��̕��i���S�`���S�`�������Ă���B

������ɐ��Y���ĂȂ��㕨�BAMAZON�Ō����Ē����B�z�����E�萔������13,490�~�Ȃ�B�T���ɒ���7���ɓ����B

�@HDD�����i���j�@�@�@�@���t����@�@�@�@�@�@������

������������B�F�����Ă��ꂽ�B�����ő厸�s�ɋC�Â��B���J�o���f�B�X�N������ĂȂ������̂��B

�x�m�ʂɃ��J�o���f�B�X�N�Z�b�g�@5,400�~�i�ō��j�𒍕��B10���ɓ����B��ƊJ�n�B�����������B�������A�o�b�N�A�b�v������ĂȂ������̂łT�N�Ԓ~�ς����f�[�^�̓p�[�ƂȂ����B��p���v18,890�~��B���݉�̉������������B

�Ƃ���ŁAPC������HDD�ɂ́AAFT�Ɣ�AFT�n�[�h�f�B�X�N�����邱�Ƃ�m�����BAFT�Ƃ̓A�h�o���X�h�E�t�H�[�}�b�g�E�e�N�m���W�̗��Ńf�B�X�N�̕����Z�N�^�̃T�C�Y���������������Z�p���Ƃ̂��ƂŁA2011�N�ȍ~�AAFT���̗p�����n�[�h�f�B�X�N�������Ă���A�Ƃ̂��Ƃł���B�i�p�\�R�����S�ҍu���ɂ��j�ˁ@�����@

2011�N�ȑO��PC ��HDD���������āA�����g�������Ȃ瑁�ڂɔ�AFT�������ē��肵�Ă����������ǂ��ƌ�����B���Y���ĂȂ��̂ŐV�i�͍����B���Â̓A���E�C�B

���L����������̃m�[�gPC��2011�N�̏t���f���Ȃ̂ɔ�AFT�ł���B����HDD�����Ȃ���Ă���̂ŁA���ӌ����ƂȂ낤�B�ʔ̃T�C�g�����Ȃ�������ȐV�i���o�Ă���̂��܂��Ă���B

2015�N�P��21���i���j���͎����_�߂���

������X�J�B�J���ł����肩�����B�����B�C���͂P�x�B�v���Ԃ�ɂh���ƕ����B�h���͎d���̊W�ō��������Ȃ��̂��B

�_�ސ쌧�̌����C�V���s�ƍ��Ԏs�ɂ����đ��͎����_�͂���B���̒n�ɂ͎����_�͂Ȃ��������A�n���ɂ������_���ƊC�V���s�̎��@�����N�l�ƂȂ��ĕ���10�N�ɐ��肵���Ƃ����B

���Ԏs�̂R���@�A�C�V���s�̂S���@������B��12�L���������B

���͎����_�̃z�[���y�[�W������B�@�ˁ@����

JR���͐��̑����䉺�ʼn��ԁB�ˑR�J���~��o�����B�@�����Ɍ������B

�@���������B�ߑO�X��30���B

�@�@�@�����i�������イ���j

�@�@��y�@�@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���V�l�i���������j

�c���W�N(1603)�̎���������������E���c�@���̂��߂ɑn���B����Ƃ��ĉƍN�����玒��������Ȃǂ�����B���V�l�̂��Ɂi�ʐ^�Ɍ������ĉE�j�ƍN������A���̋�ǂ�����B�J�͍~��~��B�����B���������B

�A�@�����@�i��イ����j

�@�@�����@�@�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����V�@�i���g�����j

�����V�͉��N(1673)���F���z�݂̍�A����閲���ɗ�������C�̔��ւ̂������ɂ��A����E�܍��L�����F�O���đ��������B���̂����́A�ȑO(20~30�N�O�j���Q�肵�����Ƃ�z���o�����B�����ɐ��w�ȐN���Ƃ����Č��ɂ������Ƃ�����B�Ăɂ̓z�^������������B����ɂ͐������ɂ�A�J���j�i����ĂĂ���B

�����̙����V�́A���V���܂̂��g���ł���ւ̓����ɂ����Ђ���~�����V���̓����̂����Α��Ŏւ͌d�ɂƂ�����܂��Ă���B���ǂ남�ǂ낵�B

���i�i�Ƃ����B�T���̕֏��j���ؗp���āA�܂��A�J�̒�������B����51�����ցB

JR���͐��̌א������킽��b�������ƍ��ɏ�y����������B

�B�@��y���i���傤�ǂ��j

�@�@�@�@��y���@��y�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b����@�i�Ɖ^���������ɐ��j

���T�N��(1570~1572)�l�b�J���s���q�̑n���B��y�@��P���i�����q�s�j�̖����Ƃ��Č������ꂽ�B�{���͈���ɔ@���B�w�旧���ėL���̗F���܂��₹��A��A��肤��y���x�Ə�y�ւ̓�����ׂ̔肪����B����͋A��ăz�[���y�[�W�Œm�����̂ŁA������Ă��Ȃ��B

�ȏ�̂R���͍��Ԏs�ɂ���B�C�V���s�������B

�J�̒����S����ڎw���ē�ցB���̎��͑��͐��̌��؉w�ɋ߂��A�����B�c��S���͂�����߂āA������蓒�ɓ���A�M���ň�t�Ƃ����I����������B���A���̗U�f�ɑł������S���̎������邱�Ƃɂ���B

��������B�C�V���w�ɂ�蒋�т��Ƃ邱�Ƃɂ���B11���R0���}���C�̓���r���̃��X�g�����X�Œ��сB�J�c���Ƃ��̃Z�b�g��H���B�r�[���A�M��������Ă���l������B

�C�@���S���i��������

�@�@�@�@���S���@��y�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���\���@�i�K�������j

�@���B��R��P�������A�{���͖�ɎO���A����ɔ@���͍]�ˊ��̂��̂ŁA���o��t��Ɠ`������B���������̊�M�n���́A�Q��ɋꂵ�ޑ����̉����n���Ƃ����J��ꂽ�B�����͍H�����łʂ����ł����B

�y�����̋u�˂Ɍ������āA���R�ȑދ��ȓ�������B

�D�@�������i�݂傤���j

�@�@�@�������@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�单�V�@�i�����ѕ����~���j

���O���N(1310)�r��{�厛�O�����ւ��B�����ĊJ�R�B���̖͂{�厛�ƌĂ�A�Q�w�҂łɂ�������Ƃ����B���̂����̑O���Ԃʼn��x���ʂ������Ƃ����邪�A���̓x�͂��߂Ă��Q�肵���B�h���C�u���Ă�C�V����JA�ɖ���ɗ��āA���łɓ��������̊C�V���r�`���́u�Ղ���ƃp�[�N�v�Ŕ��������������Ƃ�����B���̂����ɑ单�V���������Ă���Ƃ͒m��Ȃ������B

��ʓ���������p�ł���NEXCO�u�Ղ���ƃp�[�N�v�ɂ��Ắ@�ˁ@����

NEXCO�C�V���r�`�̃z�[���y�[�W�́@�ˁ@����

�C�V���r�`�Œg�������������݁A���������̉����������đP������ڎw���B

�E�@�P�����@�i���傤���j

�@�@�@�@�P�����@��y�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z�ܑ��i�����~���@�Ɠ����S�j

���R���㕶�\���N(1592)�J�R���_���P��a���A�J��������q�ыv���ɂ���đn���B�{���͈���ɔ@���B�ؒ���̕z�ܑ��͕��i�͓����Ɉ��u����Ă��邪�A�ꌎ�͖{���O�Ŕq�ρB�]�ˎ��ォ������M����Ă���֒n��������B�Q���ӂ����ł��Ԃ��炩�������Ă��܂��ʒւ̖͊C�V���s�j�Ֆ����L�O���Ɏw�肳��Ă���B

���āA��������{�o���������B���͎����_����̃z�[���y�[�W����v�����g�A�E�g�����n�}���Ƃ₯�ɋ߂��̂����A�����Ɖ����B�����������H�̓쑤�́A���S�Ɋȗ�������Ă���B���ɗ����Ȃ��B�h���̎����Ă��鍑�y�n���@�̒n�}�����Ăɕ����B�J���͂�������炸���B

�F�{�S���@�i�ق����j

�@�@�{�S���@�^���@��o���h�@�@�@�@�@������V�@�i����x�M��ʈ��S�j

�O�@��t�̊J�����^���@��o���h�̖����B�{���ّ͑��E����@���ʼn^�c��Ɠ`�����A�C�V���s�̏d�v�������Ɏw�肳��Ă���B�����Ōߌ�Q��30���B�P�Ԃ���V�Ԃ܂łT����30�����������B�����ɂ��̉J�V�ł��������������Q�肷�邱�Ƃ��ł����B

�߂��́i���������������j�o�X�₩��C�V���s���̃o�X�ɏ��A�H�ցB

�S������a�w�i���c�}�Ƒ��S����������j�œr�����Ԃ��āA��������T�����܂��J�X���Ă��Ȃ��B�J���Ă��闧���݉��������ĔM���ň�t�B

�[�[�[�[�[�[�[�[

���杁F

�����A�M���B����J�ɔG�ꂽ�������H�@�����s����@�͋x�f�B�s�̖�ŃK�}���B

���X���A�C���t���G���UA�^�Ɛf�f�B�^�~�t��75�����������B���̓��̐̂̎d�����ԂƂ̐V�N���f�O�B

I���͖����ł��������H

2015�N�P���Q���@�����w�`

��91�������ԉ�����w�w�`�̉��H�̊ϐ�ɏo�����܂����B�ꏊ�͉��l�w�߂��B

��N�A���N�̓e���r�ϐ�ł����̂ŋv���Ԃ�ł��B�I�肪�ʉ߂���Ɨ\�z�����45�����O�ɓ��������̂ł����A��̌���ł̌����ł��B���N�͑n����w�����o�ꂷ��̂ŁA��������l�������悤�ł��B

�I�菔�N�͂����Ƃ����܂ɋ삯�����Ă䂫�܂����B

�@�����w�`

�@�@�Q���̉��H�B���l�w�t�߂ł��B

�P���R���̕��H�͉ƂŃe���r�ϐ�ł��B

���ʂ́A

�u�w��@���̑���V�@ �j�㏉10����50����v

�u����10��Ŏ����@�ŏI10��Ŏv��ʃA�N�V�f���g�@19�ʁv

�u�o��ߊ�B���@���o��n����w��20�ʁv

2015�N1���P���@��N�Q��

�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B�{�N���X�������肢�������܂��B

��N�Q��B

�����ɂ́A2014�N12��31������ƂȂ�B��N��A����11��30���߂��ɉƂ��o�ċ߂��̎��_�l�ɂł����܂��B

�_�Ђɒ����Ɣq�a�Ɍ��������łɂQ��łR�O���[�g�����̗ł��Ă��܂��B12���̎�������}�ɋ{�i�Ǝ��q����̈��A������B���܂��肪�n�܂�܂��B

��N�Q��B

�����ɂ́A2014�N12��31������ƂȂ�B��N��A����11��30���߂��ɉƂ��o�ċ߂��̎��_�l�ɂł����܂��B

�_�Ђɒ����Ɣq�a�Ɍ��������łɂQ��łR�O���[�g�����̗ł��Ă��܂��B12���̎�������}�ɋ{�i�Ǝ��q����̈��A������B���܂��肪�n�܂�܂��B