カチアリキ かちありき 徒歩き kachiarik カチアリキi

徒歩き日誌A WAYFARING MAN'S DIARY 2012

2012年1月2日 第88回箱根駅伝

恒例の大学駅伝を応援に行きました。往路の鶴見 − 戸塚の花の第2区です。

横浜駅東口を出て、キャッツ・センター辺りが例年の定位置です。

ここ数年行っていますが、年々観客が増えているようで、今年は後ろの方で背伸びして応援するしかありません。

そもそも応援に出かけるようになったのは、ある年仕事関係の義理で沿道で応援することになっていたのですが、家で朝から一杯やりながらTVを見ていました。

後日「どこで応援していましたか?」と聞かれ、

「ハイ、TVで応援していました」と答えて恥をかきました。それ以来、往路だけですが毎年出かけています。

今年は、大変な混雑で写真撮影は困難。バイクで実況中継するカメラマンだけ撮って、力走する全選手に声援をおくりました。

応援していた大学は、見事にシード校に入りました。

この美術館は、プライベイト館だとのこと。相模原市には、パブリックの美術館は無いらしい。特別展以外は、館収蔵品の展示と時折イベントを行うようだ。近隣地域の人だけでなく、首都圏から広く来館者が訪れる文化施設なのです。

スケッチ展は、1月22日までとのことで、急いで出かけました。JR相模線の上溝駅に近いとのことですが、車で行きました。来客用駐車スペースがあるが、チャッカリと「さがみはらグリーンプール」の駐車場へ。

開館間もなくで、入館者はカチアリキ一人。ジッ クリと鑑賞しました。野村氏の著書に掲載されて いる水彩画の実物が何枚か展示されていて、”さす がプロ”と感心するやら、感激するやら。帰るころ には、左の写真のとおり美術館前の駐車場は満杯 でした。

ところが、なんと!久里浜港経由の大島行フェリーは、オフシーズンの週日には無いんだ。

しゃあない、東京湾を横断して鋸山に登るか、どうすべえか。金谷行きフェリーは、さっき出たところ。

思案の結果、久里浜駅まで徒歩、京浜急行で三崎口まで。バスで城ケ島に。

快晴の海の彼方に浮かぶ大島を恨めしく眺めて、県立城ケ島公園から安房崎灯台、海岸ハイキングコースを歩いて城ケ島灯台へ。城ケ島京急ホテルの風呂にドップリと浸かって、渡船で三崎港へ。

鮪の刺身で一杯。旨かった。失敗、これもまた良し。

今日の反省:二人ともPCを持っているのに、HPで確認しなかった。

増上寺には昨年11月に来たばかり、法然上人八百年遠忌記念として、門の二階の釈迦三尊像などを公開していたからです。

日本酒を受け取り「飯でもどうか」と誘っても、多忙だとのこともう一人と東京タワーの真下で落ち合うことにしました。

日本酒を受け取り「飯でもどうか」と誘っても、多忙だとのこともう一人と東京タワーの真下で落ち合うことにしました。

もう一人と会い、タワーの2階の食堂で”カツドン”をご馳走になった。

東京タワーの内部に入るのは40年ぶりか。MORIタワー・ブラザのスターバックスでコーヒーを飲んで別れる。

愛宕山へは、八十六段の男坂を登るのは一寸キビシイ。

愛宕トンネルの入り口の左にエレベーターがあり、NHK放送博物館へ行く人には便利です。それを利用しました。

講談「寛永三馬術」の間垣平九郎の伝説の坂。馬でこの階段の上り下りは本当の話?

馬といえば、義経の一谷の平家軍襲撃の鵯越え(ひよどりごえ)の伝説もある。

牛では、義仲の倶利伽羅峠の「火牛の計」は如何?

何年か前、車で倶利伽羅峠を富山側から石川県に越えたことがあります。

愛宕山の山上には、「桜田烈士愛宕山遺蹟(ゆいせき)碑)」がある。桜田門外の変を起こした水戸浪士がここに集合し、井伊大老を殺害した。1860年(万延元年)3月3日のこと。

1868年(慶応4年)勝海舟は西郷隆盛をこの山上に誘い、眼下の江戸の街をさし、兵火で焼くことのむなしさを説き、無血開城を実現した。

愛宕山から、栄閑院の杉田玄白の墓「九幸杉田先生之墓」、興昭院の石造り閻魔王像「こんにゃく閻魔」を拝して、神谷町駅に向かいます。

この辺りは、寺院が多い。また、歴史のある街。今日は、時間がないが、後日ゆっくりとカチアリキ、江戸の昔を忍びたいものです。

2012年6月10日 渋谷「Bunkamura ザ・ミュージアム」から

二つの展覧会は、今日が最終日。混雑が予想されますが、今回を逃せば一生お目にかかることはないだろうと、出かけました。

文化村は「レオナルド・ダ・ヴィンチ美の理想」です。休日の最終日なのに、思ったほどの混雑はなく、意外にすんなりと入場できました。

昔々西洋美術館で「モナリザ」を見た。あの時はすごかった。列を作って「モナリザ」の前をアットいう間に通り過ぎて、外に押し出された。こゝはそれ程ではない。

印象に残る絵、どこかで(写真、画集など)見たことのある本物。現物を見るべき。

「≪ほつれ髪の女≫に始めて会える」との触れ込み。確かに会ってきました。

岩波が出している「ダヴィンチの手稿」の本物もぜひ見てみたいものです。

東京国立博物館の平成館の前は大変な行列です。

入館まで30分以上待ったでしょうか。

アメリカボストン美術館は、”東洋美術の殿堂”とのことです。

100年以上にわたる日本美術の収集は、アーネスト・フェノロサや岡倉天心に始まり、今や10満点を超えるそうです。

フェノロサ・ウェルドンコレクションが数多くありました。かって海を渡った”まぼろしの国宝”とも呼べる日本美術の至宝が一堂に里帰り。見事でした。

見学者が多く展示物になかなか近づけません。

オペラグラスが必需品だと思いました。

美術展のハシゴは疲れます。今回から、美術館にはトレッキング・シューズで来ることにしました。

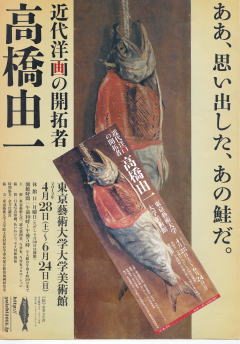

日本史や美術の教科書に掲載され、切手にも採用された、日本一有名な「鮭」を直に見ました。甲冑図、花魁その他由一の作品の数々。由一の作品は良くわかる、あんしんする、ホットする。・・・いろんな美術館を巡っていろいろの作品を見ても、なんだかサッパリわからん、というのが本音です。

昼飯は、美術館の地下の学生食堂で摂りました。由一展を記念して「由一定食」という鮭の定食がありましたが、アジフライ定食を食べました。

決して上等とはいえない学生食堂の喧騒の中、芸術家の卵たちとの食事、旨かった。

食後、通りを挟んで向かい側の音楽学部のキ ャンパスを散策していると、音楽学校初代校 長の”伊沢修二”の胸像がありました。

台座の表には「紀元節の楽譜」と「伊沢修二先生」と記した レリーフがある。

台座の裏には、「本校創立五十周年記念同声會」とある。

伊沢修二(1851-1917)は、信州高遠出身の明治・大正期に活躍した教育者。

伊沢修二像と作者長谷川義起(1892-1974)については ⇒ 藝大美術館のここ

このフェアでは本が2割引きで買えるので、毎年 行きます。

しかし、昼飯の不味いところが多く辟易します。

何年か前、地下のレストランでスープのヌルイ不 味いラーメンを食いました。

週日にこの辺りに仕事で行ったときは、最悪でし た。食べる場所がないのです。有っても不味い。

今日は、「AKB48の握手会」とやらをやっていて、すごい混雑。ガキ野郎どもがウロウロ。

講演会は、養老孟司氏の「読書で、脳を揺さぶれ!」というものです。会議棟の中もすごい人。前もって応募してあったので、入れました。前列から25番目の列。しかも一つの列に何十人も座るのです。主催者の話では、3千〜4千人の応募があったとのこと、この講演会の人気はすごいものです。

講演は、漫談調で、小生の脳はクラクラゆさぶられて、記憶が撹拌され、頭の中には何も残っていませんん。

ブックフェアの方は、当てにしていた出版社が出展していませんでした。

リュックサックの中も空っぽで帰ってきました。

行く旨みがなくなりました。

ものすごい数の老人達(ご同輩)で入館に1時間半かかりました。日差しが厳しく、美術館職員達はてんてこ舞い。老人達が脱水症状・熱中症で倒れるのを防ごうと、無料で水を配ったり、日よけ傘の貸出をしてました。

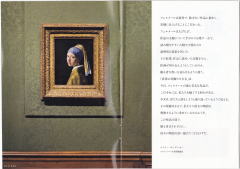

今、オランダのマウリッツ美術館展をやっていて、ヨハネス・フェルメールの≪真珠の首飾りの少女≫が超メダマで、大人気なのです。

「絵画の宝石箱」と称えられる、マウリッツハイス美術館の世界的な名画が、東京都美術館のリニューアルを記念する展覧会に、特別に出品されているのです。

少女だけでなく、フランス・ハルスの「笑う少年」も良かった。

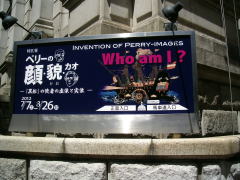

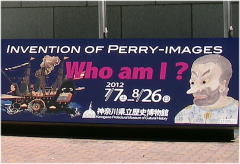

博物館の今回の特別展は『ペリーの顔・貌・カオ−「黒船」の使者の虚像と実像 −』

で、開国を求めて二度来日した、アメリカ合衆国東インド中国艦隊司令官マシュー・カルブレイス・ペリーの様々な肖像画を展示したものです。

ペリーは、日本史に名をとどめる著名な外国人の一人で、歴史の教科書で誰しも知るところです。ペリーの肖像画は、大変に多く、描かれた顔貌もさまざまです。虚像と実像が入り混じって遺されています。それで展覧会ではペリーに"Who am I ?" と言わせているわけです。

ペリーの来航が如何に当時の日本人にとって衝撃的であったか、図版、資料が多く転じされていて、興味深い特別展です。

ペリーについての宿題に取り組む、小中学生が頑張っていました。間もなく夏休みも終わり、追い込みです。昔を想い出すと、夏休みも終わりに近づいても宿題をやってなくて、侘しくなったものです。

博物館からでると灼熱の太陽でした。外交も、尖閣や竹島で熱くなっています。

この川は、富士山の南東の山麓にあり、富士山周辺で降った雨水や雪どけ水が地面にしみこみ、地下水となって湧き出してきたものです。(国土交通省の「いふweb」から)

カチアリキは、二十数年前に国道一号線を沼津方面に走行中に、偶然柿田川の看板を見て訪れていらい、ファンとなって数回は来ているでしょうか。

東名高速の沼津ICからおよそ15分程で柿田川公園駐車場に着きます。

この日は、丁度「柿田川の緑のトラスト」のボランティアが外来種除却の作業やっていました。このような人々のおかげでこの川は綺麗に保たれているのです。

木陰や水辺は涼しく、一時の清涼感を味わいました。

水温は、一年中15度で、夏は冷たく、冬は暖かい。飲んでも美味い。

この環境を保存するためトラスト運動をやっています。

旅行日誌は こちら

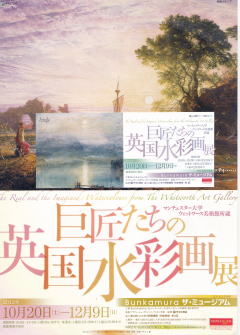

2012年12月×日 渋谷「Bunkamura ザ・ミュージアム」から

Bunkamura ザ・ミュージアムは、「巨匠たちの英国水彩画展」でマンチェスター大学ウイットワース美術館が所蔵するものです。水彩画に興味をもち、下手なりに多少描いたりしているので、でかけました。12月9日(日)までということで日日がありません。

英国と水彩画との関連は、「産業革命が進展し、大英帝国として繁栄を謳歌した18世紀半ばから19世紀の英国において、水彩画は大いなる発展を遂げ、英国の『国民的美術』と言われるまでになった。」ということです。

第1章のピクチャレスクな英国から8章の自然まで八つのカテゴリーに分けて展示されています。第4章は英国を代表するターナーの章です。

J.M.W.ターナー(1775-1851)は、英国を代表する風景画家です。ターナーの章には24点その他の章には6点と30点が展示されています。チケットに印刷されている≪ルツエルン湖の月明かり、彼方にリキ山を望む≫は、1841年作で最高傑作のひとつ。

ターナー以外で印象に残った作者は、フランシス・タウン、トマス・ジョーンズ、などです。

ライオネル・パーシー・スマイスの≪春季≫(1885年制作)は写真のような細密さで、本当に絵なのかと、しみじみと見たものです。

なお、ターナーについては2013年の秋に東京都美術館が「ターナー展」を企画しているとのこと。

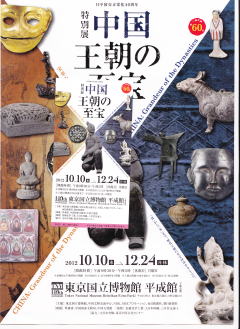

上野公園は、銀杏の葉が地面に落ちはじめ冬模様。黄色い絨毯とぎんなんを踏みながら東京国立博物館への近道を歩きます。

平成館では、「日中国正常化40周年 特別展 中国王朝の至宝」を開催中です。

先日の当館のHPでは、入館者数が10万人越えたと報じていましたが、今日は意外にもゆったり、すんなりと入館できました。

中国からお借りした貴重品、何事かあったら大変と入り口で持ち物検査やってました。鞄の中身を見せます。空港並みです。一階から二階へ上るもぎりの辺り、何時もの特別展より厳重警戒かな?

中国で最古の王朝といわれる夏の時代から宋の時代までの国宝級の「一級文物」の展示、実に見事なものです。

これだけの文物を借りるのにどれだけ払ったのかな?と考えました。パンダとどっちが高いか? 2013年にはやはり40周年記念で「王義之」展も企画とのこと、この借入賃も高いだろうなあ。と下賤な下々は考えます。

上野まで来ると、浅草まで足をのばします。

浅草は「神谷バー」で、デンキブランを生ビール をチェイサーに一杯。煮込が旨い。

ここに初めて来たのは40年程まえ、満鉄勤務経験 のある上司に連れられてきました。ここは一人静 かにのむ老人が多い。気に入っています。時に物 知り顔で邪魔する爺もいるが。

博物館・美術館は月曜日が休館。神谷バーは火曜日 休業。土日は上野も浅草も人だら け。したがって、暇なカチアリキは水〜金曜日の間にに上野と浅草を歩くのです。

間もなく2012年も終わりです。

横浜駅東口を出て、キャッツ・センター辺りが例年の定位置です。

ここ数年行っていますが、年々観客が増えているようで、今年は後ろの方で背伸びして応援するしかありません。

そもそも応援に出かけるようになったのは、ある年仕事関係の義理で沿道で応援することになっていたのですが、家で朝から一杯やりながらTVを見ていました。

バイクの荷台にカメラマン。

後日「どこで応援していましたか?」と聞かれ、

「ハイ、TVで応援していました」と答えて恥をかきました。それ以来、往路だけですが毎年出かけています。

今年は、大変な混雑で写真撮影は困難。バイクで実況中継するカメラマンだけ撮って、力走する全選手に声援をおくりました。

応援していた大学は、見事にシード校に入りました。

2012年1月×日 光と緑の美術館 「野村重存スケッチ展」

インターネットで水彩画関連のページを探していて、偶然この展覧会を見つけた。この美術館は、プライベイト館だとのこと。相模原市には、パブリックの美術館は無いらしい。特別展以外は、館収蔵品の展示と時折イベントを行うようだ。近隣地域の人だけでなく、首都圏から広く来館者が訪れる文化施設なのです。

スケッチ展は、1月22日までとのことで、急いで出かけました。JR相模線の上溝駅に近いとのことですが、車で行きました。来客用駐車スペースがあるが、チャッカリと「さがみはらグリーンプール」の駐車場へ。

光と緑の美術館

帰る頃駐車場は満杯でした

スケッチ展案内板

美術館の入館口開館間もなくで、入館者はカチアリキ一人。ジッ クリと鑑賞しました。野村氏の著書に掲載されて いる水彩画の実物が何枚か展示されていて、”さす がプロ”と感心するやら、感激するやら。帰るころ には、左の写真のとおり美術館前の駐車場は満杯 でした。

2012年2月×日 三原山登山転じて城ケ島巡り

元同僚のIさんと、今日は、伊豆大島の三原山に登ろうと京浜急行・バスを乗り継いで久里浜まで勇んでやってきました。ところが、なんと!久里浜港経由の大島行フェリーは、オフシーズンの週日には無いんだ。

しゃあない、東京湾を横断して鋸山に登るか、どうすべえか。金谷行きフェリーは、さっき出たところ。

思案の結果、久里浜駅まで徒歩、京浜急行で三崎口まで。バスで城ケ島に。

快晴の海の彼方に浮かぶ大島を恨めしく眺めて、県立城ケ島公園から安房崎灯台、海岸ハイキングコースを歩いて城ケ島灯台へ。城ケ島京急ホテルの風呂にドップリと浸かって、渡船で三崎港へ。

鮪の刺身で一杯。旨かった。失敗、これもまた良し。

今日の反省:二人ともPCを持っているのに、HPで確認しなかった。

安房崎灯台

海鵜の棲息地

荒波が岩を穿つ

2012年2月○×日 都営浅草線「大門」→愛宕山→日比谷線「神谷町」まで

芝公園の界隈に、知り合いが二人いるが、そのうちの一人から「日本酒の到来物があるから、取りに来ないか」と連絡があった。増上寺の三解脱門の前あたりで会うことにした。増上寺には昨年11月に来たばかり、法然上人八百年遠忌記念として、門の二階の釈迦三尊像などを公開していたからです。

貰った

開運です

2011年11月の三解脱門

「法然上人八百年御忌奉賛」の看板がかか

東京タワー

東日本大震災で先端が曲がるもう一人と会い、タワーの2階の食堂で”カツドン”をご馳走になった。

東京タワーの内部に入るのは40年ぶりか。MORIタワー・ブラザのスターバックスでコーヒーを飲んで別れる。

愛宕山へは、八十六段の男坂を登るのは一寸キビシイ。

愛宕トンネルの入り口の左にエレベーターがあり、NHK放送博物館へ行く人には便利です。それを利用しました。

愛宕神社

男坂を下から見上げる

上から見下ろす

講談「寛永三馬術」の間垣平九郎の伝説の坂。馬でこの階段の上り下りは本当の話?

馬といえば、義経の一谷の平家軍襲撃の鵯越え(ひよどりごえ)の伝説もある。

牛では、義仲の倶利伽羅峠の「火牛の計」は如何?

何年か前、車で倶利伽羅峠を富山側から石川県に越えたことがあります。

愛宕山の山上には、「桜田烈士愛宕山遺蹟(ゆいせき)碑)」がある。桜田門外の変を起こした水戸浪士がここに集合し、井伊大老を殺害した。1860年(万延元年)3月3日のこと。

1868年(慶応4年)勝海舟は西郷隆盛をこの山上に誘い、眼下の江戸の街をさし、兵火で焼くことのむなしさを説き、無血開城を実現した。

こんにゃく閻魔

興昭院にあります愛宕山から、栄閑院の杉田玄白の墓「九幸杉田先生之墓」、興昭院の石造り閻魔王像「こんにゃく閻魔」を拝して、神谷町駅に向かいます。

この辺りは、寺院が多い。また、歴史のある街。今日は、時間がないが、後日ゆっくりとカチアリキ、江戸の昔を忍びたいものです。

2012年6月10日 渋谷「Bunkamura ザ・ミュージアム」から

上野「東京国立博物館」へ

二つの展覧会は、今日が最終日。混雑が予想されますが、今回を逃せば一生お目にかかることはないだろうと、出かけました。文化村は「レオナルド・ダ・ヴィンチ美の理想」です。休日の最終日なのに、思ったほどの混雑はなく、意外にすんなりと入場できました。

昔々西洋美術館で「モナリザ」を見た。あの時はすごかった。列を作って「モナリザ」の前をアットいう間に通り過ぎて、外に押し出された。こゝはそれ程ではない。

印象に残る絵、どこかで(写真、画集など)見たことのある本物。現物を見るべき。

「≪ほつれ髪の女≫に始めて会える」との触れ込み。確かに会ってきました。

岩波が出している「ダヴィンチの手稿」の本物もぜひ見てみたいものです。

入場券

左:ダヴィンチ 右:ボストン東京国立博物館の平成館の前は大変な行列です。

入館まで30分以上待ったでしょうか。

アメリカボストン美術館は、”東洋美術の殿堂”とのことです。

100年以上にわたる日本美術の収集は、アーネスト・フェノロサや岡倉天心に始まり、今や10満点を超えるそうです。

フェノロサ・ウェルドンコレクションが数多くありました。かって海を渡った”まぼろしの国宝”とも呼べる日本美術の至宝が一堂に里帰り。見事でした。

見学者が多く展示物になかなか近づけません。

オペラグラスが必需品だと思いました。

美術展のハシゴは疲れます。今回から、美術館にはトレッキング・シューズで来ることにしました。

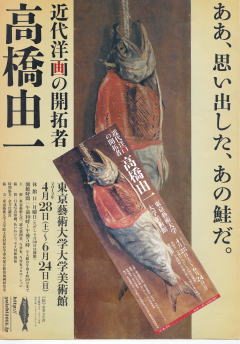

2012年6月××日 東京藝術大学美術館

”ああ、思い出した、あの鮭だ。”「近代洋画の開拓者 高橋由一」を見に行きました。上野公園内、藝大に行く途中、夜来の台風4号の風で欅の大木が倒れていました。意外に根の張りが浅いのです。

欅の倒木

2012年6月の台風4号で倒れた

展覧会ポスターと入場券。

日本史や美術の教科書に掲載され、切手にも採用された、日本一有名な「鮭」を直に見ました。甲冑図、花魁その他由一の作品の数々。由一の作品は良くわかる、あんしんする、ホットする。・・・いろんな美術館を巡っていろいろの作品を見ても、なんだかサッパリわからん、というのが本音です。

昼飯は、美術館の地下の学生食堂で摂りました。由一展を記念して「由一定食」という鮭の定食がありましたが、アジフライ定食を食べました。

決して上等とはいえない学生食堂の喧騒の中、芸術家の卵たちとの食事、旨かった。

伊沢修二の胸像

食後、通りを挟んで向かい側の音楽学部のキ ャンパスを散策していると、音楽学校初代校 長の”伊沢修二”の胸像がありました。

台座の表には「紀元節の楽譜」と「伊沢修二先生」と記した レリーフがある。

台座の裏には、「本校創立五十周年記念同声會」とある。

伊沢修二(1851-1917)は、信州高遠出身の明治・大正期に活躍した教育者。

伊沢修二像と作者長谷川義起(1892-1974)については ⇒ 藝大美術館のここ

2012年7月8日 「東京国際ブックフェア」 於:東京ビックサイト

第19回の「東京国際ブックフェア」に行きました。

東京国際ブックフェア

このフェアでは本が2割引きで買えるので、毎年 行きます。

しかし、昼飯の不味いところが多く辟易します。

何年か前、地下のレストランでスープのヌルイ不 味いラーメンを食いました。

週日にこの辺りに仕事で行ったときは、最悪でし た。食べる場所がないのです。有っても不味い。

今日は、「AKB48の握手会」とやらをやっていて、すごい混雑。ガキ野郎どもがウロウロ。

講演会は、養老孟司氏の「読書で、脳を揺さぶれ!」というものです。会議棟の中もすごい人。前もって応募してあったので、入れました。前列から25番目の列。しかも一つの列に何十人も座るのです。主催者の話では、3千〜4千人の応募があったとのこと、この講演会の人気はすごいものです。

講演は、漫談調で、小生の脳はクラクラゆさぶられて、記憶が撹拌され、頭の中には何も残っていませんん。

ブックフェアの方は、当てにしていた出版社が出展していませんでした。

リュックサックの中も空っぽで帰ってきました。

行く旨みがなくなりました。

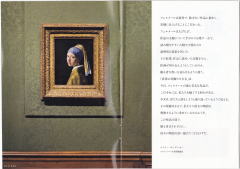

2012年7月18日(水) ≪真珠の耳飾りの少女≫に」会いに 東京都美術館

この美術館は、第三水曜日はシルバーデーで老人は無料で入館できます。ものすごい数の老人達(ご同輩)で入館に1時間半かかりました。日差しが厳しく、美術館職員達はてんてこ舞い。老人達が脱水症状・熱中症で倒れるのを防ごうと、無料で水を配ったり、日よけ傘の貸出をしてました。

今、オランダのマウリッツ美術館展をやっていて、ヨハネス・フェルメールの≪真珠の首飾りの少女≫が超メダマで、大人気なのです。

東京都美術館

シルバーデーで老人が沢山

美術館パンフレットから

真珠の耳飾りの少女」「絵画の宝石箱」と称えられる、マウリッツハイス美術館の世界的な名画が、東京都美術館のリニューアルを記念する展覧会に、特別に出品されているのです。

少女だけでなく、フランス・ハルスの「笑う少年」も良かった。

2012年8月23日 Who am I ? ペリーのカオ 神奈川県立歴史博物館

暦の上では処暑。暑さも収まるはずですが、横浜の正午の気温は33°を越え、地下鉄9番出口から馬車道へ出ると厳しい暑さ。雲一つない晴天で、街行く人も日陰を求めて右へ左へ。「熱中症に十分注意せよ!」とTVやラジオは、殊に老人の注意を喚起しています。博物館の今回の特別展は『ペリーの顔・貌・カオ−「黒船」の使者の虚像と実像 −』

で、開国を求めて二度来日した、アメリカ合衆国東インド中国艦隊司令官マシュー・カルブレイス・ペリーの様々な肖像画を展示したものです。

神奈川県立歴史博物館

馬車道側から見る

展覧会ポスター

馬車道側角

展覧会ポスター

右端は有名なペリーの似顔絵

博物館玄関

馬車道側入り口ペリーは、日本史に名をとどめる著名な外国人の一人で、歴史の教科書で誰しも知るところです。ペリーの肖像画は、大変に多く、描かれた顔貌もさまざまです。虚像と実像が入り混じって遺されています。それで展覧会ではペリーに"Who am I ?" と言わせているわけです。

ペリーの来航が如何に当時の日本人にとって衝撃的であったか、図版、資料が多く転じされていて、興味深い特別展です。

ペリーについての宿題に取り組む、小中学生が頑張っていました。間もなく夏休みも終わり、追い込みです。昔を想い出すと、夏休みも終わりに近づいても宿題をやってなくて、侘しくなったものです。

博物館からでると灼熱の太陽でした。外交も、尖閣や竹島で熱くなっています。

2012年8月25日 涼を求めて ー柿田川湧水群へー

柿田川は、静岡県清水町のほゞ中心部を南北に流れる延長12kmの狩野川の支流です。この川は、富士山の南東の山麓にあり、富士山周辺で降った雨水や雪どけ水が地面にしみこみ、地下水となって湧き出してきたものです。(国土交通省の「いふweb」から)

カチアリキは、二十数年前に国道一号線を沼津方面に走行中に、偶然柿田川の看板を見て訪れていらい、ファンとなって数回は来ているでしょうか。

東名高速の沼津ICからおよそ15分程で柿田川公園駐車場に着きます。

この日は、丁度「柿田川の緑のトラスト」のボランティアが外来種除却の作業やっていました。このような人々のおかげでこの川は綺麗に保たれているのです。

木陰や水辺は涼しく、一時の清涼感を味わいました。

国道1号線付近の柿田川の源流

ボランティア活動

柿田川中流域

第二展望台の湧水

水温は、一年中15度で、夏は冷たく、冬は暖かい。飲んでも美味い。

この環境を保存するためトラスト運動をやっています。

2012年11月×日 ベトナム縦断一週間

ベトナムを、北のハノイから南のホーチミンまで一週間で縦断しました。旅行日誌は こちら

2012年12月×日 渋谷「Bunkamura ザ・ミュージアム」から

上野「東京国立博物館」へ

Bunkamura ザ・ミュージアムは、「巨匠たちの英国水彩画展」でマンチェスター大学ウイットワース美術館が所蔵するものです。水彩画に興味をもち、下手なりに多少描いたりしているので、でかけました。12月9日(日)までということで日日がありません。英国と水彩画との関連は、「産業革命が進展し、大英帝国として繁栄を謳歌した18世紀半ばから19世紀の英国において、水彩画は大いなる発展を遂げ、英国の『国民的美術』と言われるまでになった。」ということです。

第1章のピクチャレスクな英国から8章の自然まで八つのカテゴリーに分けて展示されています。第4章は英国を代表するターナーの章です。

J.M.W.ターナー(1775-1851)は、英国を代表する風景画家です。ターナーの章には24点その他の章には6点と30点が展示されています。チケットに印刷されている≪ルツエルン湖の月明かり、彼方にリキ山を望む≫は、1841年作で最高傑作のひとつ。

ターナー以外で印象に残った作者は、フランシス・タウン、トマス・ジョーンズ、などです。

ライオネル・パーシー・スマイスの≪春季≫(1885年制作)は写真のような細密さで、本当に絵なのかと、しみじみと見たものです。

なお、ターナーについては2013年の秋に東京都美術館が「ターナー展」を企画しているとのこと。

東急本店

英国水彩画展の垂れ幕が下がっている

ちらしとチケット

上野公園は、銀杏の葉が地面に落ちはじめ冬模様。黄色い絨毯とぎんなんを踏みながら東京国立博物館への近道を歩きます。

平成館では、「日中国正常化40周年 特別展 中国王朝の至宝」を開催中です。

東京国立博物館

木々の葉はだいぶ落ちている

ちらしとチケット

先日の当館のHPでは、入館者数が10万人越えたと報じていましたが、今日は意外にもゆったり、すんなりと入館できました。

中国からお借りした貴重品、何事かあったら大変と入り口で持ち物検査やってました。鞄の中身を見せます。空港並みです。一階から二階へ上るもぎりの辺り、何時もの特別展より厳重警戒かな?

中国で最古の王朝といわれる夏の時代から宋の時代までの国宝級の「一級文物」の展示、実に見事なものです。

これだけの文物を借りるのにどれだけ払ったのかな?と考えました。パンダとどっちが高いか? 2013年にはやはり40周年記念で「王義之」展も企画とのこと、この借入賃も高いだろうなあ。と下賤な下々は考えます。

浅草の神谷バー

2011年の6月に撮影したものです上野まで来ると、浅草まで足をのばします。

浅草は「神谷バー」で、デンキブランを生ビール をチェイサーに一杯。煮込が旨い。

ここに初めて来たのは40年程まえ、満鉄勤務経験 のある上司に連れられてきました。ここは一人静 かにのむ老人が多い。気に入っています。時に物 知り顔で邪魔する爺もいるが。

博物館・美術館は月曜日が休館。神谷バーは火曜日 休業。土日は上野も浅草も人だら け。したがって、暇なカチアリキは水〜金曜日の間にに上野と浅草を歩くのです。

間もなく2012年も終わりです。