カチアリキ かちありき 徒歩き kachiarik カチアリキi

徒歩き日誌 A WAYFARING MAN'S DIARY 2013

2013年1月〜5月

2013年6月〜 こちら

2013年1月2日(水) 第89回東京箱根間往復大学駅伝競走

ここ数年応援に出かけていた、箱根駅伝。今年はサボッテ、家で一杯やりながらテレビ観戦していた。若者たちが、頑張っているのに、カチアリキは炬燵でビールを飲みながらで、申し訳ないと思いながら。

オレが応援に行かなかったからか? 城西大学と中央大学が途中棄権。

また、来年がある。頑張ってください。

来年は応援に行くつもり。

箱根駅伝公式WEBサイト

2013年1月13日(日) 寒川神社 初詣

寒川神社に初詣でに。車で、中原街道を西に向かう。厚木基地の外れを左へ、藤沢市にはいる。

中原街道は、寒川神社が近づくと、すごい渋滞。信心深い人が多い。

神社から多少離れているが、民間の駐車場に車を入れて神社へ向かう。

寒川神社は、相模国一之宮、全国唯一の八方除の守護神です。

仕事の関係で、西へ東へと歩いたので、八方除の祈願をしたことがあります。

神 門

迎春ねぶた

御 本 殿

巳年のお守りを頂きました。

寒川神社のホームページはこちら

2013年2月21日(木) 特別展「観光地と鎌倉彫ー近代鎌倉のガイドブックー」

神奈川県立博物館

今日も横浜は寒い一日です。昼の温度は11℃の関内、3月も間もなくだというのに、馬車道は冷たい風が吹きすさんでいます。昨年の8月には、酷暑の中を「ペリー展」を見にきました。今日は、鎌倉展です。

まず、伊勢佐木町の書店で一寸買い物をして、吉田橋に向かいます。吉田橋を渡ると関内です。幕府は、吉田橋に関所を設けたので、ここから運上所(税関)までのあいだを「関内」とよびました。

吉田橋関所跡の碑

伊勢崎町から関内方向を見る

関所跡の碑と伊勢佐木町方向

司馬遼太郎の「街道をゆく 21」の横浜散歩は「吉田橋のほとり」からはじまります。

このシリーズの須田剋太画伯の挿絵「横濱馬車道吉田橋」は、関内側から伊勢佐木町方向を描いたものです。薬の広告(上の右の写真のビル)も入っています。

展覧会ポスター

馬車道側の博物館ビルの角しかし江戸に近いことから、江の島や金沢八景とともに人々が巡遊できる「古都」として知られ、横浜開港以降は居留地の外国人も訪れるようになりました。

(中 略)

観光地鎌倉が形成されていく様子を、観光地案内図や土産物、写真、当時の文化的な香りを伝える絵画や工芸品から振り返ります。

(神奈川県立博物館「催しもののお知らせ」から)

また、鎌倉を代表する工芸品である、鎌倉彫も多数展示してあります。

観光シーズンに鎌倉を訪れる前に、この展覧会で予備知識を仕入れてきました。

2013年3月15日(金) 東急渋谷駅〜Bunkamura〜東京国立博物館

東横線渋谷駅明日16日に、東急東横線の渋谷駅の2階フォームが地下5階に移ります。別れを惜しんで沢山の人々がカメラや携帯電話カメラをかざして記念の記録を残しています。

小生も、ある時期は勤務の関係で朝晩利用して、狭いホーム(殊に代官山側)の混雑で、危険な思いをしたことがあります。その他、いろいろな意味で懐かしい駅です。

駅のホーム

記念写真を撮る人達

正面入口付近

沢山の人が詰めかけています

駅舎外観

このカマボコ屋根も見納めBunkamura ザ・ミュージアム

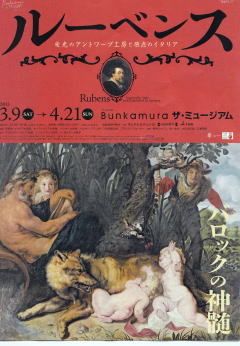

「ルーベンス 栄光のアントワープ工房と原点のイタリア」を見る。

この展覧会は、17世紀バロック時代のヨーロッパに名声をとどろかせた画家ペーチル・ハウル・ルーベンス(1577-1640)と彼の工房で活躍した画家たち、アントワープ画派の豊かな芸術的展開を探ります。

日本初公開の作品「ヘクトルを打ち倒すアキレス」、「復活のキリスト」等が展示されています。

アニメで人気になった≪フランダースの犬≫で知られる、アントワープ大聖堂にある三連祭壇画の名場面を版画で再現した「キリスト降架」もあります。原画を反転したものです。

また、上野の国立西洋美術館が所蔵する、愛らしい「眠る二人の子供たち」も見ることができます。

Bunkamura ザ・ミュージアム

ルーベンス展の垂れ幕

ルーベンス展のチラシ

地下鉄銀座線で上野に向かいます。

東京国立博物館

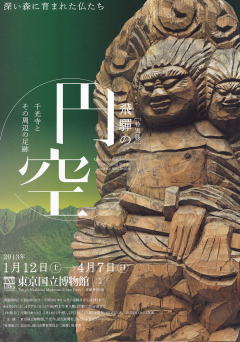

東京国立博物館140周年 特別展「飛騨の円空ー千光寺とその周辺の足跡ー」を見にきました。

今日は、快晴で良い天気。予報では暖かい一日と言っていましたが、上野の山は、風が冷たい。

ソメイヨシノは未だのようですが、カンヒザクラ、河津桜やヒカンザクラが満開です。

博物館前のカンヒザクラ

円空展の看板

円空展のチラシ

博物館裏の庭園の池

左の写真は、「両面宿儺坐像(りょうめんすくなざぞう)」で、『日 本書記』に登場する飛騨の怪物。大和朝廷に従わなかった古代の飛騨 の豪族を象徴的に表したものと考えられている、ということです。

正面に顔を2つ並べ、手を4つ表し、刀を佩(は)き斧を持って岩の 上に坐す姿をしています。

円空(1632-95)は、各地の霊山を巡り、12万体の仏像を彫ったということです。彼は訪れた土地の山林の木を素材にして、あまり手数をかけずに仏像を造りました。表面には何も塗らず、木を割った時の切断面、節やのみ跡がそのまま残る像が多くあります。今でも多くの人の心をひきつけます。

我ら日本人には、ホットする心地の展覧会です。

展覧会のみどころは、

秘仏「歓喜天立像」の特別開帳です。

千光寺でも7年に一度しか公開されない、秘仏「歓喜天立像(かんきてんりゅうぞう)」を特別に公開しています。雌雄の象が抱き合う姿のインドの神です。

この度、初めて厨子から出して展示しています。千光寺で開帳する時は厨子の中とのことです。

博物館の庭園を公開していました。由緒ある茶室が点在しています。

2013年3月22日(金) 横浜 港の見える丘公園 神奈川近代文学館

本日は晴天。ソメイヨシノも満開とのことで、港の見える丘公園に出かけました。桜木町駅前のバス乗り場で、神奈川中央交通バス11系統(桜木町駅〜保土ヶ谷駅)に乗り、「港の見える丘公園前」で下車します。丘の上は桜とコブシの花が満開です。

神奈川近代文学館に行ってみました。今回、前もって特別展は何をやっているのかリサ−チしてなかったのですが、覗いてみると「明治・大正のストリート・シンガー 添田唖蝉坊・知道展」をやっていました。明治半ばから大正期にかけて巷に流行った演歌の作者、演者として圧倒的な人気を誇った唖蝉坊(あぜんぼう)と長男の知道(ともみち)についての展示です。父の作「ラッパ節」、子の「東京節」など聞いたことがあるな、と思いました。館内で弾き歌いを流しています。

桜木町のバス停近くから

丘の上からマリンタワー

神奈川近代文学館

添田唖蝉坊・智道展

霧笛橋と桜

外国人墓地の桜も満開

唖蝉坊(1872~1944)は、神奈川県大磯の生まれとのことで、この展覧会を開いたようです。

館内は観覧者は少なく、貸切状態です。

前政権が、このような文化施設への補助金をケチッタため、入館料を値上げしました。そのため、”わざわざ丘の上の文学館に足を運ぶ”というような奇特な人が減ってしまった、と聞きます。

活字離れが進んでいるといいます。若者たちに安価で文学の雰囲気に触れる機会を作って欲しいものです。

2013年3月30日(土) 大島三原山へ

昨年2月頓挫した大島行を果たすことにして、I氏と大島に出かけました。東海汽船の、よくばり日帰りプラン「ダイナミックな噴火口をのぞく 三原山ウォーキングコース」です。さらに<ちょっぴりおにぎり付き>、<椿の苗木付き>というものです。

久里浜港を9時40分発で1時間ほどで大島の岡田港に着きます。三原山山頂口行きのバスの運転手が「三原山は、霧で見えませんが、よろしいですか?」と、いちいち乗客に念を押します。といっても、ここで断念するわけにはいきません。

山頂口に着くと、すごい霧です。バスの待合所で貰った”おにぎり”を食べました。おにぎり三つ、漬物、チイサナ揚げものです。炊き込みご飯のおにぎりの味はマァマァです。

トレッキングは、三原山山頂口・・・三原神社・・・火口展望台・・・(来た道を戻ります)・・・三原山山頂口という全行程約5.2キロ、所要時間1時間40分のコースです。

三原神社

鳥居を少し下ると神社です

案内板

頂上と周遊コースの案内

火口展望場

火口は霧で見えません残念ながらすごい霧で、何も見えず。ダイナミックな噴火口どころか、ダイナミックな霧を見て帰ってきました。

お土産は、椿の苗木一本を客船待合所の案内所で貰います。

料金は10,500円。この料金に含まれるものは、往復船賃、島内行程中の路線バス代、おにぎり、旅行傷害保険代、諸税等です。

東海汽船さんに提案です。このようなダイナミックな噴火口がのぞけないときは、若干の割引をお考えになたら如何でしょうか。

東海汽船 は こちら

2013年5月29日(木) 東京国立博物館

今年、上野の東博は2度目となります。東博の平成館では、「国宝大神社展」をやっています。”国宝・重文160件 神社パワー全開!” です。パンフによると「この展覧会は、伊勢神宮の第62回式年遷宮を機に、神社本庁をはじめ、日本全国の神社の全面的な協力を得て、神社の宝物や日本の神々に関する文化財を総合的にご覧いただく貴重な機会となります。」とのことです。

上野駅から博物館への途中で:

こんな木がありました

小鳥が顔をだしました

辺りを見まわします

パンフレット

中央の女神は、吉野御子守神像(よしのみこもりしんぞう)南北朝時代・14世紀仏教・仏像・仏画などを集めたの展覧会はよくある のですが、神社関連の展覧会は初めて見ました。

国宝・重文級のが多数拝観でき、実に見事なもので した。

ただし、一寸失敗したなと思ったのは、この展覧会 では前期 (4/9~5/6)と後期(5/8~6/2)とで展示品 がかなり入れ替わります。前もって出品情報を調べ て、前期にも来るべきでした。

この展覧会、若い人が多いのも驚きです。

飲み仲間の宮司さんは、体調を崩して見にこられ ません。次の飲み会には土産話をしたいものです。

この宮司さんは、式年遷宮の分担金やご自身の神社 の御社の建て替えで苦労しているようです。

さて、この後は池袋に出て、昔の仕事仲間達との飲み会です。痛飲して大塚駅に出て、カラオケを久しぶりにやって、帰りました。

1/2

次ページへ

このページの先頭へ