カチアリキ かちありき 徒歩き kachiarik カチアリキi

徒歩き日誌 A WAYFARING MAN'S DIARY 2014

2014年1月12日 三浦七福神めぐり

近所の神社へ2013年大晦日から新年にかけて二年参り。お参りしてお神酒を頂く。これは例年の習慣。

今年も箱根駅伝は応援に出かけず、テレビ観戦。昨年途中棄権した2校はシード落ち。リベンジならず。

JRAの中山金杯と京都金杯を当て「金杯で乾杯」と思ったが、完敗=カンパイ。

「広がる相模湾と富士の遠景 三浦七福神めぐりで元気な1年の始まり」という某百貨店のツアーの広告を見て思いたった。ソウダ「岬めぐり」にでかけよう。広告のツアーコースをなぞってみる。

三浦七福神会のパンフによると「(三浦七福神は)三浦市内に点在する五つの寺院と二つの神社によって構成されている。昭和40年に開かれ、昭和50年代からは都心からの参拝者も急増した。」そうだ。また、「新しい年の初めに、良き一年を祈願する初詣。三浦七福神を祀る各寺社では、正月の一ヶ月間、各尊の祀られる厨子の扉を開き、皆様の開運を祈願します。」とのこと。

佐原ICでおりて国道134号を剱崎方向へ。寒いが晴天。陽光まぶしい凪いだ金田湾を左手に見て円福寺に向かう。七福神の神社仏閣に辿り着くには道が狭く迷路だらけ。徒歩でなければご利益がないと思いつつ車で来てしまった。カーナビも役立たず迷いに迷った。

①金光恵比寿尊(こんごうえびすそん) 日本の神

南下浦町金田258

恵比寿尊は商売繁盛の神

②白浜毘沙門天(しらはまびしゃもんてん) インドの神

南下浦町毘沙門667

毘沙門天は勇気・智慧・厄除けの神

③筌籠弁財天(せんりゅうべんざいてん) インドの神

三崎4丁目12-11

弁財天は学問・技芸の神

◎三崎港の魚市場で買い物

どこの国から輸入したのか?安価な干物がならぶ。

④桃林布袋尊(とうりんほていそん) 中国の神

白石町19-2

布袋尊は福徳・円満の神

北原白秋が大正初期に当寺に逗留して「城ケ島の雨」を作詞した。

◎昼食

豊魚亭の懐石料理をと思って寄ったが、貸切とのこと。

隣の寿司割烹豊魚で量で勝負の「ジャンボちらし」を食う。

⑤長安寿老人(ちょうあんじゅろうじん) 中国の神

三崎町小網代1516

寿老人は無病・長寿の神

⑥鶴園福禄寿(かくおんふくろくじゅ) 中国の神

初声町下宮田119

福禄寿は福徳・財宝・長寿の神

⑦壽福大黒天(じゅふくだいこくてん) インドの神

初声町下宮田3403

大黒天は富貴・長寿の神

開運招福 三浦七福神詣では無事終了。

霊験あらたか幸運の神、商売繁盛、家内安全、開運祈願・・・盛りだくさんに祈願した。

◎JAよこすか葉山「すかなごっそ」で買い物

でかくて、ずんぐりむっくりした三浦大根を求める。根は円柱形をなし、尻まで肉付きがいい。

三浦大根について司馬遼太郎は『三浦大根と隼人瓜』(「街道をゆく」42巻) で次のように書いている。

”大楠山を降りて、ふもとの秋谷の木下家に立ち寄った。

思わぬことに、婦人の靖枝さんから、三浦大根のふるまいをうけた。私は不敏なことに、三浦大根という名さえ知らなかった。・・・(中略)・・・

みごとな大根料理だった。ナマスもあれば、つけものもある。さらにぶあつい水煮の大根をミソで食べ、あわせて醤油で煮たものも頂戴した。十分に三浦大根を賞味した。”

司馬は、関西の人。それまで三浦大根を知らなかったのだろう。

三浦半島では、三浦大根をすて、青首大根の栽培に走った時期があったという。収穫のとき三浦大根はずんぐりむっくりしているため、大根引きに苦労するゆえ、引き抜き易いスマートな青首を栽培した。しかし、近頃消費者の要望で三浦大根に回帰する傾向があるという。と聞いたことがあるが真偽のほどはわからぬ。まだまだ畑道を歩いていると青首大根が多いような気がする。

⇐三浦大根の写真

葉っぱを切り落としてしまったが、左が首。右 が尻。

開いた新聞の上に置くとその大きさがわかる。

三浦縦貫道路、横横経由で帰路へ。

なんだか三浦半島にとりつかれたようで、昨年12月、この1月、それに今日と。

曇り空の寒い朝。I氏と京浜急行汐入駅に降りた。海からの風が冷たい。ここでバスに乗るのだが、バス停は吹きさらし。駅改札口の向かい側、ガード下で風を除ける。

9:33発の湘南国際村センター前行きに乗車。大楠登山口で下車。9時50分頃から登山開始。安部倉温泉方向に向かいます。

この意味について疑問をもったが、帰宅後安部倉

温泉湯の沢旅館のホームページを見て、了解。

信州の諏訪との関連が説明されています。

大楠山登山道の途中に安部倉温泉があります。

山道は険しく寒さもまた厳しい。老いの身には辛い。高校時代に登山部にいたというI氏は平気の平左だが。彼は何時も登山プランを立て、山では小生の歩調に合わせて後ろにつく。

余談だが、若かりしろ故郷のMt.Goroは我が家の裏山みたいなもので、鼻歌まじりでのぼったものだ。遥か昔の話だ。

ご婦人のグループ何組にも追い抜かれる。それでも11時頃に頂上に到着。ここで早昼にする。

ここでまた司馬先生。”頂上はやや平坦で、たどりつくと景観が一変した。東京湾をへだてて房総半島の山々が横たわり、一方、相模湾のむこうに伊豆がみえ、さらには箱根がみえ、その上に富士の高嶺がうかんでいる。・・・(中略)・・・半島の地形が、足もとにひろがっている。”

司馬遼太郎がここに来たのは1995年1月5日で、71~72歳ころ。寒かっただろう。登山はつらかっただろうが、一言も書いてない。この翌年に亡くなっている。

我々は、秋谷に下山します。登山道は相模湾側の方が厳しい。昨年12月に円海山から鎌倉に下山したときと同様。この険しく複雑な地形を三浦氏、鎌倉幕府がうまく利用したのだろうか。霜柱が融けた山道で足を滑らせ転倒し、泥だらけとなる。前田川の深い谷が見える。

みたび司馬遼太郎。”この秋谷あたりが、戦場になったことがる。戦国初頭にも、三浦氏は存在した。”

伊勢新九郎(北条早雲)と戦うのだ。新九郎は小田原城を攻め、今の伊勢原市にあった三浦氏の岡崎城を落とす。

”三浦氏は半島の逗子市域にあった住吉城に入ってふせいだが、やがてそこも落去し、この秋谷にきた。かれらは、崖くずれの地形を利用してわずかに拒戦した。当時、この地形は、「秋谷の大くずれ」とよばれていた。そのあと、三浦勢は油壺のあたりの新井城で亡ぶ。”

さて、我らは自然石の立石まで歩き、2時過ぎにバスでJR逗子駅へ。湘南の海岸線は寒かった。

葉山御用邸あたりは、両陛下がご静養中とのことで、警備の警察官の姿が目立つ。

2014年7月5日(日) 第21回 東京国際ブックフェア

朝から雨。東京ビックサイトへ出かけました。車で。運よく地下の駐車場にとめられました。

今日は、ビックサイトの東棟でAKBの握手会があるということで、混雑を覚悟していたのですが、予想に反してすいてました。一昨年はこの握手会に出くわしてひどいめにあいました。

AKBは、この5月の岩手県での握手会でメンバーらが切り付けられた事件を受けて開催を見合わせていたのですが、本日厳戒の中で再開したのです。厳重な警備の結果ブックフェアの西展示棟と東棟がうまく棲み分けられたという感じです。

雨のせいかブックフェアの会場も比較的すいていました。それでも本好きの若者がかなり来場しています。握手会の流れのひともいるのか?それとも人種は違うのかナア?

読書推進セミナーでは、筒井康隆氏の「読書」の極意と掟を聴きました。主催者が、筒井氏が執筆した「創作の極意と掟」(講談社)から勝手にこの演題したとのことです。(筒井氏曰く。もちろん氏のユーモア)ということで氏の読書論を聴きました。この講演の応募者数は3千人とのこと。本会場と増設したサテライト会場と二つに分けて収容していました。

老若男女の根っからの筒井ファンらしい人達がいます。ファンの人達は、筒井氏の一言ごとにいちいち肯いて感嘆の声を漏らすのです。また、文学青年・学生らしい若者も多い様子です。筒井氏の読書論は、若者を対象にしたものでした。後半は筒井作品の朗読がありました。「掟」とは大層なタイトルですが、「創作の極意と掟」(講談社)を読んでみたいと思ったものです。

講演会後のブックフェアの会場は、大変な混雑となっていました。ここでは新刊書が2割引きで買えるのです。

今朝の毎日新聞に「出版守れ書店が支援ーアマゾン学生値引き対抗 出荷停止ー」という記事がありました。

2014年8月27日(水) Bunkamuraザ・ミュージアム ~

地下深い東横線渋谷駅で降り、地上に出るために案内板を頼りに迷路のような、複雑怪奇な駅構内を東急本店方向に向かいます。改装後の渋谷駅はなんと不便なことか。老人はますます渋谷を離れ、若者だけの街になるのは必然。

間もなく8月も終わり。先日までの猛暑が嘘のよう。冷たい雨の降る渋谷。今日は9月下旬の気温だとのこと。

Bunkamuraにて、『進化するだまし絵 だまし絵II』を見ます。

だまし絵Iの方は、2009年に開催され大変好評だったとのことで、このIIを企画したらしい。

小生、芸術には無知蒙昧であるゆえ、芸術的感想を発することはできない。ただ「トテモ面白かった」。

下の右の絵は、ジュゼッペ・アルチンボルトの≪司書≫で1566年頃のもの。遠目には肖像画に見えるのだが、近づいて見ると本で構成されているのがわかる。詳しくはBunkamuraのホームページを御覧ください。

靖国神社

地下鉄半蔵門線の九段坂下で降りて靖国神社へ。

午後4時過ぎで境内は閑散としています。意外にも西洋系の外国人の姿が散見される。

お参りして境内を散策しました。遊就館は、すでに閉館していました。

東都番町大絵図を見ると、歩兵屯所となっています。ここに明治2年に招魂社が建てられ、同12年に靖国神社と改称しました。

下の写真左は、大村益次郎の銅像です。歩兵屯所の跡でしょうか。

市ヶ谷「酒当番」

靖国神社と法政大学の間の富士見坂を下り、市ヶ谷方面へ。

その富士見坂。江戸には富士見坂は多いが、大半は西向き。ここからは富士がよく見えたという。

新見附橋を渡り、外堀通りを市ヶ谷駅方向に進むと右側に居酒屋「酒当番」があります。今日は元同僚たちとの懇親の飲み会です。酒良し、肴旨しで現役3人、OB2人の計5人で大いに飲み、語らいました。

ここは今日の幹事のS氏の馴染みの店で、肴がうまい。小生は、今年2度目になります。

靖国神社わきの「富士見坂」

靖国神社わきの「富士見坂」

横関英一の『江戸の坂東京の坂』によると、江戸の昔から富士見坂と呼ばれて、いつもりっぱな富士の見えた坂は、この靖国神社のわきの坂と衆議院議長邸の前の坂、もう一つは大塚仲町の護国寺前の坂であった、とのことである。今やどの坂からも富士を見ることができなくなった。

高遠町

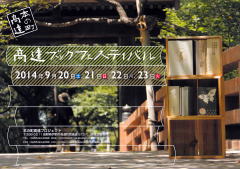

秋空の下「高遠ブックフェスティバル」というのをやっていた。このフェスティバルの趣旨については高遠町図書館内の「本の町高遠プロジェクト」にある。⇒ ここ

高遠町図書館前をはじめ、街中のいたる所で古本店を開くという面白い試みである。ちょうど高遠町は「秋の灯篭祭り」でお囃子(高遠囃子)が街を練り歩く。

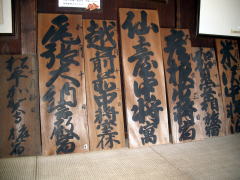

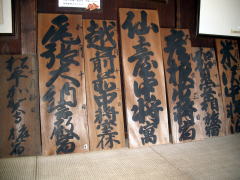

左の写真の伊沢修二の書は「仰之愈高」「望之愈遠」とあり二行の末字が「高」「遠」で『高遠』となる。伊沢修二は高遠の出身。伊沢については東京藝術大学のところでふれた。⇒ ここの2012年6月

高遠から伊那市に出て、伊那街道を北上。諏訪湖の北、下諏訪町に向かいます。

諏訪大社春宮~万治の石仏~諏訪大社春宮~諏訪大社秋宮と歩きます。諏訪地方も澄み切った秋空です。

諏訪大社(すわたいしゃ)は、諏訪湖の周辺に四箇所の境内地を持つ神社である。今日は下諏訪の下社春宮と下社秋宮をお参りします。

諏訪大社は、御神木を拝む自然信仰で、大祭・御柱祭りが有名です。

諏訪大社のHPは ⇒ ここ です

春宮、秋宮の参拝はほぼ三十数年ぶりになります。連休の最中で参拝客の多いこと。グループでの参拝者が多い中カチアリキは一人での参拝です。春宮の手水舎は温泉のお湯もでますが、これは記憶になかった。

万治(まんじ)の石仏

この石仏は、近頃TVの旅番組でよく目にします。迂闊ながらこの石仏の存在を前回訪れたときに知りませんでした。

春宮の近くの田んぼの中に鎮座する阿弥陀如来です。「万治」とは建立した年が万治3年(1660年)とのこと。

諏訪出身の新田次郎の「石仏の いわれを秘めて 秋の月」という句があるそうです。

中山道下諏訪宿 本陣岩波家

秋宮から徒歩3分ほどで本陣に至る。

この辺りで甲州街道と中山道が合流する。「甲州道中・合流之地」の碑がある。

両街道は、江戸日本橋を起点とするが甲州街道は甲府を経て下諏訪に至り、中山道に合流する。また、中山道は、板橋へ出て上野(こうずけ)・信濃・美濃・などを経て、草津で東海道に合流し、京都に至る。

両街道の合流之地の碑がある。この碑に向かって立つと右手が甲州街道で甲府から江戸へ。左手は中山道で和田峠を越えて江戸へ。丁字路の背後は京都に通ずる中山道である。

本陣に向かう途中に看板があった。「ホテルかめや」の案内。和宮の宿泊所はここなの?

とりあえず本陣へ。

本陣主屋に入ると式台の左に老婆が受付をしている。観覧料400円を払うと「どうぞ、そこにおかけください。ご説明いたします。」と言うので上がり框に座る。観覧者は小生一人のみで暇なのか、長々と説明していただく。この老婆は単なる”受付のおばあさん”かと思ったら、じつは当本陣の故二十七代当主夫人だとのことだ。伊那から嫁にきた。現当主は、御子息の二十八代目岩波太左ェ門尚宏氏である。一家はこの本陣の非公開の部分に居住している。尚宏氏は、「SUWAガラスの里」の社長をしているとのことで、時間があったら寄ってくださいと言われた。

さて、来る途中の「ホテルかめや」との関係は?

夫人によると明治以降広大な本陣屋敷を分割して、現「ホテル聴泉閣かめや」の部分は分家のものとなった。この分家は、和宮の宿所は「かめや」内であると、いかにも本陣の主たる部分はこちらであるが如く大々的に宣伝してきたらしい。てなことで本家と分家の争いが続いたようだ。夫人によると本家部分は、高貴な方、分家部分は身分の低い人が宿泊したのに。分家のかめやは放漫経営で3億円の負債を残し倒産して、今や岩波の一族郎党とは縁もゆかりもない人手に渡っているらしい。などと聞いたが,もしカチアリキの聞き違いならご容赦を。

「かめや」の方は時間の関係で次の機会に尋ねることにした。

この橋の名称の由来は、北に孔子を祀る湯島台があり、南の神田駿河台にはニコライ堂(ロシア正教)がある。そこを結んでいるから聖橋だということだ。

神田明神(神田神社)をお参り。「江戸総鎮守」で、江戸時代は歴代将軍の尊崇をうけていた。

小生は、ほぼ40年ぶり。明治七年もともとの御祭神平将門公は祭神から外されたので、この頃(小生が前回来た頃)御祭神は大洗磯前神社の少彦名命(すくなひこなのみこと)の御分霊をお招きしていた。しかし、昭和59年将門公は三の宮として正式な祭神に復古した。朝敵を江戸の総鎮守にしていることは、ちょっとまずいのではないか、といううしろめたさが、幕府の一部にあったらしい。(「街道をゆく」をかなり拝借)

3時にチェックイン。JR御茶ノ水駅で仕事を終えて駆けつける長弟を待つ。

アッ、若かりし頃兄弟、友人たちとよく駄弁った喫茶店が残っているではないか。末弟が発見。懐かしい。"ミロ”という。

長弟と合流。徒歩で神田司町にむかう。この辺り昔日の面影がなく、サッパリ分からん。

末弟の推奨の居酒屋「みますや」へ。創業明治38年の老舗の居酒屋。現在の建物は、昭和初期のもの。若いお客さんも多い。女子会も若い。こんな雰囲気の酒場は、昭和の頃はいたるところあったが、今頃は、チェーンの飲み屋にかわった。

やっこ、刺身、どぜう等を肴に秋田の酒の飲み比べをやる。甘露、カンロ。

「一軒め酒場 神田南口店」へハシゴ。

ここは長弟の先導で行く。歩く歩く。

お値段はリーズナブル。深酒をした。

2日め。再び神田明神へ。

明神下から秋葉原にむかう。明神下はご存じ野村胡堂の「銭形平次捕物控」だ。

JR秋葉原駅から両国駅へ。今日は東京江戸博物館を見学する。

両国の東京江戸博物館がある辺り、記憶ではここから房総半島方面に行く蒸気機関車の機関区だったような気がする。ここが房総方面の始発駅となっていた。

江戸東京博物館は、駅から入口へのアプローチがやたら長い。1階の総合案内所チケットうりばへ誘う導線はでこぼこ道。おまけに動く歩道は停止している。建物の構造も小生の好みではない。展示物は結構であったのだが。

司馬遼太郎『本所深川散歩・神田界隈』(「街道をゆく」第36巻)の街を歩いた。

回向院の山門をくぐったが、参拝しなかった。境内では気仙沼の物品を販売していた。

ザ・ホテルベルグランデさくら亭にて「海鮮丼」とビールで昼食。

別の機会のこの辺の散策・ちゃんこで一杯を約して、両国駅で解散した。

今年も箱根駅伝は応援に出かけず、テレビ観戦。昨年途中棄権した2校はシード落ち。リベンジならず。

JRAの中山金杯と京都金杯を当て「金杯で乾杯」と思ったが、完敗=カンパイ。

「広がる相模湾と富士の遠景 三浦七福神めぐりで元気な1年の始まり」という某百貨店のツアーの広告を見て思いたった。ソウダ「岬めぐり」にでかけよう。広告のツアーコースをなぞってみる。

三浦七福神会のパンフによると「(三浦七福神は)三浦市内に点在する五つの寺院と二つの神社によって構成されている。昭和40年に開かれ、昭和50年代からは都心からの参拝者も急増した。」そうだ。また、「新しい年の初めに、良き一年を祈願する初詣。三浦七福神を祀る各寺社では、正月の一ヶ月間、各尊の祀られる厨子の扉を開き、皆様の開運を祈願します。」とのこと。

佐原ICでおりて国道134号を剱崎方向へ。寒いが晴天。陽光まぶしい凪いだ金田湾を左手に見て円福寺に向かう。七福神の神社仏閣に辿り着くには道が狭く迷路だらけ。徒歩でなければご利益がないと思いつつ車で来てしまった。カーナビも役立たず迷いに迷った。

①金光恵比寿尊(こんごうえびすそん) 日本の神

圓福寺(えんぷくじ)

南下浦町金田258

恵比寿尊は商売繁盛の神

②白浜毘沙門天(しらはまびしゃもんてん) インドの神

慈雲寺(じうんじ)

南下浦町毘沙門667

毘沙門天は勇気・智慧・厄除けの神

③筌籠弁財天(せんりゅうべんざいてん) インドの神

海南神社(かいなんじんじゃ)

三崎4丁目12-11

弁財天は学問・技芸の神

◎三崎港の魚市場で買い物

どこの国から輸入したのか?安価な干物がならぶ。

④桃林布袋尊(とうりんほていそん) 中国の神

見桃寺(けんとうじ)

白石町19-2

布袋尊は福徳・円満の神

北原白秋が大正初期に当寺に逗留して「城ケ島の雨」を作詞した。

◎昼食

豊魚亭の懐石料理をと思って寄ったが、貸切とのこと。

隣の寿司割烹豊魚で量で勝負の「ジャンボちらし」を食う。

⑤長安寿老人(ちょうあんじゅろうじん) 中国の神

白髭神社(しらひげじんじゃ)

三崎町小網代1516

寿老人は無病・長寿の神

⑥鶴園福禄寿(かくおんふくろくじゅ) 中国の神

妙音寺(みょうおんじ)

初声町下宮田119

福禄寿は福徳・財宝・長寿の神

⑦壽福大黒天(じゅふくだいこくてん) インドの神

延壽寺(えんじゅじ)

初声町下宮田3403

大黒天は富貴・長寿の神

開運招福 三浦七福神詣では無事終了。

霊験あらたか幸運の神、商売繁盛、家内安全、開運祈願・・・盛りだくさんに祈願した。

◎JAよこすか葉山「すかなごっそ」で買い物

でかくて、ずんぐりむっくりした三浦大根を求める。根は円柱形をなし、尻まで肉付きがいい。

三浦大根について司馬遼太郎は『三浦大根と隼人瓜』(「街道をゆく」42巻) で次のように書いている。

”大楠山を降りて、ふもとの秋谷の木下家に立ち寄った。

思わぬことに、婦人の靖枝さんから、三浦大根のふるまいをうけた。私は不敏なことに、三浦大根という名さえ知らなかった。・・・(中略)・・・

みごとな大根料理だった。ナマスもあれば、つけものもある。さらにぶあつい水煮の大根をミソで食べ、あわせて醤油で煮たものも頂戴した。十分に三浦大根を賞味した。”

司馬は、関西の人。それまで三浦大根を知らなかったのだろう。

三浦半島では、三浦大根をすて、青首大根の栽培に走った時期があったという。収穫のとき三浦大根はずんぐりむっくりしているため、大根引きに苦労するゆえ、引き抜き易いスマートな青首を栽培した。しかし、近頃消費者の要望で三浦大根に回帰する傾向があるという。と聞いたことがあるが真偽のほどはわからぬ。まだまだ畑道を歩いていると青首大根が多いような気がする。

⇐三浦大根の写真

葉っぱを切り落としてしまったが、左が首。右 が尻。

開いた新聞の上に置くとその大きさがわかる。

三浦縦貫道路、横横経由で帰路へ。

2014年2月6日 大楠山(おおぐすやま)

”最高峰の大楠山にのぼってみた。ただし三浦半島でのことで、大楠山の標高は二四一・三メートルしかない。でありつつ、その山頂からの眺望は、日本国のどの名山よりもすぐれている、という。”と司馬遼太郎先生の『三浦大根と隼人瓜』から。なんだか三浦半島にとりつかれたようで、昨年12月、この1月、それに今日と。

曇り空の寒い朝。I氏と京浜急行汐入駅に降りた。海からの風が冷たい。ここでバスに乗るのだが、バス停は吹きさらし。駅改札口の向かい側、ガード下で風を除ける。

9:33発の湘南国際村センター前行きに乗車。大楠登山口で下車。9時50分頃から登山開始。安部倉温泉方向に向かいます。

石仏と「諏訪の湯道」の道標(向って右)

道標には、「諏訪の湯道 ここから三丁」とある。この意味について疑問をもったが、帰宅後安部倉

温泉湯の沢旅館のホームページを見て、了解。

信州の諏訪との関連が説明されています。

大楠山登山道の途中に安部倉温泉があります。

山道は険しく寒さもまた厳しい。老いの身には辛い。高校時代に登山部にいたというI氏は平気の平左だが。彼は何時も登山プランを立て、山では小生の歩調に合わせて後ろにつく。

余談だが、若かりしろ故郷のMt.Goroは我が家の裏山みたいなもので、鼻歌まじりでのぼったものだ。遥か昔の話だ。

ご婦人のグループ何組にも追い抜かれる。それでも11時頃に頂上に到着。ここで早昼にする。

ここでまた司馬先生。”頂上はやや平坦で、たどりつくと景観が一変した。東京湾をへだてて房総半島の山々が横たわり、一方、相模湾のむこうに伊豆がみえ、さらには箱根がみえ、その上に富士の高嶺がうかんでいる。・・・(中略)・・・半島の地形が、足もとにひろがっている。”

大楠山頂上 東京湾 相模湾

残念ながら曇りで、よい写真が撮れませんでした。司馬遼太郎がここに来たのは1995年1月5日で、71~72歳ころ。寒かっただろう。登山はつらかっただろうが、一言も書いてない。この翌年に亡くなっている。

我々は、秋谷に下山します。登山道は相模湾側の方が厳しい。昨年12月に円海山から鎌倉に下山したときと同様。この険しく複雑な地形を三浦氏、鎌倉幕府がうまく利用したのだろうか。霜柱が融けた山道で足を滑らせ転倒し、泥だらけとなる。前田川の深い谷が見える。

みたび司馬遼太郎。”この秋谷あたりが、戦場になったことがる。戦国初頭にも、三浦氏は存在した。”

伊勢新九郎(北条早雲)と戦うのだ。新九郎は小田原城を攻め、今の伊勢原市にあった三浦氏の岡崎城を落とす。

”三浦氏は半島の逗子市域にあった住吉城に入ってふせいだが、やがてそこも落去し、この秋谷にきた。かれらは、崖くずれの地形を利用してわずかに拒戦した。当時、この地形は、「秋谷の大くずれ」とよばれていた。そのあと、三浦勢は油壺のあたりの新井城で亡ぶ。”

さて、我らは自然石の立石まで歩き、2時過ぎにバスでJR逗子駅へ。湘南の海岸線は寒かった。

葉山御用邸あたりは、両陛下がご静養中とのことで、警備の警察官の姿が目立つ。

2014年7月5日(日) 第21回 東京国際ブックフェア

会場:東京ビックサイト 西展示棟

朝から雨。東京ビックサイトへ出かけました。車で。運よく地下の駐車場にとめられました。今日は、ビックサイトの東棟でAKBの握手会があるということで、混雑を覚悟していたのですが、予想に反してすいてました。一昨年はこの握手会に出くわしてひどいめにあいました。

AKBは、この5月の岩手県での握手会でメンバーらが切り付けられた事件を受けて開催を見合わせていたのですが、本日厳戒の中で再開したのです。厳重な警備の結果ブックフェアの西展示棟と東棟がうまく棲み分けられたという感じです。

雨のせいかブックフェアの会場も比較的すいていました。それでも本好きの若者がかなり来場しています。握手会の流れのひともいるのか?それとも人種は違うのかナア?

読書推進セミナーでは、筒井康隆氏の「読書」の極意と掟を聴きました。主催者が、筒井氏が執筆した「創作の極意と掟」(講談社)から勝手にこの演題したとのことです。(筒井氏曰く。もちろん氏のユーモア)ということで氏の読書論を聴きました。この講演の応募者数は3千人とのこと。本会場と増設したサテライト会場と二つに分けて収容していました。

老若男女の根っからの筒井ファンらしい人達がいます。ファンの人達は、筒井氏の一言ごとにいちいち肯いて感嘆の声を漏らすのです。また、文学青年・学生らしい若者も多い様子です。筒井氏の読書論は、若者を対象にしたものでした。後半は筒井作品の朗読がありました。「掟」とは大層なタイトルですが、「創作の極意と掟」(講談社)を読んでみたいと思ったものです。

講演会後のブックフェアの会場は、大変な混雑となっていました。ここでは新刊書が2割引きで買えるのです。

今朝の毎日新聞に「出版守れ書店が支援ーアマゾン学生値引き対抗 出荷停止ー」という記事がありました。

東京国際ブックフェア 会場

東京ビックサイト 西展示棟2014年8月27日(水) Bunkamuraザ・ミュージアム ~

靖国神社 ~ 市ヶ谷「酒当番」

地下深い東横線渋谷駅で降り、地上に出るために案内板を頼りに迷路のような、複雑怪奇な駅構内を東急本店方向に向かいます。改装後の渋谷駅はなんと不便なことか。老人はますます渋谷を離れ、若者だけの街になるのは必然。間もなく8月も終わり。先日までの猛暑が嘘のよう。冷たい雨の降る渋谷。今日は9月下旬の気温だとのこと。

Bunkamuraにて、『進化するだまし絵 だまし絵II』を見ます。

だまし絵Iの方は、2009年に開催され大変好評だったとのことで、このIIを企画したらしい。

小生、芸術には無知蒙昧であるゆえ、芸術的感想を発することはできない。ただ「トテモ面白かった」。

下の右の絵は、ジュゼッペ・アルチンボルトの≪司書≫で1566年頃のもの。遠目には肖像画に見えるのだが、近づいて見ると本で構成されているのがわかる。詳しくはBunkamuraのホームページを御覧ください。

靖国神社

地下鉄半蔵門線の九段坂下で降りて靖国神社へ。

午後4時過ぎで境内は閑散としています。意外にも西洋系の外国人の姿が散見される。

お参りして境内を散策しました。遊就館は、すでに閉館していました。

東都番町大絵図を見ると、歩兵屯所となっています。ここに明治2年に招魂社が建てられ、同12年に靖国神社と改称しました。

下の写真左は、大村益次郎の銅像です。歩兵屯所の跡でしょうか。

市ヶ谷「酒当番」

靖国神社と法政大学の間の富士見坂を下り、市ヶ谷方面へ。

その富士見坂。江戸には富士見坂は多いが、大半は西向き。ここからは富士がよく見えたという。

新見附橋を渡り、外堀通りを市ヶ谷駅方向に進むと右側に居酒屋「酒当番」があります。今日は元同僚たちとの懇親の飲み会です。酒良し、肴旨しで現役3人、OB2人の計5人で大いに飲み、語らいました。

ここは今日の幹事のS氏の馴染みの店で、肴がうまい。小生は、今年2度目になります。

靖国神社わきの「富士見坂」

靖国神社わきの「富士見坂」横関英一の『江戸の坂東京の坂』によると、江戸の昔から富士見坂と呼ばれて、いつもりっぱな富士の見えた坂は、この靖国神社のわきの坂と衆議院議長邸の前の坂、もう一つは大塚仲町の護国寺前の坂であった、とのことである。今やどの坂からも富士を見ることができなくなった。

2014年9月21日(日) 長野県伊那市高遠町 ~ 下諏訪町

一週間前の週間天気予報では今日は雨が降ることになっていた。ところが空気が乾いた爽快な秋の日となった。高遠町

秋空の下「高遠ブックフェスティバル」というのをやっていた。このフェスティバルの趣旨については高遠町図書館内の「本の町高遠プロジェクト」にある。⇒ ここ

高遠町図書館前をはじめ、街中のいたる所で古本店を開くという面白い試みである。ちょうど高遠町は「秋の灯篭祭り」でお囃子(高遠囃子)が街を練り歩く。

左の写真の伊沢修二の書は「仰之愈高」「望之愈遠」とあり二行の末字が「高」「遠」で『高遠』となる。伊沢修二は高遠の出身。伊沢については東京藝術大学のところでふれた。⇒ ここの2012年6月

高遠町図書館と伊沢修二の書

図書館の前では除籍本の頒布会をやっています。

フェスティバルのパンフ

高遠城址公園の空堀にかかる橋をバックしにている。高遠から伊那市に出て、伊那街道を北上。諏訪湖の北、下諏訪町に向かいます。

諏訪大社春宮~万治の石仏~諏訪大社春宮~諏訪大社秋宮と歩きます。諏訪地方も澄み切った秋空です。

諏訪大社(すわたいしゃ)は、諏訪湖の周辺に四箇所の境内地を持つ神社である。今日は下諏訪の下社春宮と下社秋宮をお参りします。

諏訪大社は、御神木を拝む自然信仰で、大祭・御柱祭りが有名です。

諏訪大社のHPは ⇒ ここ です

春宮、秋宮の参拝はほぼ三十数年ぶりになります。連休の最中で参拝客の多いこと。グループでの参拝者が多い中カチアリキは一人での参拝です。春宮の手水舎は温泉のお湯もでますが、これは記憶になかった。

春宮

秋宮

万治(まんじ)の石仏

この石仏は、近頃TVの旅番組でよく目にします。迂闊ながらこの石仏の存在を前回訪れたときに知りませんでした。

春宮の近くの田んぼの中に鎮座する阿弥陀如来です。「万治」とは建立した年が万治3年(1660年)とのこと。

諏訪出身の新田次郎の「石仏の いわれを秘めて 秋の月」という句があるそうです。

石仏の由来

万治の石仏

中山道下諏訪宿 本陣岩波家

秋宮から徒歩3分ほどで本陣に至る。

この辺りで甲州街道と中山道が合流する。「甲州道中・合流之地」の碑がある。

両街道は、江戸日本橋を起点とするが甲州街道は甲府を経て下諏訪に至り、中山道に合流する。また、中山道は、板橋へ出て上野(こうずけ)・信濃・美濃・などを経て、草津で東海道に合流し、京都に至る。

両街道の合流之地の碑がある。この碑に向かって立つと右手が甲州街道で甲府から江戸へ。左手は中山道で和田峠を越えて江戸へ。丁字路の背後は京都に通ずる中山道である。

本陣に向かう途中に看板があった。「ホテルかめや」の案内。和宮の宿泊所はここなの?

とりあえず本陣へ。

本陣主屋に入ると式台の左に老婆が受付をしている。観覧料400円を払うと「どうぞ、そこにおかけください。ご説明いたします。」と言うので上がり框に座る。観覧者は小生一人のみで暇なのか、長々と説明していただく。この老婆は単なる”受付のおばあさん”かと思ったら、じつは当本陣の故二十七代当主夫人だとのことだ。伊那から嫁にきた。現当主は、御子息の二十八代目岩波太左ェ門尚宏氏である。一家はこの本陣の非公開の部分に居住している。尚宏氏は、「SUWAガラスの里」の社長をしているとのことで、時間があったら寄ってくださいと言われた。

さて、来る途中の「ホテルかめや」との関係は?

夫人によると明治以降広大な本陣屋敷を分割して、現「ホテル聴泉閣かめや」の部分は分家のものとなった。この分家は、和宮の宿所は「かめや」内であると、いかにも本陣の主たる部分はこちらであるが如く大々的に宣伝してきたらしい。てなことで本家と分家の争いが続いたようだ。夫人によると本家部分は、高貴な方、分家部分は身分の低い人が宿泊したのに。分家のかめやは放漫経営で3億円の負債を残し倒産して、今や岩波の一族郎党とは縁もゆかりもない人手に渡っているらしい。などと聞いたが,もしカチアリキの聞き違いならご容赦を。

「かめや」の方は時間の関係で次の機会に尋ねることにした。

二街道の合流の碑

「かめや」の和宮宿泊の看板

岩波本陣の門前

本陣の玄関に向かう

二十七代当主夫人

本陣に残る関札

庭園

明治天皇の玉座となった座敷

和宮・明治天皇ご使用の道具

皇女和宮ご使用のお道具

2014年11月18日(火)~19日(水) 神田 ~ 両国

「たまにはホテルに一泊してジックリ飲むじゃんか」と末弟の提案で、それが実現することになった。たまたま湯島一丁目のホテルがあいていたので、予約済み。長弟は仕事の関係で遅れるので、末弟とJR御茶ノ水駅から聖橋(ひじりばし)を渡りホテルにむかう。司馬遼太郎はこの辺りを次のように書く”JR御茶ノ水駅あたりから聖橋をあいだに置いて湯島台をみると、丘を樹林がおおている。梢がくれに湯島聖堂のいらかがみえるから、安藤広重の絵がしのばれぬでもない。”(街道をゆく)この橋の名称の由来は、北に孔子を祀る湯島台があり、南の神田駿河台にはニコライ堂(ロシア正教)がある。そこを結んでいるから聖橋だということだ。

神田明神(神田神社)をお参り。「江戸総鎮守」で、江戸時代は歴代将軍の尊崇をうけていた。

小生は、ほぼ40年ぶり。明治七年もともとの御祭神平将門公は祭神から外されたので、この頃(小生が前回来た頃)御祭神は大洗磯前神社の少彦名命(すくなひこなのみこと)の御分霊をお招きしていた。しかし、昭和59年将門公は三の宮として正式な祭神に復古した。朝敵を江戸の総鎮守にしていることは、ちょっとまずいのではないか、といううしろめたさが、幕府の一部にあったらしい。(「街道をゆく」をかなり拝借)

神田明神

3時にチェックイン。JR御茶ノ水駅で仕事を終えて駆けつける長弟を待つ。

アッ、若かりし頃兄弟、友人たちとよく駄弁った喫茶店が残っているではないか。末弟が発見。懐かしい。"ミロ”という。

ミロへの路地 ミロ

雑居ビルの間の狭い路地を入る。 マダムはまだいるかな?長弟と合流。徒歩で神田司町にむかう。この辺り昔日の面影がなく、サッパリ分からん。

末弟の推奨の居酒屋「みますや」へ。創業明治38年の老舗の居酒屋。現在の建物は、昭和初期のもの。若いお客さんも多い。女子会も若い。こんな雰囲気の酒場は、昭和の頃はいたるところあったが、今頃は、チェーンの飲み屋にかわった。

やっこ、刺身、どぜう等を肴に秋田の酒の飲み比べをやる。甘露、カンロ。

みますや

「一軒め酒場 神田南口店」へハシゴ。

ここは長弟の先導で行く。歩く歩く。

お値段はリーズナブル。深酒をした。

一軒め酒場

2日め。再び神田明神へ。

明神下から秋葉原にむかう。明神下はご存じ野村胡堂の「銭形平次捕物控」だ。

JR秋葉原駅から両国駅へ。今日は東京江戸博物館を見学する。

両国の東京江戸博物館がある辺り、記憶ではここから房総半島方面に行く蒸気機関車の機関区だったような気がする。ここが房総方面の始発駅となっていた。

江戸東京博物館は、駅から入口へのアプローチがやたら長い。1階の総合案内所チケットうりばへ誘う導線はでこぼこ道。おまけに動く歩道は停止している。建物の構造も小生の好みではない。展示物は結構であったのだが。

江戸東京江戸博物館

左:3階の「江戸東京ひろば」への階段。 右:日本橋から「中村座」を見おろす。

江戸の遊里 神田明神の山車。右は日本橋

司馬遼太郎『本所深川散歩・神田界隈』(「街道をゆく」第36巻)の街を歩いた。

回向院の山門をくぐったが、参拝しなかった。境内では気仙沼の物品を販売していた。

ザ・ホテルベルグランデさくら亭にて「海鮮丼」とビールで昼食。

別の機会のこの辺の散策・ちゃんこで一杯を約して、両国駅で解散した。