カチアリキ かちありき 徒歩き kachiarik カチアリキi

徒歩き日誌 2016-1A Wayfaring Man's Diary 2016-1

徒歩き日誌 2016-2は こちら

2016年8月3日(水) 観劇・妖怪展・飲み会

都内某劇場で芝居を見る。観客席は、「おばさま」でうまる。主演の歌舞伎役者のごひいきか?家族で楽しめるはずなのに、夏休なのに子供の姿がみえない。

感想は、大がかりな学芸会を見た感じ。こんなのに一等席13,000円も払う人がいるんだ。老練の男優、女優はさすがだが、語りべで走り回る役者、木偶のように突っ立つ役者。発声の練習をしてください。セリフの発音が悪くてよく聞き取れない。これは上手になって欲しいと願う一老人の声援です。

某劇場としたが、どこか分かったかな?妖怪がでてきた。

目直しに、江戸東京博物館の「大妖怪展」を見に行く。ここは本物だ。

夏休み。ここはお子さんが多い。

カチアリキもガキの頃から妖怪が好きだ。今日は、ガキが多くて展示ガラスケースに近づけない。

大妖怪展 右側は幽霊展の予告

今日は熱い。早くビールが飲みたい。

職場の同窓会議。現役とOBで5人。一匹妖怪爺が混じる。談論風発、酔った。

元職場は、地下鉄で一駅のところにある。

妖怪展のパンフ 当日のメンバー

2016年6月5~7日 千葉~日光

6月5日~7日 千葉~日光へ行く

日曜日の朝、東京湾アクアライン経由で房総へ行く。海ほたるPAは、家族連れで満車。駐車できずスルー。

最初の休憩は、PA「ハイウエイオアシス 富楽里(ふらり)/道の駅 富楽里とみやま」有料道路と一般道からも利用できる。売店は、南房総の魚介類、農産物が豊富にならぶ。温暖で豊かな地だと、しみじみと感じる。 ホームページはここ

次の休憩は、「道の駅とみうら 枇杷倶楽部」。ここに寄るのは、二度目。もう7年~8年前かな? ホームページはここ

館山城(八犬伝博物館)

ここは、曲亭(滝沢)馬琴の伝奇小説「南総里見八犬伝」の地。

城山公園の山頂にある天守閣形式の博物館。この山はかって戦国時代の武将、里見氏の居城であった。八犬伝がテーマの博物館で、錦絵などが展示してある。

駐車場から天守閣までは、かなりの坂道。

館山城 城の最上階から館山湾を見る

天守閣から北側の細い崖路をくだると、八遺臣の墓(ウバガミサマ)がある。

江戸時代初期に伯耆国(鳥取県)で里見忠義に殉死した家臣の墓と伝えられているが、実際は室町時代の五輪塔。薄暗い雑木の谷にある。

410号線を南へ。「道の駅白浜野島崎」による。開設時間が9:00~17:00だとのことで、もう閉めてある。残念。今17:15だ。館山市でのんびりしすぎた。

今夜泊まるのは九十九里。宿には「6時にはチェックインします」と伝えていたが無理。

128号線を海沿いに走る。和田浦あたりで6時を過ぎた。

鴨川を過ぎる。ここまでくれば安心。以前、仕事の関係で東金と鴨川の間を何度も往復した。あとは鼻歌まじり。

懐かしの九十九里道路。通称「波乗り道路」。なんと閉鎖してある。

帰宅して、九十九里町のホームページを見ると、下記のごとし。

千葉県道路公社が管理運営する九十九里有料道路の全区間において、県が実施している海岸津波対策事業に伴い、平成28年4月1日午前0時より終日通行止めとなります。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。

記

1.通行止め期間 平成28年4月1日~平成29年3月31日(予定)

2.対 象 区 間 長生郡 一宮町新地地先~山武郡九十九里町片貝地先

※真亀JCT~片貝ICについては、平成27年9月から工事が進められております

29年の4月過ぎにまた来よう。

九十九里の宿に7時に到着。

全室オーシャンビューがうりもの。かってから、一度は泊まりたいと思っていた宿。

平成15年(2003)5月18日、天皇皇后両陛下は、九十九里をご視察のおり宿泊された。

新鮮な魚類と酒は九十九里の地酒「梅一輪」で、甘露甘露。

九十九里のホテル 曇っていてサンライズ見えず

朝、空はどんよりと曇り、日の出は見えず。

飯は美味く、従業員のマナーも良く、結構な宿であった。

日光へ向かう。とりあえず一般道で結城市を目指す。

九十九里町、東金市、山武市、横芝光町、成田市と進む。懐かしい。

十年ほど前、単身赴任で東金市に住んでいた。休日にはこのあたりをよく歩いた。

つくば市を通過するころかなり疲れた。高速道路を使わなかったことを後悔しはじめた。

道路の端に車を停めて休み休み、昼ごろようやく結城市に入る。

食事処を探したが見つからず。

新4号国道を北上。下野市の「道の駅しもつけ」昼食。ここ

偶然見かけて入る。タンメンを食べる。

大谷磨崖仏

大谷観音は、特別史跡・重要文化財・名勝(国指定) 坂東十九番札所。

弘法大師が岸壁に刻んだという、日本最古の石仏(平安時代)をお参りした。

大谷観音御前立平和観音

建立発願文には、「御丈八十八千尺よりなる自然石平和観音像」。おおよそ

27メーター。

大谷観音 平和観音

二宮神社(今市)

二宮尊徳の終焉の地である。

報徳二宮神社は、学問と経営の神様 二宮尊徳(金次郎)を祀る。

二宮尊徳

二宮金次郎(金治郎)

天明七年(1787)~安政三年(1856)江戸後期の実践的農政家。

天明7年(1787)、相模国(神奈川県小田原市)の農家に生まれた。

各地で財政を立て直した話は、あまりにも有名。

二宮尊徳翁は安政三年(1856)10月20日(11月17日)今市報徳役所内で70歳の生涯を閉じた。二宮尊徳の終焉の地である。翁の墓がある。

二宮神社のホームページ ここ

報徳二宮神社 金次郎の像

道の駅日光 「日光街道ニコニコ本陣」 ホームページはここ ⇒

ここには、この一月に古馬4人組で来た。あたり一面の雪。船村徹記念館で演歌の世界を堪能した。カチアリキのブログをご覧ください。こちらです。

道の駅日光

左の写真は、今年の一月に撮影したもの。

日光市内の今宵の宿

上の写真は、イザベラ・バード「日光金谷家にて」。

”私が今滞在している家について、どう書いてよいものか私にはわからない。これは、美しい日本の田園風景である。家の内も外も、人の目をたのしませてくれぬものは一つもない。” 彼女は、1878年(明治十一年)六月に東京から北海道までの旅行の途中日光に滞在した。

バード、イザベラ;高橋健吉訳『日本奥地紀行』(平凡社 1973) (東洋文庫)

宿の部屋から 翌朝は霧の中

フランス料理とビールに日光の地酒。甘露、甘露。

朝、日光は霧の中。

東照宮には何度も来たことがあるので、パス。桐生方向へ向かう。

太平山神社(おおひらさんじんじゃ) ホームページ

高い山の上にある。

大平山神社

道の駅 「どまんなか たぬま」 ホームページ

道の駅 どまんなか たぬま

道路を挟んで向かい側に、ファミレスがる。そこで昼食をとる。

栗田美術館 ホームページ

この美術館は見事。創立者栗田英男(平成3年没)の蒐集による伊萬里、鍋島を館蔵とする世界最大の陶磁美術館である。三万坪の広大な敷地に展示館が散在する。

陶磁に興味のある人は、是非訪れてみるべき美術館だと思う。

栗田美術館出し

ここ、ご婦人が集団で見学。美術館にあるまじき喧噪。美術館の人は見て見ぬふり。

老婆ども、怪しげな知識を声高に振りまき、キャーキャーと。

足利学校。 ⇒ ここ

足利学校

突然、中国人の団体が静寂を破る。這う這うの体で逃げ出す。

このあたりから駆け足。夕闇迫り、小雨が降る。

鑁阿寺(ばんなじ) ホームページ

有名な寺院だが、時間がない。次の機会を。

鑁阿寺

足利の街を大田ICに向かう。

2016年5月22日 信州高遠美術館

5月21日~23日 再び伊那へ。一か月ぶりだ。空は限りなく晴れて、若葉が萌える山はかぐわしい。一か月前のクラス会へのバスの中で、俳人百瀬序春氏は、「山笑う」という。今は緑も濃くなっている。

信州高遠美術館で「山本高樹 昭和幻風景ジオラマ展」をみる。

全国巡回展示中の山本高樹氏の作品である。昭和の風景が懐かしい。細密な細工に驚嘆する。作品中には丸メガネの永井荷風がたたずむ。「日和下駄」の世界だ。ジオラマの荷風先生は、洋服、革靴、山高帽子だ。

しかし、先生の日和下駄の書き出しはこうだ。「人並はずれて丈(せい)が高いうえにわたしはいつも日和下駄をはき蝙蝠傘を持って歩く。」そして、彼は東京の街を散策する。

カチアリキは、日和下駄をここで借用しています。⇒ ここ 清水谷あたりです。

信州高遠美術館 ジオラマ展のパンフ

小さい美術館なので、特別展をやっていると、この館のコレクション・常設展が見られない。

2016年4月25日 渋谷 ザ・ミュージアム

4月25日(水)渋谷へ

夕方から、市ヶ谷で以前の仕事仲間たちとの久しぶりの飲み会がある。

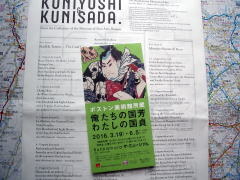

Bunkamura ザ・ミュージアムで、「ボストン美術館所蔵 俺たちの国芳 わたしの国貞」を観る。

「テレビやグラビア雑誌がない江戸時代、浮世絵は歌舞伎スターのブロマイドであり、最新のエンターテインメントやファッションを伝える重要なメディアでした。

本展では世界に冠たる浮世絵コレクションで知られるボストン美術館より、幕末に絶大な人気を博した二人の天才浮世絵師、歌川国芳と歌川国貞の選りすぐりの作品で、江戸の世界を体感していただきます。」とHPからコピペ。

ボストン美術館は、膨大な量の日本の美術品を収蔵すると聞く。

渋谷・東急本店

4月20日(水)横浜・中華街~港の見える丘公園など。

久しぶりに中華街に行ってみる。中華街をブラツキ、元町から坂道を上り港の見える丘公園まで。この坂道は身に応える。

昼飯は、一人でも落ち着けそうな静かな店をさがして、台湾料理のランチをビールで食す。質より量で勝負だな。若い女の店員さんは、日本語、中国語と英語を使いこなす。この街は、インターナショナルだ。

関内までぶらつく。晴天で非常に良い気分。

谷戸坂 港のみえる丘公園から東方向

元町から港のみえる丘公園への坂道 ビルと高速道路の無粋な景色

晴れた日の中華街。修学旅行の学生が多い。この街で使う本国からの輸入食材の安全性を問われて、一時人通りが減ったと聞いていたが、今は昔に戻った様子だ。

善隣門 中華街大通り

氷川丸 遥か遠くは大桟橋

氷川丸は見学者が多い。 大きな客船が入っている。

2016年4月13~14日 高遠城址公園

カチアリキのPCが不調のため、しばらくサボった。PCの機嫌が悪くフリーズ、突然のシャットダウンを繰り返す。そのためPCのご機嫌のよろしい日に、三か月分をまとめて書く。

4月13日~14日 信州伊那に行く。高遠城址公園の桜の下で小学校のクラス会。

新しい新宿駅の高速バスのりば「バスタ」から高速バスに乗る。

この日のことはブログに書いた。こちら

ブログのタイトルは「クルミのキーホルダー」と「信州・高遠城址公園の桜」

キーホルダーは、百瀬氏の作。

クルミのキーホルダー 高遠城址公園

クラス会の参加者は、28名。内17名が宿泊。

宿泊は、飯島町の「お宿陣屋」。雪をかぶった中央アルプスの百名山の空木岳が見える。

空木岳 飯島陣屋のパンフ

2016年3月23日(水) 東京 両国~本所~浅草

江戸東京博物館へ行く。「レオナルド・ダ・ヴィンチ−天才の挑戦」を見る。

いつもはJR両国駅で降りるのだが、今日は都営大江戸線を利用して両国駅(江戸東京博物館前)で降りる。博物館前といっても、実は裏側。日大の付属校の辺りの桜が咲きはじめている。

日大付属校前の桜 ダ・ヴインチの案内(両国駅側)

「日本とイタリアの国交樹立150周年を記念し、イタリアが生んだ天才レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)の展覧会を開催します。本展はイタリア政府が都内の公立博物館1館のみでの開催が希望され実現した展覧会です。」とHPにあります。

ところで東京都美術館ではなく、ここ博物館でやるのか?美術館ではボッテチェリ展をやっているからか。

「今回の展覧会では、自然観察を通じて真理に近づこうとしたレオナルドの挑戦を、日本初公開の絵画 《糸巻きの聖母》(バクルー・リビング・ヘリテージ・トラスト)と直筆ノート「鳥の飛翔に関する手稿」(トリノ王立図書館)を中心に紹介します。」としている。

「鳥の飛翔に関する手稿」は、教科書や岩波書店の「レオナルド・ ダ・ヴィンチ 鳥の飛翔に関する手稿」で見た。実物に感動。人間がいかにしたら大空を飛ぶことができるか「鳥の飛翔」を観察していたのだ。

日本初公開の絵画「糸巻きの聖母」には45分待ちの列ができていた。昔、「モナリザ」が来たときの西洋美術館の列はものすごかった。

本所の方向に向かう。JR両国駅あたりは、比較的静か。大相撲は大阪で興行しているからだ。

江戸の初期本所深川あたりは、人家まばらな低湿地滞であったらしい。それが街として発展したのは、江戸市中の6割を焼失し、死者10万7000余人をだしたという明暦の大火(振袖火事)の後である。大火は1657(明暦3)年のこと。そのころ隅田川にかかっている橋は千住大橋しかなく、ひとびとは川のそばまで逃げてきても、水にはばまれた。

会津藩主で将軍の後見人の保科正之が主導した「江戸の防火防災体制の強化」で隅田川に両国橋が架橋された。本所は深川ともども、江戸中期、遅まきに江戸化したのである。

芥川龍之介の生育の地に行く。両国駅東口から横綱横丁を抜けて京葉道路に出る。その角にある。

横綱横丁(京葉道路側) 横丁出口の左角 京葉道路側にも

2か所に説明板がある。

勝海舟生誕の地へ向かう。その途中両国小学校の横に芥川の文学碑がある。

「杜子春」の一節が刻まれている。両国小学校の辺りは海抜0.9mだ。

芥川龍之介文学碑 文学碑の説明 両国小学校の塀

「杜子春」の一節 左写真の文学碑の説明 この辺り海抜0.9m。

勝海舟(1823~99)の生誕の地の両国公園へ。残念ながら公園は工事中であった。

勝海舟の生誕の地の両国公園。 工事中で中に入れない。

公園の中に生誕の地の碑があるのだが、中に入れない。

吉良邸跡(本所松阪町公園)に行く。吉良上野介義央(きらこうずけのすけよしなか)(1641~1702)の屋敷跡である。

吉良邸跡

一帯は1702(元禄15)年12月、赤穂浪士が討ち入った吉良屋敷であった。当時吉良邸は2500坪以上あった。そのほんの一部である両国3丁目の一角にナマコ壁の塀が、記念碑的に造成されている。

本所にうまれたか、住んだことのある歴史上の名士をみると、知名度の第一等は吉良だ。

回向院に行く。

明暦三年の大火のとき、焼死者は十万を越えた。幕府は、そのおびただしい無縁の死者をこの地に大穴を掘って埋葬した。「明暦大火横死者供養塔」はじめ多くの供養塔が立っている。

鼠小僧の墓もあり、その後ろに洒落本・滑稽本の作者で知られる山東京伝の墓、弟の山塔東京山の墓がある。墓石は岩瀬醒、岩瀬百樹と刻んである。

回向院の山門と供養塔

本所育ちの芥川龍之介は、回向院境内によくあそびにきたという。大正八年、二十八歳のとき、「鼠小僧次郎吉」という短編を書いている。

ーーーーー

浅草に出て、昼飯がわりに「神谷バー」で一杯。浅草寺に。

外国人観光客が多い。

2016年1月2日(土) 神奈川県海老名市散策

今年は箱根駅伝の応援はパス。海老名市に行く。

昨年10月31(土)にテレビ東京の「アド街ック天国」は神奈川県の海老名市に出没していた。➡ ここ

番組で紹介された3位の有鹿神社で初詣をして、その他何か所か巡る。

1~20位に入っていないが、「国指定史跡秋葉山古墳群」に行く。出演していた石丸謙二郎さんが、サイクリングの途中に偶然通りかかったとのこと。

詳しくは海老名市のホームページをご覧ください。➡ ここ

秋葉山古墳群

カチアリキは、この古墳のこと知らなかった。海老名のJAには野菜を買いによく出かけるのだが、そのルートからかなり離れているのだ。

「アド街ック天国」を見なければ、今回尋ねることはなかっただろう。

この古墳群は小高い山の上にあり、人家が迫る。犬の散歩をする人がちらほら。正月からジョギングをする人も。古墳から見ると相模川の向こうに丹沢の大山が雄大に見える。2011年にこの山に登った。

3位の有鹿神社にお詣り。

神奈川県最古の神社。海老名の総鎮守。

iタウンページに有鹿神社の詳しい説明があります。

有鹿神社

有鹿神社奥宮

相模原市南区磯部の勝坂に有鹿谷があり、「奥宮」が鎮座し、その傍らに「有鹿の泉」がこんこんと湧き出しています。

有鹿神社奥宮

左)有鹿神社奥宮 右)有鹿の泉

夕暮れが迫る。探しあぐねて孫と散歩中のおばあちゃんに尋ねる。おばあちゃんが孫に言う「あんた達がよく蟹をとってたところョ」

丘陵に復元した古代住居の脇を通り谷にくだる。そこに奥宮が鎮座している。

この谷は湿地帯で「勝坂ホトケドジョウ」が棲んでいて、相模原市天然記念物となっている。

2位の海老名サービスエリア

ぷらっとパークで一般道から利用する。有鹿神社本宮をお詣りの後、奥宮に向かう前に立ち寄る。

海老名サービスエリア(上り)

左)一般道からの入り口。商業施設を一般道からでもお客さまに気軽にご利用いただけるように整備しているSA・PAを「ぷらっとパーク」と名付けております。(ぷらっとパークHP)

ということで、立ち寄る。何か食事でもと思ったが正月2日ですごい混雑。あきらめてオニギリを買う。

2016年1月1日

初詣。

2015年夜11時半ごろ家を出て、氏神様に向かいます。

12時のNHKの時報を合図に初詣がはじまります。

昨年のお札をお返しして、新しくお札をいただきます。

お神酒をありがたく頂戴して、帰路につきます。今年は暖かい新年です。