カチアリキ かちありき 徒歩き kachiarik カチアリキi

徒歩き日誌 2022-1A WAYFARING MAN' DIARY 2022-1

徒歩き日誌 2022−1

1.熱海 MOA美術館

「大蒔絵展 漆と金の千年の物語」 伊豆山神社 伊豆山土石流災害の跡

2.三増合戦場跡

北条氏康 武田信玄 小田原城 三増峠の合戦

3.箱根〜山中城跡〜早雲寺〜山中城跡〜十国峠

保存整備記念館 石仏群と歴史館 道の駅箱根峠 芦ノ湖 山中城跡

畝堀・障子堀 岱崎出丸 早雲寺 北条早雲 北条氏綱 北条氏康 北条氏政

北条氏直 十国峠にて 源実朝の歌碑

熱海 MOA 美術館

2022年5月4日(水)みどりの日ゴールデンウイークで混雑は承知の上でかける。

MOA美術館では「大蒔絵展 漆と金の千年の物語」展を催しているが5月8日(日)まで。

最終日が近づくにつれますます混雑するので、今日来たしだい。

伊豆山神社前のバス停には、バスを待つ沢山の人。意外にも、若い人が多い。NHKの大河ドラマ「鎌倉殿の十三人」の影響かな? カチアリキは、2020年に来た。⇒伊豆山神社

昨年の平成3年7月3日の熱海市伊豆山土石流災害の跡を通る。

右側、上流側には黒い土嚢が並べられている。左側に赤い二階建てのビルがある。このビルあたり、災害時のTVのLIVE中継でずっと写していた。

この辺り復旧はまだ先の模様だ。

災害現場は、伊豆山神社とMOA美術館の間の谷だと分かった。災害発生時、TVのニュースでは伊豆山神社と伝えていたので、あの神社が崩壊してしまったと思った。

MOA美術館には、直近では北斎の「富嶽三十六景」を見に来た。

蒔絵展にも若い人が多い。

三増峠 の合戦。

三増合戦場の碑がある。

碑は、神奈川県愛甲郡愛川町三増1182−3にある。愛川町ホームページ。

ここ三増で戦国最大の山岳戦があった。ただし、史料が乏しく戦いの実像は明らかになっていない。そのため三増峠の合戦はあまり世に知られていない。

1569年(永禄12年)10月、相模の獅子北条氏康と甲斐の虎武田信玄の戦いである。名将同士の知恵比べでもあった。

信玄は相模に侵攻して、小田原城を包囲したが、氏康は籠城戦でしのいだ。信玄は攻略を諦め甲斐に引き上げる。その撤退途中の三増での北条と武田の戦いである。

北条氏照(氏康の三男・八王子城主)と北条氏邦(氏康の五男・鉢形城主)が北側から進軍し、武田軍より早く三増峠に到達していたのにもかかわらず、中津川を越えて半原台地に兵を引いた。その機に乗じて武田軍は有利な三増峠に旗印を立てた。

結果、武田が勝利して、甲斐に引き上げた。

なぜ氏照と氏邦が三増峠から半原に移動したのか、今もって謎である。

碑の背後の山は、志田峠と三増峠。

「三増合戦のあらまし」の説明板あり、合戦の経緯が分かる。

5月23日(月)箱根の精進池あたりは霧だ。保存整備記念館に寄りたかったのだが、10時開館とのことで断念。現在9時少し過ぎ。

昨日来てみたが、駐車場は一杯であきらめた。

保存整備記念館 表に「石仏群と歴史館」とある。

道の駅箱根峠にて。

山中城跡

静岡県三島市にある山城。

戦国時代末期の永禄年間(1560年代)に、小田原に本城をおいた後北条氏が築城した。上述の三増峠の合戦の北条氏康が支城として築城したものである。氏康は関東一円に幾つもの支城を設けて、そのネットワークを活用していた。

氏康は五人の北条家の当主の中でも、武将としても民政においても傑出した人物であったと伝えられている。

この城も天正18年(1590年)3月29日に小田原攻めの豊臣軍の総攻撃を受け落城した。

現在、400年前の遺構が復元され山中城跡公園として整備・保存されている。

畝堀・障子堀と呼ばれる空堀は北条の築城技術の特長とのことである。

堀は、本来はローム層(赤土)が露出しているのだが、形状を保つため芝生で覆ってある。緑が映えて、非常に美しい。

畝堀

障子堀

三の丸宗閑寺境内に城将松田康長、副将間宮康俊などの墓がある。隣には豊臣方の武将一柳直末の墓もある。

岱崎出丸

北条氏政は、秀吉の小田原攻めに備え急遽岱崎出丸の整備、増築を行ったが、四万の豊臣軍の攻撃を受け未完成のまま落城した。

岱崎出丸

岱崎出丸

早雲寺

5月24日(火)早雲寺へゆく。

何年か前、車で行ってみたが、寺の駐車場は満車で参拝を諦めた。

今日は、箱根湯本駅から歩く。

「健脚向き」は右とのことなので、左の郷土資料館経由にした。湯本富士屋ホテルわきの坂を歩き、箱根町役場横の急な階段を上がる。

徒歩はけっこう厳しい。十数分かかった。早雲寺の駐車場には一台の車もなし。

でも、今日は小田原で一杯やる予定なので徒歩でよろしい。

早雲寺

小田原城主北条氏の菩提寺。2代氏綱が初代早雲の遺言により1521年(大永元)に建立した臨済宗大徳寺派の名刹である。

1590年(天正18)の豊臣秀吉の小田原攻めで消失。1627年(寛永4)僧侶菊径により再興された。

本堂は閉まっている。

張り紙がある。「猿により堂内が荒らされる被害がでておりますので、大戸を閉めております。 早雲寺」

なお、駐車場側の庫裡の玄関には「御朱印は お受けしておりません。 早雲寺」と張り紙がある。

宗祇の句碑がある。

「世にふるも 更に時雨の 宿りかな」

宗祇の墓がある。正確には終焉の地に立てられた供養塔である。

宗祇はここ箱根で客死している。

北条五代の墓。寛文12年(1672)供養塔として建立したものである。

五代について早雲寺の解説文をお借りして、下記に記す。

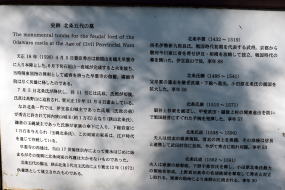

北条早雲 (1432~1519)

俗名伊勢新九郎長氏。戦国時代初期を代表する武将。京都から駿河今川家に身を寄せ伊豆・相模を攻略して独立、戦国時代の幕を開いた。伊豆韮山で没。享年88

北条氏綱 (1486~1541)

父早雲の遺志を継ぎ武蔵・下総へ進出。小田原北条氏の領国を拡大した。享年56

北条氏康 (1515~1571)

扇谷上杉を滅ぼし、甲斐武田・越後上杉の関東進出を防いで領国経営にすぐれた手腕を発揮した。享年57

北条氏政 (1538~1590)

夫人は信玄の娘黄梅院。信玄の西上を後援、その没後は信長と連携して武田討伐に加担。やがて秀吉に敗れ切腹。享年53

北条氏直 (1562~1591)

夫人は家康の娘督姫。下野宇都宮氏を降し、小田原北条氏最大の領地を形成。

上野真田真幸の名胡桃城を奪取して秀吉と対立して敗れる。家康の助命により高野山に流される。享年30

帰りは、来た道の反対方向の道(山門に向かって左の道)を下り、湯本橋を渡り国道16号線に出て湯本駅に至る。湯本駅から早雲寺にゆくのは、この経路は若干遠回りだが老人には楽かも。

湯本駅から小田原駅にでた。

小田原駅には火牛の計の北条早雲公の像がある。

北条氏は、現在でも小田原市民に愛されている。毎年5月には「小田原北條五代祭り」があり、城下町の壮大な時代絵巻武者パレードがある。

このお祭りもコロナ禍で2年ほど途絶えていたが、今年5月3日に名称を「北條五代 歴史と文化の祝典」とあらためて3年ぶりに開催された。

5月25日 再び山中城跡〜十国峠へ。

十国峠にて

今日は、風もなく穏やかな日である。展望台から姫の沢公園の方へ歩く。

天空のドッグランの先に、源実朝の歌碑がある。

「箱根路をわが越えくれば伊豆の海や沖の小島に波の寄る見ゆ」

静岡県のホームページ「ぶしのくに静岡県」から引用します。

「十国峠は、伊豆・駿河・遠江・甲斐・信濃・武蔵・上総・下総・安房・相模の十ケ国を見渡せることからその名が名付けられました。 峠の最高部には、源実朝が箱根権現・伊豆山権現・三嶋大社を参拝する「二所詣」の際に詠んだ歌の歌碑が建てられています。 「箱根路をわが越えくれば伊豆の海や沖の小島に波の寄る見ゆ」 この歌は実朝が22歳のときのものと言われており、沖の小島とは初島のことだろうと考えられています。『吾妻鏡』によれば、実朝22歳の建保2年(1214)は、正月と9月の2回伊豆山・箱根権現の二所詣が行われているとされている。」

実朝は和歌や蹴鞠や管弦に凝っていた。和歌をもっとも愛好していた。

だからといって実朝は決して無能な凡才ではなかった。

実朝はしばしば病魔に見舞われている。北条政子は、実朝の身に病魔や災異の及ぶのがこわく神仏詣でをしている。

政子は、1214年9月29日に実朝とともに伊豆山・箱根に参っている。

| MOA美術館3階入口 駐車場から初島を見る | ||

|

| 熱 海 港 | ||

|

蒔絵展にも若い人が多い。

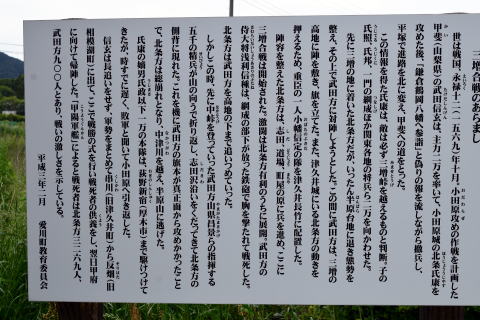

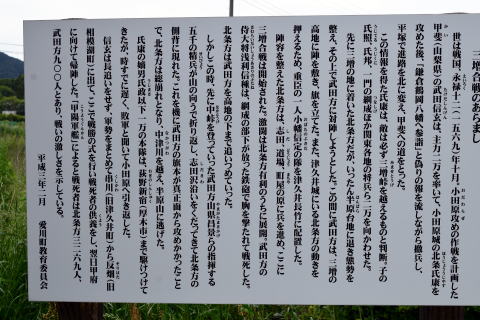

三増合戦場跡

2022年5月11日(水)三増合戦場の碑がある。

碑は、神奈川県愛甲郡愛川町三増1182−3にある。愛川町ホームページ。

ここ三増で戦国最大の山岳戦があった。ただし、史料が乏しく戦いの実像は明らかになっていない。そのため三増峠の合戦はあまり世に知られていない。

1569年(永禄12年)10月、相模の獅子北条氏康と甲斐の虎武田信玄の戦いである。名将同士の知恵比べでもあった。

信玄は相模に侵攻して、小田原城を包囲したが、氏康は籠城戦でしのいだ。信玄は攻略を諦め甲斐に引き上げる。その撤退途中の三増での北条と武田の戦いである。

北条氏照(氏康の三男・八王子城主)と北条氏邦(氏康の五男・鉢形城主)が北側から進軍し、武田軍より早く三増峠に到達していたのにもかかわらず、中津川を越えて半原台地に兵を引いた。その機に乗じて武田軍は有利な三増峠に旗印を立てた。

結果、武田が勝利して、甲斐に引き上げた。

なぜ氏照と氏邦が三増峠から半原に移動したのか、今もって謎である。

| 三増合戦場跡 | ||

|

碑の背後の山は、志田峠と三増峠。

「三増合戦のあらまし」の説明板あり、合戦の経緯が分かる。

三増合戦のあらまし

三増合戦の碑の横にある。箱根〜山中城跡〜早雲寺〜山中城跡〜十国峠

5月23日(月)箱根の精進池あたりは霧だ。保存整備記念館に寄りたかったのだが、10時開館とのことで断念。現在9時少し過ぎ。

昨日来てみたが、駐車場は一杯であきらめた。

保存整備記念館 表に「石仏群と歴史館」とある。

| 霧の中 霧が晴れた | ||

|

| 六道地蔵 精進池 | ||

|

道の駅箱根峠にて。

| 芦 ノ 湖 | ||

|

山中城跡

静岡県三島市にある山城。

戦国時代末期の永禄年間(1560年代)に、小田原に本城をおいた後北条氏が築城した。上述の三増峠の合戦の北条氏康が支城として築城したものである。氏康は関東一円に幾つもの支城を設けて、そのネットワークを活用していた。

氏康は五人の北条家の当主の中でも、武将としても民政においても傑出した人物であったと伝えられている。

この城も天正18年(1590年)3月29日に小田原攻めの豊臣軍の総攻撃を受け落城した。

現在、400年前の遺構が復元され山中城跡公園として整備・保存されている。

畝堀・障子堀と呼ばれる空堀は北条の築城技術の特長とのことである。

堀は、本来はローム層(赤土)が露出しているのだが、形状を保つため芝生で覆ってある。緑が映えて、非常に美しい。

|

畝堀

|

|

障子堀

|

| 天守台 本丸 | ||

|

| 本丸近くの堀は特に深い | ||

|

三の丸宗閑寺境内に城将松田康長、副将間宮康俊などの墓がある。隣には豊臣方の武将一柳直末の墓もある。

| 山中城将の墓 宗閑寺 | ||

|

北条氏政は、秀吉の小田原攻めに備え急遽岱崎出丸の整備、増築を行ったが、四万の豊臣軍の攻撃を受け未完成のまま落城した。

岱崎出丸

| 御馬場堀 一ノ堀 | ||

|

岱崎出丸

| すり鉢曲輪 | ||

|

早雲寺

5月24日(火)早雲寺へゆく。

何年か前、車で行ってみたが、寺の駐車場は満車で参拝を諦めた。

今日は、箱根湯本駅から歩く。

| あじさいばし(旧ほまればし) 橋を渡ると早雲寺への案内板がある | ||

|

「健脚向き」は右とのことなので、左の郷土資料館経由にした。湯本富士屋ホテルわきの坂を歩き、箱根町役場横の急な階段を上がる。

徒歩はけっこう厳しい。十数分かかった。早雲寺の駐車場には一台の車もなし。

でも、今日は小田原で一杯やる予定なので徒歩でよろしい。

早雲寺

小田原城主北条氏の菩提寺。2代氏綱が初代早雲の遺言により1521年(大永元)に建立した臨済宗大徳寺派の名刹である。

1590年(天正18)の豊臣秀吉の小田原攻めで消失。1627年(寛永4)僧侶菊径により再興された。

| 惣門(薬医門) 山 門 | ||

|

| 本 堂 宗祇の句碑 | ||

|

本堂は閉まっている。

張り紙がある。「猿により堂内が荒らされる被害がでておりますので、大戸を閉めております。 早雲寺」

なお、駐車場側の庫裡の玄関には「御朱印は お受けしておりません。 早雲寺」と張り紙がある。

宗祇の句碑がある。

「世にふるも 更に時雨の 宿りかな」

宗祇の墓がある。正確には終焉の地に立てられた供養塔である。

宗祇はここ箱根で客死している。

北条五代の墓。寛文12年(1672)供養塔として建立したものである。

| 北条五代の墓 「史跡 北条五代の墓」の解説 | ||

|

||

五代について早雲寺の解説文をお借りして、下記に記す。

北条早雲 (1432~1519)

俗名伊勢新九郎長氏。戦国時代初期を代表する武将。京都から駿河今川家に身を寄せ伊豆・相模を攻略して独立、戦国時代の幕を開いた。伊豆韮山で没。享年88

北条氏綱 (1486~1541)

父早雲の遺志を継ぎ武蔵・下総へ進出。小田原北条氏の領国を拡大した。享年56

北条氏康 (1515~1571)

扇谷上杉を滅ぼし、甲斐武田・越後上杉の関東進出を防いで領国経営にすぐれた手腕を発揮した。享年57

北条氏政 (1538~1590)

夫人は信玄の娘黄梅院。信玄の西上を後援、その没後は信長と連携して武田討伐に加担。やがて秀吉に敗れ切腹。享年53

北条氏直 (1562~1591)

夫人は家康の娘督姫。下野宇都宮氏を降し、小田原北条氏最大の領地を形成。

上野真田真幸の名胡桃城を奪取して秀吉と対立して敗れる。家康の助命により高野山に流される。享年30

帰りは、来た道の反対方向の道(山門に向かって左の道)を下り、湯本橋を渡り国道16号線に出て湯本駅に至る。湯本駅から早雲寺にゆくのは、この経路は若干遠回りだが老人には楽かも。

湯本駅から小田原駅にでた。

小田原駅には火牛の計の北条早雲公の像がある。

| 湯本駅前 「北条早雲公」の像 | ||

|

北条氏は、現在でも小田原市民に愛されている。毎年5月には「小田原北條五代祭り」があり、城下町の壮大な時代絵巻武者パレードがある。

このお祭りもコロナ禍で2年ほど途絶えていたが、今年5月3日に名称を「北條五代 歴史と文化の祝典」とあらためて3年ぶりに開催された。

5月25日 再び山中城跡〜十国峠へ。

十国峠にて

今日は、風もなく穏やかな日である。展望台から姫の沢公園の方へ歩く。

|

天空のドッグランの先に、源実朝の歌碑がある。

「箱根路をわが越えくれば伊豆の海や沖の小島に波の寄る見ゆ」

| 三代将軍 右大臣実朝の歌碑 | ||

|

静岡県のホームページ「ぶしのくに静岡県」から引用します。

「十国峠は、伊豆・駿河・遠江・甲斐・信濃・武蔵・上総・下総・安房・相模の十ケ国を見渡せることからその名が名付けられました。 峠の最高部には、源実朝が箱根権現・伊豆山権現・三嶋大社を参拝する「二所詣」の際に詠んだ歌の歌碑が建てられています。 「箱根路をわが越えくれば伊豆の海や沖の小島に波の寄る見ゆ」 この歌は実朝が22歳のときのものと言われており、沖の小島とは初島のことだろうと考えられています。『吾妻鏡』によれば、実朝22歳の建保2年(1214)は、正月と9月の2回伊豆山・箱根権現の二所詣が行われているとされている。」

実朝は和歌や蹴鞠や管弦に凝っていた。和歌をもっとも愛好していた。

だからといって実朝は決して無能な凡才ではなかった。

実朝はしばしば病魔に見舞われている。北条政子は、実朝の身に病魔や災異の及ぶのがこわく神仏詣でをしている。

政子は、1214年9月29日に実朝とともに伊豆山・箱根に参っている。