�J�`�A���L�@�������肫�@�k�����@kachiarik�@�J�`�A���Li�@�@

�k���������@2022-2A Wayfaring Man's Diary 2022-2

4�D�u�����v�̗��E�ɓ�������

�@�@�@�����@�����@�������@�^��@���ʂ��k����@�y���@��̉��@�s�������Z���@�@�^�[ �@�V���فE�[�ߋL�O�ف@�^�삪���ʂ��k����ƕ�炵���y����

�@�@���̉w�V��z���E�ɓ����a�̐X����@�ɓ��ߑ㕶�w�������@�������@�@�[�߁@

�@�@�؉�����@�R�{���]

5�D�����@

�@�@�o�R�d�ԂƎ��z�ԁ@�[��K���ٓV�@

�u�����v�̗��E�ɓ�������

2022�N6��5���i���j�@�ɓ��������ւ䂭�B����414���́A�͒ÁE���c���ʂւ̍s�����ʼn��x�����p�������A��ԁE�x�e����̂͏�@�̑�A���̉w�u�V��z���v��������������Ƃ͂���ēV��R詓��i���V��g���l���j�ł���B�������͂����ʉ߂��Ă����B

����@�䎛����ɂ䂭���ƂɂȂ�A�z���������͈̂����̎��`�����u�����v�̂��ƁB�������N���O�ɍ�i��ǂB����������͓������������B�����͒ʉ߂����Ɋ���Ă������Ǝv�����B

�u�����̗��v�̒n�}

�u�����v�O�ҁ@��̖͂`���̏����o���ł���B

�@���̍��A�ƌ����Ă��吳�l�A�ܔN�̂��ƂŁA���܂���l�\���N�O�̂��Ƃ����A�[���ɂȂ�ƁA���܂��đ��̎q�������͌��X�Ɂh�����A�����h�Ƌ��тȂ���A�Ƃ̑O�̊X�����������ɑ�������A�������ɑ������肵�Ȃ���A�[�ł̂������ߎn�߂���Ԃ�ȋ��ł������Ă���悤�ɕ��V���Ă��锒���������������̂�ǂ������ėV�B

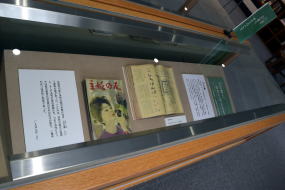

�����w�����x�i�V���ЁA1965�j�@�i�V���Е��Ɂj

�ߘa�S�N��97���肪�o�Ă���B

AMAZON�@�����̖{�@

��l���̍^��́A�܍̂Ƃ����痼�e�Ɨ���āA�]�c���C�V���̏��ł������u���ʂ��k����v�ƕ�炷�B�Z�܂��́A�ꉮ�̉��~�̗���ɂ���y���̓�K�ł���B

�߂��ɍ^��̖{�Ƃɓ�����h

����́A���̂悤�Ȋ��̂Ȃ��ł̏��w�Z��N������A���w�Z�N���̓ɌR��ł��镃�̔C�n�l���ֈڂ邽�߂ɁA�܂��A���w�Z�̂��߂ł������ē��͌��ƕʂ�邱�ƂɂȂ�܂ł̕���ł���B

�s�������Z���^�[

�ɓ��s������117�|2�@���ԏꂪ����B

�Z���^�[�͓��������w�Z�̒��ɂ���B

��������Ɓu���ʂ��k����ƍ^��̑��v������B

�^�삪�Ђ̏��}�Ɂh�����h�����������悤�Ƃ��Ă���

| �����̑� | ||

|

�Z���^�[�̓�K���V��}���قƈ����W�����ƂȂ��Ă���B�}���ق̎i���̕��Ɉē����Ă��������B�u�����v�W�̎����������B

| �@�@�@�@�@�@�@�@�s�������Z���^�[�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������@�̎ʐ^ | ||

|

�������@�́A�ɓ����a�̐X��قɈڒz����Ă����B

| �@�@�@�@�@�����̈����̏��ւ̍Č��@�@�@�@�@�@�@�@���ʂ��k����̑������������ | ||

|

| �@�@�@�@�@��w�̗F�ɘA�ڂ��Ă����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̉Ƃɂ��� | ||

|

�@�@�@�@1960�i���a35�j�N1�������w�̗F�Łu�����v�̘A�ڂ��n�܂����B

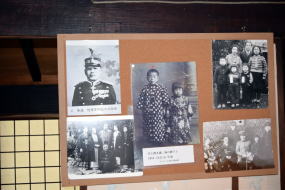

�ʐ^�E�F�u��̉Ɓv�ɂ��āB

�@�@�@�@��U�w�҂ŁA�����̊x���ɂ����鑫�������Y���A���̏�̉Ƃň炿�܂����B�@�@�@�@�����̌�G��������[�N�����K��Ă��܂��B

�����͈����̑c���B�i�����ł͕����j

��[�N���́A�������̓��{�قŁu�ɓ��̗x�q�v�����M�����B

�V���فE�[�ߋL�O��

�ɓ��s������176�|2�@���ԏꂪ����B

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����414�������ɓV���فE�[�ߋL�O�ق�����B | ||

|

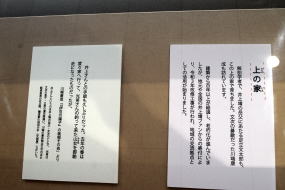

�[�ߋL�O�ق̏����E���̕��Ɂu��̉Ɓv�ֈē����Ă��������B�Ȃ܂��ǂ��ڈƂ����B

| ��@�́@�� | ||

|

�����J���āA�����������Ă����������B

���ւ����ƁA��K�́A��O������ԁA�����\���ԂƂȂ��Ă���B����ԂƏ\���Ԃ̊Ԃɉ��Ȃǂ̎d�肪�Ȃ��B

����̕����Łu��̉Ɓv�̐l�X�͐H����ۂ��Ă����B

�l�̏o����̑����Ƃɂ��ẮA�ӊO�ɂ������������B

�q���̖ڂŌ���Ƒ傫���������̂ł��낤�B

��K�̕����ɂ͎ʐ^�������Ă���B

| �Ƒ��̎ʐ^�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� | ||

|

�@�@�@�@�����́A����8�A���̐Îq�ƁB1915�i�吳4�j�N���B

��K�ֈē����Ă��������B

|

�K�i����肫�����Ƃ��덶�ɑ�������B�ڂ̑O�̓��H�͊g�����čL���Ȃ��Ă��邪�A�����͏����ȘH�n�ł������B�H�n������ŎG�݉�������A�^�삪�ł������ǂ������K�v�̉Ƃ��������B���͋n�ɂȂ��Ă���B�i�����p�̋n�j

���̎l�ҕӂ肪�^�삽���̗V�я�ł���B

�����Ɍ������K���ẲƂ̌��������ɁA�����ł͈�Ԓ�炵������������^��̉Ƃ̉��~���������B���~�̗���̓y���ɂ��ʂ��k����ƏZ��ł����B

| ��K�̕��� | ||

|

�\�c���̍Ȃ����Ȕk����́A���̓�K�ň�����u���̂悤�ɓ����ꏊ�ɍ������܂܂ŁA�Ђ�����Ɛ����Ă����B�����āA���̓�K�ł����Ȕk����͖S���Ȃ����B

���̕����Ŕx�a�̏f�ꂳ���q���×{���Ă����B�^��͓����z���ɂ����q�ƌ��t�����킵���B

���́u��̉Ɓv�͈ɓ��s�ŕۑ��E�Ǘ����Ă���炵���B

��̉Ƃ̑z�茚�z�N�́A����6�N(1873�N)�ŘV���������������߁A�ۑ����C�H�����s���A�ߘa3�N�x�Ɋ��������B

�]���āA���C��������́u��̉Ɓv�����w�����Ă������������ƂɂȂ�B

�ɓ��s�́u���������w�̋��\�z�v�ɂ́u��̉Ƃ̗����p�v������B

�^�삪���ʂ��k����ƕ�炵���y����

�[���@�^��͗V���Ǝ����̉Ƃ̕��֕����čs���B

�h�^��͂������������̋����ɉ������l�A�܌��̉ƁX����k��ė��閾���������Ɍ��Ȃ���A�����̉Ƃ̉��~�ɂ͂���A�ꉮ�̘e��ʂ��ė���̈�i�����Ȃ����Ƃ���Ɍ����Ă���y���ւƖ߂��čs���B�h

| �@�@�@�@�@�@���@�ꉮ�ւ̓����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̔� | ||

|

��̔w��̈�i�ƍ����ꏊ�ɓy���Ղ��������B

�y���Ղ͑ȉ~�`�̉Ԓd�炵���̍قƂȂ��Ă��邪�A�G�����������Ă���B

| �^��Ƃ��ʂ��k���������Ă����y���̐� | ||

|

�ꉮ�͏��a�̐X��قɈڒz������J����Ă���B

�u���ł��v�ƘV�l�����������Ă����B�����̕�����̒�̂������Ƃ̂��Ƃł���B���Ԗڂ̒킳�����R�炵���B

�����A�����Ƃ��̍�i�ɂ��Ęb���B���w�E��l�����w�Z�̂��ƁA�m�[�x���܌�₾�������ƂȂǁB�ߍ��̎Ⴂ�l�͈����ƈ��Ђ������������Ă��邱�ƁB���܁A�w�����x��ǂ�ł���B���X�B

�u�ɂ����炲�ē������Ă���̂ł��v�Ƃ����B�ȑO�́A�_�ސ쌧�̕��˂ɏZ��ł������A���݂͏�̉Ƃׂ̗ɏZ�����\���Ă���B

������炵���l���}���ɂ����B�u���ꂪ�A�����Ȃ�̖ł��v�Ǝw�����ė����������B

| �@�@�@�@�@�����Ȃ�̖@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�҂̈ē��� | ||

|

�Ăя�̉Ƃ̑O�̎l�҂ɏo�āA�V���فE�[�ߋL�O�ق̒��ԏ�ւނ����B

����414�����ցB�����搶����э������Ƃ�����@�̑�̓X���[���ē��̉w�V��z���ɓ����B

���̉w�V��z���E�ɓ����a�̐X���

���a�̐X��قɂ́A�ɓ��ߑ㕶�w�������@���L��A�ɓ��ɂ䂩��̕��w��120���̎�����W�����Ă���B

�^�삪���ʂ��k����̕�炵���y���̌����͌^�E���菑���y���Ԏ��}

�����̋L�������ɍČ��������́B

| �@�@�@�@�@�@�@�@��������炵���y���@�@�@�@�@�@�@�@�y���̊Ԏ��} | ||

|

||

�������@

�^��Ƃ��ʂ��k����̓y���̑O�ɂ������ꉮ�B�u�����v�̓����͑���ɑ݂��Ă����B

| �������@ | ||

|

||

�������@�ɂ��āA���̂悤�Ȑ��������������B

�@

���@�ɂ���

����23�N���z�i�ɓ��s������16�|2�j

�n���ґ]�c����㌉�i�V��14�N�R��15�����j��

��Ɩ�10�N�Ԃ�{���Ƃ����u���́v�ƕ�炵���B

�@���͎̂�t����Ō�w�A��ܓ�����`�����B

�����S�i����34�N1��11���j��́A���v�����Ă�

���߉Ƃ���݂��i��q�����o�����h�ɁA�J����t�A��{���A

�鎺�і�ǓV��o�����h�ɁA�����V���̔����A���j

�吳9�N1��20��64�ˎ��S�܂ŕꉮ�̗��ɂ�����

�y������̑q��2�K�Ɉڂ�Z�B

�@���a5�N�����̕����Y���ޖ���Z�������B

�@���a58�N3�����a�̐X�Ɉڒz

���z���ʐρF �@ 150.37�u�@(45.56��)

�@�@�@�P�K�F �@104.00�u

�@�@�@�Q�K :�@�@ 46.37�u

�����́A�����ł́u�ʂ��v�A��㌉�́u���C�T���v�ł���B

���̂͌��̏��ł������B���ۂɂ́u�����̔k����v�Ƃł��Ă�ł����̂ł͂Ȃ����B

���Ȃ���C�́A��i�ł́u���ȁv�ŏ�̉Ƃɕ�炵�Ă����B

�[�ߋL�O��

�ɓ��������łȂ��u�[�߁v���H�@

�u���v�Œm����؉������̋Y�ȁw�[�߁x�����邪�A����ƊW������̂��H�H

�ɓ��s���z�[���y�[�W�ł́A�h����Җ؉����̂䂩��̒n�Ɍ��Ă�ꂽ�[�ߋL�O�فB�h�Ƃ���B�؉������̒n�̉��قɓ��h���ėl�X�ȍ�i�����M���Ă����炵���B�������������D�R�{���]�̂䂩��̎������W�����Ă���炵���B

����͎��Ԃ̓s���œ��قł��Ȃ��������A���̋@��ɐ���W�������ϗ��������Ǝv���B

����

�Q�O�Q�Q�N�V��1���i���j�����ɂāB�o�R�d�ԂƎ��z�ԁB�[��K���ٓV���B��B

�o�R�d�Ԃ͒����̐X���p�ٕӂ�A�[��K���ٓV�͓��m��w�ɒ�Ԓ��̉���d�Ԃ̎ԑ�����B

|

|

�������ҏ��ł����B