カチアリキ かちありき 徒歩き kachiarik カチアリキi

文学・歴史散歩 2LITERATURE / HISTORY 2

江戸・東京

番町・麹町あたり (東京都千代田区)

江戸城半蔵門から西の四谷方面に向かって、新宿通り(麹町通り=甲州街道)が伸び、通りを挟んで北側が麹町一丁目、二丁目から三丁目、二番町、六番町があり、その背後の一番、三番、四番、五番町が九段から外堀に接する。番町については、安政再版東都番町大絵図では、御用地、空き地、善国寺立跡がある。その背後に近世初期以来の武家邸宅旗本屋敷が無秩序・無計画に連なっている。

ところで、絵図が幕末に流行し始めたのは、麹町十丁目の荒物屋近江屋五平が、番町の

案内を目的に、最初の武家住人名入りの『番町絵図』を便宜的に作ったということである。近江屋は四谷御門から入ってすぐの位置にあり、頻繁に番町の道案内を請われて、辟易したのであろう。「猟官請託地図の基」で、役宅に陳情したり、賄賂を届ける人達の道案内であった。番町は道・屋敷の所在がわかりにくいのが定評となっていた。

新宿通りの南側が平河町一丁目、麹町の四丁目から六丁目までゞ四谷駅に至る。

増補改正麹町永田町外桜田絵図では、麹町通りの両側は町屋が並ぶ。武家屋敷相手の高級商店街であった。

四丁目辺りの裏店には赤穂浪士が17人隠れ棲んでいた。平河町には、首切り浅衛門

(山田浅衛門)の屋敷もあった。

現紀尾井町は、紀伊殿御中屋鋪で、この屋鋪は赤プリから弁慶橋まで続く。紀伊殿の屋敷の裏の谷を挟んで井伊掃部頭の中屋鋪がある。谷間の清水谷は大久保利通が刺殺された地である。

鄙の生まれ育ちのカチアリキは、かっての一中~一高~帝大のエリートコースが、戦後は番町小学校~麹町中学~日比谷高校~東京大学になって、越境入学の激戦地区として地名を知る程度。

武家屋敷から明治政府官僚の屋敷街となり、今ではオフイスビルと高級マンションが立ち並ぶ気位の高い街。

この辺りは、東京見物の観光コースから無縁な街でよそ者を寄せ付けない。

番町・麹町の学校へ通うか、自営・会社勤めでもしなければ無縁の街。我ら凡俗には無縁の街。

ところがカチアリキは、たまたまこの辺りで禄を食むことになり、昼の休みにはよく散策したものです。

フカダ少年の番町・麹町

戦局悪化が決定的となった昭和十九年(1944)の正月、深田家は妙高の赤倉観光ホテルで三食本格的な洋食を食べ、スキーを楽しんでいた。フカダ少年はそのようなトテツモナク裕福な家のお坊ちゃまだ。フカダ少年は、麹町区一番町二十番地が生家で、戦火が激しくなり小田原に疎開するまで一番町で暮らしていた。

深田家の向かって右側の隣家がフォード日本支社の支社長宅、のちに沢田廉三氏一家が住んでいた。沢田氏の夫人美喜さん(戦後の「エリザベス・サンダース・ホーム」の創始者)は三菱総本家の岩崎久弥氏の長女。深田家とはご近所付き合いの仲。

フカダ少年は昭和十九年の四月に暁星小学校から暁星中学に入学します。

フカダ少年が学校から帰宅する際、大妻通りを上りきって右に折れ、角から二軒目、現在一番町マンションになっている家に辿り着く。

家に向って左側は伊勢の銀行オーナーの川喜多邸で、町内一番の邸宅。

お向かいは小磯首相の公邸で、以前は味の素の鈴木さんの分家でした。

暁星中学の軍事教練で半蔵門に向かって行軍し、帰路に暁星へ行進の途中、大妻講堂の前を過ぎ上り坂を上ってゆくと、向かい側の坂を下りてきた大妻の女学生の一団とぶつかり、睨み合いの状況になります。このとき両校の配属教官の間でもめ事がおこるのです。その際花岡喜代子を知り、家族ぐるみのお付き合いとなります。

戦火激しくなり、フカダ少年は小田原に疎開します。

二度とこの地に住むことはありませんでした。

戦後父親の破産で一時一家離散状態となります。

その後目黒に借家を見つけ、やっと一家でそこに移り住みます。玄関の三畳を入れて四間の家です。

桜吹雪く一番町。大学三年(昭和29年、1954)の春、花岡喜代子と大妻の講堂前での再会を約します。

晩春、フカダ少年は市ヶ谷駅に降り立ちます。会う時間には余裕があるので生家のあった麹町一番町を訪ねます。

市ヶ谷駅から一口坂を上り、右へ曲がって二七通り。東郷平八郎邸を左に見て、東郷坂を下った。行人坂を上る。左へ行き沢田廉三邸にさしかかる。一面の焼野原。

フカダ少年の家の正面の味の素鈴木邸は、ヴァチカン大使館の看板がかかっている。

少年の家の跡地はきれいに整地され「一番町マンション予定地」という木札がつきさしてある。

大妻通りを靖国神社の方向へ急坂を下りて行く。

大妻女学校の前で喜代子と再会します。「フカダ少年殿、お久しぶりであります」

直木賞作家の多感な少年時代の自伝小説から引用しました。

深田祐介著「歩調取れ、前へ!:フカダ少年の戦争と恋」(小学館、2007)

東郷坂

左側は東郷邸跡。下ると行人坂へ。

行人坂

行人坂上から東郷坂方向を見る。

行人坂を上り左へ。

沢田廉三邸にさしかかる。

ヴァチカン大使館

元味の素の鈴木邸

左:川喜多邸跡 右:深田邸跡

それぞれに高級マンションが建っている。

御厩谷坂

大妻の前の坂。坂を上ると靖国神社方向。「紫 の一本 」と番丁・糀町 死屍累々地獄谷

地獄谷(紫の一本 巻一 谷)

「糀町六丁目より二番丁へ行く谷を云う。むかしこの近所に倒れて死にたる者、また成敗に会いたる者を、この谷へ捨てしなり。骸骨みちみちたる故にいふ。・・・この地獄谷、今はその名を忌みて、樹木谷といふとかや。」

陶々斎、遺佚と二人善国寺へ夜談義を聞きに行きます。法話を聞いて、夜も更けての帰り、暗く雨が降る昔の人捨て場あたりで、女の化物に出会います。

家康が江戸に入る1590年以前には、この地帯には局沢川(つぼねがわ)が流れ、その谷が麹町台地に深く刻まれていました。イギリス大使館の北側から四谷方面に向かって坂を下り、低地に延びる一番町通りは、道路の湾曲が昔の谷筋の痕跡をなぞっています。(野口武彦「江戸の風格」より)

善国寺は火除け地とするため1792年に神楽坂に移転しました。(千代田区教育委員会は「1798年火事により移転」としている)

今神楽坂にある毘沙門さまのことです。寺が移転した後も善国寺谷と呼ばれ、坂の名称は善国寺坂です。

大正時代の初期もこの辺りは淋しい所であったらしく、永井荷風は「日和下駄」で「赤坂喰違いより麹町清水谷へ下る急な坂、また上二番町辺樹木谷へ下りる坂の如きは下弦の月鎌のごとく樹頭に懸る冬の夜、広大なるこの辺の屋敷屋敷の犬の遠吠え聞こゆる折なぞ市中とは思えぬほどのさびしさである。」と書いています。

今や善国寺坂・谷は様変わりしました。

善国寺坂

新宿通りから日テレ(右奥)方向を見る

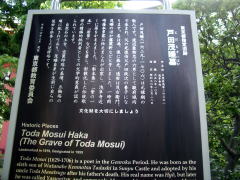

善国寺坂の案内標柱

日本テレビ通りの入り口右側にあり

坂の名前の由来が書いてある

善国寺谷から新宿通り方向を見る

⇐ 千代田区教育委員会は、「紫の一本」の地獄谷 ついてはには一言もふれていません。

戸田茂睡は、番町と麹町の坂と谷について「法眼坂」と「清水谷」をを紹介している。

法眼坂(紫の一本 巻一 坂)

「二番町より六番町へ登る坂なり。むかし斉藤法眼と云う人の屋敷、この坂の際にありつるゆゑに名とす。」

この坂は、千代田区一番町行人坂から南へ南下する坂で、法眼坂、八百屋坂ともいいます。

南法眼坂

坂上から麹町谷町方向を見る

坂の名の由来の説明

ここでは「紫の一本」を引用する清水谷(紫の一本 巻一 谷)

「糀丁(かうぢまち)の南、尾張中将綱誠卿(おわりちゅうじょうつなもときょう)の御屋敷の下より、井伊掃部頭(いいかもんのかみ)の中屋鋪の下の谷を云ふ。」

この谷から霊水が出たということで、清水谷と名付けたようです。戸田茂睡の時代は紀伊家の上屋敷の中でした。

大久保利通の哀悼碑が立っています。カチアリキの記憶では国会デモの前の集合場所でした。

清水谷公園については、次項の司馬遼太郎の「清水谷界隈」でもふれる。

赤坂喰違いの案内図

紀尾井坂を登り切った右手にある

赤坂喰違い

紀尾井坂方向を見る

紀尾井坂(下って清水谷)

荷風のいう急な坂(日和下駄)

清水谷公園

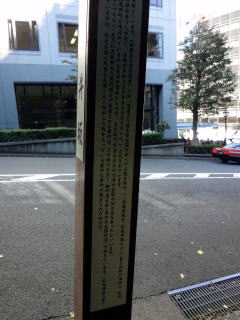

清水谷の由来を書く戸田茂睡の墓

茂睡の墓は、浅草の浅草寺境内にあります。2015年5月13日に撮りました。

戸田茂睡の墓

茂睡の墓は、浅草寺の境内にあります。司馬遼太郎の「清水谷界隈」 (『街道をゆく』 第33巻)

司馬は、「赤坂散歩 三」で清水谷界隈を歩く。書き出しはこうだ。”都心で水面(みなも)をみつけるのは、容易ではない。その点、弁慶堀の水は、目をやすめてくれる。首都高速4号線という高架道路に組みしかれながらも、紀尾井町あたりの景観にうるおいをあたえているのである。”

司馬遼太郎と須田剋太画伯たちは、地下鉄の赤坂見附駅あたりから弁慶橋を渡り、清水谷から紀尾井坂を上り赤坂喰違方向に歩いたらしい。1988~89の頃のこと。須田画伯の紀尾井坂と弁慶堀の挿絵には1989とある。

首都高速4号線の下

赤プリ跡地の方向を見る2013年12月撮影

クリスマスの赤プリ

2010年12月携帯で撮影。上の左の写真は弁慶橋のたもとで赤プリ(赤坂プリンスホテル=グランドプリンスホテル赤坂)方向を撮った。同ホテルは新築工事中で、そのために移動した旧館(旧李王家邸)が微かに見える。

右側の写真は最後のクリスマス。毎年末、窓の明かりでクリスマスツリーの形を照らし出すことで有名であった。

同ホテル本館は、老朽化のため2011年3月末日をもって営業を終了。4月から東日本大震災の被災者の避難所として提供されたが、その後2012年には解体された。

”弁慶橋の橋畔を降りると、ボート屋さんが店をひらいていた。日曜日の晴れた午後というのに、客の影がなかった。”

弁慶堀

ボート屋と釣り堀が見える。

堀の右側がホテルニューオータニ。

司馬は、四十代のおだやかな容貌のボート屋の主人と会話をす る。・・・江戸風で感じがいい。

”そばに、ホテルニューオータニがある。構内の緑地を弁慶堀が半円状にとりまいているから、このような水面はそのほうに生かされている。”

”道路をへだててむかいに清水谷公園という小さな公園がある。

むかし清水が湧いていたところから、そんな地名になったらしい。”

公園には江戸時代の上水道の石桝と木管が保存されている。司馬は、江戸の上水道について詳しく書く。

この章(赤坂界隈)を書く上での司馬の関心は、上水道と大久保利通であったらしい。

”清水谷公園は小規模ながら、樹陰が多く、それに湧水がつくる小堀の水もあり、石橋もかかっていて、水面をみることのすくない赤坂界隈では、貴重な空間といっていい。”

清水谷坂

坂上は麹町駅方向。正面は文藝春秋社ビル写真後ろは紀尾井坂

清水谷公園の小堀

池の背後はホテルニューオータニ読書をしている若者がいた

”薩摩出身の初代内務卿大久保利通(1830~78)が、明治十一年五月十四日の朝、この清水谷の樹々の陰に隠れていた石川県士族島田一郎ら六人の兇漢に要撃され、殺された。

四十九歳だった。その哀悼碑が、公園のなかにある。”

明治六年(1873)五月五日、皇居が失火で焼けた。火災後、皇居は仮に赤坂離宮(旧紀州藩邸)に移った。当時大久保の屋敷は霞が関にあった。

”大久保は出勤すべく馬車で自邸を出た。馬車の上で、彼は袱紗をひらいて書類を披閲していたが、やがて馬車が清水谷坂をくだりはじめた。くだりきった底が、紀尾井町の清水谷公園である。当時、清水谷は小さな叢林をなしていた。”

大久保利通哀悼碑

「まことに哀悼という文字にふさわしい」と司馬は書く

紀尾井坂の標柱の側面

大久保の遭難の地はここではない、とある須田画伯の絵には、紀尾井坂の標柱とその脇に司馬と案内人(朝日の記者?)が描いてある。標柱は「紀尾井坂 遭難之地」となっている。

現在、上の右の標柱写真の説明では、「大久保利通公の殺害された事件は、この坂でなく、麹町清水谷(清水谷公園付近)で起きています。『紀尾井坂の変』としているのは、灯火を持ち馬車を先導した人物がこの坂を上っている最中に事件が発生したためです。」と書いている。近年事実が判明して標柱を書き直したと見た。(ただし、須田画伯の書いた標柱と同じ位置だとしたらの話だが。)

私事、初めて赤坂喰違いから紀尾井坂を下り清水谷に行ったのは、オリンピックの前、ホテルニューオータニがオリンピックに間に合わせるための突貫工事をやっている頃であった。50年以上前の話。紀尾井坂はいまよりずっと狭く、井伊家の門が残っていたような記憶がある。あの門はどこにいったのだろうか。

カチアリキの番町・麹町

新宿通りのあるビルの4階位にMというレストランがありました。ワンコインでランチが摂れるという社員食堂風のレストランで、一人での昼食の時はよく通ったものです。2009年の6月のある日、食後の散策でこのビルの一階の裏口を抜け、麹町学園と麹町小学校の間の坂道を下ります。

下りきって左に曲がり谷筋を進み、日テレ通りの交差点を渡り左に折れて善国寺跡前の坂を上ります。

新宿通りを横断して、プリンス通りを赤坂見付の方向に歩いていました。すると、BビルとJビルの間の防犯カメラの上にとまっているカラスと目があってしまったのです。次の瞬間このカラス、カチアリキの頭を踏み台に「カアー」と一声あげて飛び去りました。このカラス、その昔屍累々の谷に棲息していた一族の末裔で「いらぬことを詮索するな!」と警告するため待ちぶせしていたのか?

プリンス通り

左:新宿通り 右:赤プリ方面

防犯カメラ

この上にカラスがとまっていた番町・麹町の参考文献:

浜田義一郎編『江戸切絵図』(東京堂、1974)

俵元昭『江戸の地図屋さん:販売競争の舞台裏』(吉川弘文館、2002)(歴史文化ライブラリー)

『江戸東京散歩:切絵図・現代図で歩く』(人文社、2002)(古地図ライブラリー別冊)

班目文雄『江戸東京街の履歴書:番町・九段・麹町あたり』(原書房、1989)

深田祐介『歩調取れ、前へ!:フカダ少年の戦争と恋』(小学館、2007)

戸田茂睡著;鈴木淳校注・訳『紫の一本』(『新編日本古典文学全集』第82巻(近世随想集)所収、小学館、2000)

野口武彦『江戸の風格』(日本経済新聞社、2009)

群ようこ『浮世道場』(講談社、2006)(講談社文庫)

横関英一『江戸の坂東京の坂(全)』(筑摩書房、2010)(ちくま学芸文庫)

永井荷風『日和下駄』(『荷風随筆集』(上)所収、岩波書店、1986)(岩波文庫)

司馬遼太郎『白河・会津のみち、赤坂散歩』(司馬遼太郎『街道をゆく』第33巻、朝日新聞社、1989)

新人物往来社編『司馬遼太郎全作品大事典』(新人物往来社、2010)

番外:

嵐山光三郎『おとこくらべ』(筑摩書房、2004)(ちくま文庫)

所収の「紫の一本」は、戸田茂睡とは無関係。ハーンと小泉節子の話。一本は「いっぽん」と読むのであろう。

この本は樋口一葉をはじめとする、明治の作家の文壇風雲録短編集です。

ショッピング・モールの F もご覧ください。 ここ