�J�`�A���L�@�������肫�@�k�����@kachiarik�@�J�`�A���Li�@�@

�k���������@2020-1A Wayfring Man's Diary

2020�N�̓k�����@����1�F�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����2�͂�����@��

1�D�������m�E���c���U��

�@�@���m�@�x�m�R�@�k�������E���Ƃ̕揊�@�K���̗�@���c����O�̊ۓy�ہ@

�@�@�K�c�����

2�D�ɓ������@�˓c�`�C�P���`�M�C

�@�@�˓c�̌�l���@�C�P���E���̉@�@�C�P���@���}�_�Ё@�j���@�|�т̏����ƕ����@

�@�@�Ƃ����̓��@�����Ƃ̕�@�\�O�m�̕�@�w���a�@�ɓ��R�_��

3�D�O�@�R����

�������m�E���c���U��

2020�N1��26���i���j�`27���i���j

26���B�ߘa2�N���߂Ẳ��s�B

�~�̔����͐Ⴊ�����̂ŁA�Ԃōs���͎̂~�߁A���c�}�Ə��c���w����o�X����p���ň��m�ΔȂ̏h�ցB���c���w�̐����A�k�𑁉_�̑��̑O�ŏh�̑��}�o�X�ɏ��B�o�X�̂Ȃ��́A�t�߂̋x�ɗ��s���A�����l�������B

�������{������͐�͂Ȃ����A�����V���ɓ���Ǝ���͐�B�^�]�肳��͐ᓹ������45���قǂŏh�ɓ����B�o�X�͍��E�ɗh��āA��Ԑ������B

�����͗m���B�����爰�m��������

����͗ǂ������B�Ƃ��ɘI�V���C�́B

���C�����X�g�����������̐l�ň�t���B

27���B

���B�x�m�R��������B

�o�X�ŏ��c���ɉ���B

���c���͐�͂Ȃ��B

�k�������E���Ƃ̕揊�ցB���c���ɂ͉��x�����Ă��邪�A�����͏��߂āB

�w�ɋ߂��̂����A�����ɖ����ĒT�����Ă��B

�L�b�G�g�ɂ��łڂ��ꂽ��k�����̕揊�̈�A�X���ɂ��邪�Ȃ�Ƃ��҂����C�z�B

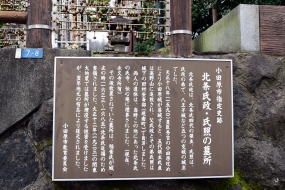

�u�k�������́A�k������4��B5��k�������̕��B1590�N�A�G�g�̏��c���U�߂����ď�̂̂��~���ؕ��B�q�����͉ƍN�̖��̌̂������ď����A����R�ɒǕ����ꂽ�B�v

�i�S�����j���猤�����c��ҁw���{�j�p��W�x�R��o�ŎЁj

�u�l�㎁���ƒ펁�Ɓi�����q���j�̕揊�B���Q�肷��ƍK���ȏo�������Ƃ����A�肢�����������A���[�߂�̂����킵�ƂȂ��Ă��܂��B�v

�i���c���s�ό��p���t���b�g�@�������I�s�j

���c����O�̊ۓy�ہA�K�c�����

���x�[�ʂ肩�珬�c���X�ǂ̉����獑��255���ɒʂ蔲����y�ہB

���a�����Ɍ��Ă�ꂽ���Ԗ≮�����j���[�A�������{�݂ŁA�ό��ē���܂������̂��x�ݏ��Ƃ��āA���p�ł���B

���������������ɂȂ�B

�ȑO�A�H���������X�̑O��ʂ�B����̓X���[�����B

����������c���̖��X�B����ܗ����X�{�X�ł͂R�x�قǐH�����������Ƃ�����B

���c���s�̒n�}

���c���U���͂����܂ŁB

���Îs�˓c�̌�l����

�C�P���ɔ��܂�\�肾�������A���łɂƎv���A���Îs�˓c�܂ł������̂����B

�Ă͉Ƒ��Řp���̌�l�C������ʼnj���A�H�Ɠ~�ɂ͓��������Ɖ��K����ݖ����������Ƃ�������������Ƃ���B�����͐��V�A�C�͐^�����B�������A�c�O�Ȃ���x�m�R�͎p���݂��Ă���Ȃ��B�t���̂������B

�u�ɓ������W�I�p�[�N�v�̃z�[���y�[�W�ɂ��ƁA��l���́u�ɓ��̂�������l���v�Łu���̂������̂悤�Ȍ�l���͏x�͘p�̊C���ɉ^�ꂽ�y�����A�p�̓���������ɑя�ɂ��܂��Ăł������{�i�����j�ƌĂ��n�`�ł��B�v�Ɛ�������B

�~�́A�₽�����������r�ԊC�̔ޕ��ɂ�������ƕx�m�R�������B

���N���O�̘b�B��̎ʐ^�̋��D�̌������݂̊ɂ́A�ԎK�т���j�D���݂����Ƃ����������A���͂Ȃ��B

���D�͉��ǂ������g��ŁA�ɓ������̐�[�ɂނ����B

�˓c���D���y���������قƏx�͘p�[�C�����ق͋x�فB

�u���̉w�����˓c�v�ň�x�݂��āA�C�P���ցB

�C�P���E���̉@

���̉@�i���o�@�j�́A����10�N�i791�N�j��18�̍O�@��t���C�s�����Ƃ���ƌ����Ă���B

�얀���́A1961�N�̑䕗�œ|�đb�̂ݎc���Ă������A2015�N�ɍČ������B

�[���̗��R���i�̒����C�P������ɂ�����B

�C�P�����B�h��SORA

2020�N4��6���i���j

�u��SORA����̂������ߎU���R�[�X�v�ƈɓ��s�ό�����C�P���x�����́u�C�P������}�b�v�v����ɁA�C�P��������B

�~�V�������E�O���[���K�C�h�E�W���|��[Michelin Green Guide Japon 2009]�ŏC�P������X�E�C�P���E�|�т̏��a�E�w���a��2���i�����j�ɕ]�����ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B

�C�P��

�O�@��t��C���哯2�N�i807�N�j�ɊJ����Ɠ`���Ù��B

�قɂ́A���{�Y���́u�C�P������v���������������ƂȂ�������̖ʂ�����B

���}�_��

�C�P���̓��ׂɂ���_�ЁB���͗����H����Z��ł����Ƃ����M���@�Ձi�M�\���̂����j������B

���͗��́u�H�`1193 �����̒�B���������ɋ`�o�Ƌ��Ɋ���B���ƖŖS��͋�B�o�c�ɓw�߂��B�̂������ɗe���ꂸ�A�ɓ����C�P���ɂ����ĈÎE���ꂽ�B�v�i�w���{��p��W�x�R��o�ŎЁj

�̂͏C�P���̒���l�ł������B�����ɂ͕v�w���̑�A�ɓ��ł͒��������q�̖� �⌧�w�蕶�����̈�ʊ~������B

����X�̒��S���𗬂��j��ɉ����V����������B

�j��

�|�т̏��a�ƕ���

�Ƃ����̓�

�Ƃ����̓��Ƃ́A����ɂ��ƁA�O�@��t���ƌËn �i����j�œ˂��Ɨ쓒���ł��Ƃ̂��ƁB

�����Ƃ̕�

�k�𐭎q�́A���q�ł����㏫�R���Ƃ����R�s�K�i�A�p�l�Ƃ��ďC�P���ɗH����B

���Ƃ́A�a�g�ł��邱�ƏR�f�E�V���ɂӂ���A�܂����R�Ƃ��Ă̍ނłȂ��Ƃ��Ē䔯�𖽂����m3�N�i1203�N�j9��29���ɏC�P���ɉ����B

���v���N�i1204�N�j7��18���Ɏ��S�B23�B�E�Q�����L�́B�k�����̒N�����A�ÎE�҂������������Ƃ̐�����B�w���Ǐ��x�ɂ͂��Ȃ�S���炵���E���ꂽ�悤�ɏ����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B�C�P���̏��X�̈ē����ɂ́A⦓��œ������ɈÎE���ꂽ�Ƃ���B

�\�O�m�̕�

���ƈÎE����6����A���Ƃ̉Ɛb��͖d������Ă����A�����ȑO�ɔ��o���ĎE���ꂽ13���̕�Ɠ`������B�Ɛb13���̖��O�͎c���Ă��Ȃ��B�S���I�ɂ���\�O�˂̈��Ƃ̐�������B

�c�N�̎O�㏫�R�����i���Ƃ̏\�ΔN���̒�j���Ă���嗬�h�ɂƂ��āA���Ƃ̑��݂͊댯�ł������B

�w���a

�k�𐭎q���䂪�q���Ƃ̖������F�茚���������́B�ɓ��ŌÂ̖ؑ����z�Ƃ�����B�w���Ƃ͌o�T���Ӗ����A�T�Ƃň��p���Ă����s������ ����ǂ��錾�t�B

�{���̎߉ޔ@�������͊�ؑ���ō���203�Z���`�A�������̂Ȃ��͂��̎߉ނ��E��ɘ@�̉Ԃ������Ă���̂������B

���y�s�������z�u�ȐS�`�S�v�Ƌ��ɁA�S�W�̗���������W��B���͕����E�����������ē`���邱�Ƃ��ł����A�S����S�֓`������̂ł���ӁB�i�d�q�L�����j

�C�P�����o�ĔM�C�ɂނ����B

�ɓ��R�_��

�����Ă͈ɓ���{�A�ɓ��匠���A���� �匠���Ə̂��ꂽ�B

�����ېV�̐_�������߂ɂ��ɓ��R�_�ЂƏ̂���B

�����Ɛ��q���[���M���Ă����B

�w��ȋ��x�ɗL���Ȑ��q�̌��t�Łu�Ö郒���q�A�[�J�����M�A�N�m�����v�ƈɓ��R�����ɋ��闊���̌��ɓ����������B

�ǂ����瓦�������B�R�ؔ�������̊ق��k�������̊ق��B��̐�������B

�����̉���ɂ͈����������̕��u�����Ɛ��q�̈ɓ��R�Q�w�v�ł́A�k�������̊قƂȂ��Ă���B

���q�̌��t�Ɂu�k��a���X���������J�j���ă������v�Ƃ���̂ŁA�����̊ق��������Ƃ̐��������炵���B

����ɂ��ẮA2018�N3���S���̓����ł�����Ƃӂꂽ�B�R�؊قƏ������B

�������A�x�m�R�̎ʐ^���B�肽���Ă���Ă������A��������Ƃ͎p�������Ă���Ȃ������B�����ɂ����͓̂�x�ځB

�����͋߂��̑�R�͗ǂ��������B

�O���Ƃ��ɂ͌��Ȃ������A����Ȓ��ӏ������������B�����炽����l�B�u����Ⴤ�o�C�I�v�Ǝv�����X�̑̂ŎR�����������B

26���B�ߘa2�N���߂Ẳ��s�B

�~�̔����͐Ⴊ�����̂ŁA�Ԃōs���͎̂~�߁A���c�}�Ə��c���w����o�X����p���ň��m�ΔȂ̏h�ցB���c���w�̐����A�k�𑁉_�̑��̑O�ŏh�̑��}�o�X�ɏ��B�o�X�̂Ȃ��́A�t�߂̋x�ɗ��s���A�����l�������B

�������{������͐�͂Ȃ����A�����V���ɓ���Ǝ���͐�B�^�]�肳��͐ᓹ������45���قǂŏh�ɓ����B�o�X�͍��E�ɗh��āA��Ԑ������B

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h�̑O��B�ӂ�͐� | ||

|

�����͗m���B�����爰�m��������

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@���������̈��m���B��B���x�V���D���ʉ߂��� | ||

|

����͗ǂ������B�Ƃ��ɘI�V���C�́B

���C�����X�g�����������̐l�ň�t���B

27���B

���B�x�m�R��������B

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�m�R�ƈ��m�̑Ί݂�]�������Y�ŎB�� | ||

|

�o�X�ŏ��c���ɉ���B

���c���͐�͂Ȃ��B

�k�������E���Ƃ̕揊�ցB���c���ɂ͉��x�����Ă��邪�A�����͏��߂āB

�w�ɋ߂��̂����A�����ɖ����ĒT�����Ă��B

�L�b�G�g�ɂ��łڂ��ꂽ��k�����̕揊�̈�A�X���ɂ��邪�Ȃ�Ƃ��҂����C�z�B

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�������E���Ƃ̕揊 | ||

|

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�揊�̐����E�K���̗� | ||

|

�u�k�������́A�k������4��B5��k�������̕��B1590�N�A�G�g�̏��c���U�߂����ď�̂̂��~���ؕ��B�q�����͉ƍN�̖��̌̂������ď����A����R�ɒǕ����ꂽ�B�v

�i�S�����j���猤�����c��ҁw���{�j�p��W�x�R��o�ŎЁj

�u�l�㎁���ƒ펁�Ɓi�����q���j�̕揊�B���Q�肷��ƍK���ȏo�������Ƃ����A�肢�����������A���[�߂�̂����킵�ƂȂ��Ă��܂��B�v

�i���c���s�ό��p���t���b�g�@�������I�s�j

���c����O�̊ۓy�ہA�K�c�����

���x�[�ʂ肩�珬�c���X�ǂ̉����獑��255���ɒʂ蔲����y�ہB

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@���x�[�ʂ葤�ɂ���K�c��ՋI�O��ƈē��� | ||

|

| �@�@�@�@�@�@�@���x�[�ʂ肩��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����255�������� | ||

|

���a�����Ɍ��Ă�ꂽ���Ԗ≮�����j���[�A�������{�݂ŁA�ό��ē���܂������̂��x�ݏ��Ƃ��āA���p�ł���B

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���c���h�Ȃ�킢�𗬊� | ||

|

�ȑO�A�H���������X�̑O��ʂ�B����̓X���[�����B

| �@�@�@grill KONOMI�i�̎��j�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ܗ����X�{�X | ||

|

����������c���̖��X�B����ܗ����X�{�X�ł͂R�x�قǐH�����������Ƃ�����B

���c���s�̒n�}

���c���U���͂����܂ŁB

�ɓ������@�˓c�`�C�P���`�M�C

2020�N4��5���i���j�ɓ��������ɓ������Îs�˓c�̌�l����

�C�P���ɔ��܂�\�肾�������A���łɂƎv���A���Îs�˓c�܂ł������̂����B

�Ă͉Ƒ��Řp���̌�l�C������ʼnj���A�H�Ɠ~�ɂ͓��������Ɖ��K����ݖ����������Ƃ�������������Ƃ���B�����͐��V�A�C�͐^�����B�������A�c�O�Ȃ���x�m�R�͎p���݂��Ă���Ȃ��B�t���̂������B

�u�ɓ������W�I�p�[�N�v�̃z�[���y�[�W�ɂ��ƁA��l���́u�ɓ��̂�������l���v�Łu���̂������̂悤�Ȍ�l���͏x�͘p�̊C���ɉ^�ꂽ�y�����A�p�̓���������ɑя�ɂ��܂��Ăł������{�i�����j�ƌĂ��n�`�ł��B�v�Ɛ�������B

| �@�˓c��l�� �p�̓�����t�߂ŎB�e |

||

| �Ί݂̖��̊�͈�c�ΎR�̗n��@�@�@�@�@�@�@�@�@�˓c���`���狙�D����Ăɏo�� | ||

|

�~�́A�₽�����������r�ԊC�̔ޕ��ɂ�������ƕx�m�R�������B

���N���O�̘b�B��̎ʐ^�̋��D�̌������݂̊ɂ́A�ԎK�т���j�D���݂����Ƃ����������A���͂Ȃ��B

| �@�@�@�@�@�ɓ������̓˒[�����̋����ڎw���H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�˓c���D���y���������فE�x�͘p�[�C������ | ||

|

���D�͉��ǂ������g��ŁA�ɓ������̐�[�ɂނ����B

�˓c���D���y���������قƏx�͘p�[�C�����ق͋x�فB

�u���̉w�����˓c�v�ň�x�݂��āA�C�P���ցB

�C�P���E���̉@

���̉@�i���o�@�j�́A����10�N�i791�N�j��18�̍O�@��t���C�s�����Ƃ���ƌ����Ă���B

| �C�P���E���̉@ | ||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̉@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ƉE�͌얀�� | ||

|

�얀���́A1961�N�̑䕗�œ|�đb�̂ݎc���Ă������A2015�N�ɍČ������B

�[���̗��R���i�̒����C�P������ɂ�����B

�C�P�����B�h��SORA

2020�N4��6���i���j

�u��SORA����̂������ߎU���R�[�X�v�ƈɓ��s�ό�����C�P���x�����́u�C�P������}�b�v�v����ɁA�C�P��������B

�~�V�������E�O���[���K�C�h�E�W���|��[Michelin Green Guide Japon 2009]�ŏC�P������X�E�C�P���E�|�т̏��a�E�w���a��2���i�����j�ɕ]�����ꂽ�Ƃ̂��Ƃł��B

�C�P��

�O�@��t��C���哯2�N�i807�N�j�ɊJ����Ɠ`���Ù��B

| �C�P�� | ||

|

| �@�@�@�@�@�C�P���̋����ɂ� | ||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�P���̝G�z�@�@�@�@�@�@�@�@�R��̌������̎R�͎R�������J | ||

|

���}�_��

�C�P���̓��ׂɂ���_�ЁB���͗����H����Z��ł����Ƃ����M���@�Ձi�M�\���̂����j������B

���͗��́u�H�`1193 �����̒�B���������ɋ`�o�Ƌ��Ɋ���B���ƖŖS��͋�B�o�c�ɓw�߂��B�̂������ɗe���ꂸ�A�ɓ����C�P���ɂ����ĈÎE���ꂽ�B�v�i�w���{��p��W�x�R��o�ŎЁj

�̂͏C�P���̒���l�ł������B�����ɂ͕v�w���̑�A�ɓ��ł͒�����

| ���}�_�� | ||

|

����X�̒��S���𗬂��j��ɉ����V����������B

�j��

| �j�@�� | |||

|

|||

�|�т̏��a�ƕ���

| �@�@�@�@�@�@�@�|�т̏��a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� | |||

|

�Ƃ����̓�

| �Ƃ����̓� | |||

|

�Ƃ����̓��Ƃ́A����ɂ��ƁA�O�@��t��

| �C�P������X�𗬂��j�� | |||

|

|||

�����Ƃ̕�

�k�𐭎q�́A���q�ł����㏫�R���Ƃ����R�s�K�i�A�p�l�Ƃ��ďC�P���ɗH����B

���Ƃ́A�a�g�ł��邱�ƏR�f�E�V���ɂӂ���A�܂����R�Ƃ��Ă̍ނłȂ��Ƃ��Ē䔯�𖽂����m3�N�i1203�N�j9��29���ɏC�P���ɉ����B

���v���N�i1204�N�j7��18���Ɏ��S�B23�B�E�Q�����L�́B�k�����̒N�����A�ÎE�҂������������Ƃ̐�����B�w���Ǐ��x�ɂ͂��Ȃ�S���炵���E���ꂽ�悤�ɏ����Ă���Ƃ̂��Ƃł���B�C�P���̏��X�̈ē����ɂ́A⦓��œ������ɈÎE���ꂽ�Ƃ���B

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ƃ̕� | |||

|

|||

��͂��̗����ɂ���2��̏����ȌܗΓ��ł���B |

�\�O�m�̕�

| �\�O�m�̕� | |||

|

���ƈÎE����6����A���Ƃ̉Ɛb��͖d������Ă����A�����ȑO�ɔ��o���ĎE���ꂽ13���̕�Ɠ`������B�Ɛb13���̖��O�͎c���Ă��Ȃ��B�S���I�ɂ���\�O�˂̈��Ƃ̐�������B

�c�N�̎O�㏫�R�����i���Ƃ̏\�ΔN���̒�j���Ă���嗬�h�ɂƂ��āA���Ƃ̑��݂͊댯�ł������B

�w���a

�k�𐭎q���䂪�q���Ƃ̖������F�茚���������́B�ɓ��ŌÂ̖ؑ����z�Ƃ�����B�w���Ƃ͌o�T���Ӗ����A�T�Ƃň��p���Ă���

�{���̎߉ޔ@�������͊�ؑ���ō���203�Z���`�A�������̂Ȃ��͂��̎߉ނ��E��ɘ@�̉Ԃ������Ă���̂������B

���y�s�������z�u�ȐS�`�S�v�Ƌ��ɁA�S�W�̗���������W��B���͕����E�����������ē`���邱�Ƃ��ł����A�S����S�֓`������̂ł���ӁB�i�d�q�L�����j

| �w���a | |||

|

�C�P�����o�ĔM�C�ɂނ����B

�ɓ��R�_��

�����Ă͈ɓ���{�A�ɓ��匠���A

�����ېV�̐_�������߂ɂ��ɓ��R�_�ЂƏ̂���B

�����Ɛ��q���[���M���Ă����B

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�������瑊�͓��]�ށ@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɓ��R�_�� | |||

|

| �@�@�@�@�ɓ��R�_�ЂƂ�������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����E���q���|���� | |||

|

�w��ȋ��x�ɗL���Ȑ��q�̌��t�Łu�Ö郒���q�A�[�J�����M�A�N�m�����v�ƈɓ��R�����ɋ��闊���̌��ɓ����������B

�ǂ����瓦�������B�R�ؔ�������̊ق��k�������̊ق��B��̐�������B

�����̉���ɂ͈����������̕��u�����Ɛ��q�̈ɓ��R�Q�w�v�ł́A�k�������̊قƂȂ��Ă���B

���q�̌��t�Ɂu�k��a���X���������J�j���ă������v�Ƃ���̂ŁA�����̊ق��������Ƃ̐��������炵���B

����ɂ��ẮA2018�N3���S���̓����ł�����Ƃӂꂽ�B�R�؊قƏ������B

�O�@�R����

2020�N6��9���B�O�@�R�����ցB�_�ސ쌧�`��s�ɂ���A�`��s���w�̕x�m�R�̃r���[�|�C���g�ł���B�������A�x�m�R�̎ʐ^���B�肽���Ă���Ă������A��������Ƃ͎p�������Ă���Ȃ������B�����ɂ����͓̂�x�ځB

�����͋߂��̑�R�͗ǂ��������B

| �@�@�@�����ɕx�m�R��������H�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�߂��̑�R | |||

|

�O���Ƃ��ɂ͌��Ȃ������A����Ȓ��ӏ������������B�����炽����l�B�u����Ⴤ�o�C�I�v�Ǝv�����X�̑̂ŎR�����������B

| �F�o�v���� | |||

|