カチアリキ かちありき 徒歩き kachiarik カチアリキi

徒歩き日誌 2019-2A WAYFARING MAN'S DIARY

2019年の徒歩き日誌: その2

8.福島県〜宮城県〜茨城県 −1

白河関跡 奥州三古関 能因法師 源義家 松尾芭蕉 河合曾良 松平定信 棚倉町

馬場都々古和神社 八槻都々古別神社 石川町 石都々古和気神社

二本松市 二本松城 大隣寺 智恵子の生家 高村光太郎 観世寺 安達ヶ原の鬼婆 黒塚 白石市 白石城

2019年6月30日(日)雨

福島県 白河関跡へ

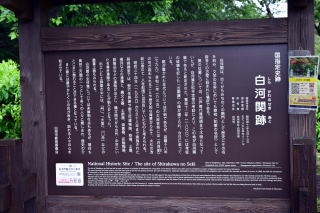

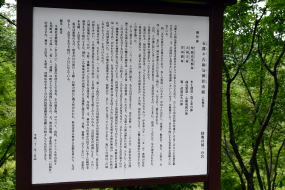

古代の奥州三古関の一つ。奈良時代から平安時代頃の国境の関所で、律令制の衰退とともにその機能を失った。

奥州三古関とは、勿来関 (福島県)、白河関(福島県)と念珠ヶ関 ・鼠ヶ関(山形県)である。

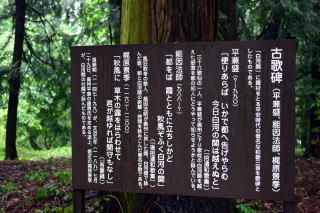

能因法師(988~)の奥州行脚で「都をば 霞とともにたちしかど 秋風ぞ吹く白河の関」と詠んだ。

その白河関が、何処であったのかよくわかっていない。謎である。

「おくのほそ道」の松尾芭蕉(1644~1694)も随伴者河合曾良(1649~1710)も迷ったであろう。すっきりと関跡を通りたかった芭蕉は機嫌を損ねた様子である。関跡について何も触れていない。

「厄介なことがある。名だたる白河の関の跡が二ヵ所あって、そのどちらがそうであるか、わかりにくいのである。」(司馬遼太郎『奥州白河・会津のみち』)

と『街道をゆく』に書いている。

司馬遼太郎は、まずは玉津神社へゆく。

そして、つぎにゆく旗宿 にあるのが、その古関跡らしい。

白河神社がある。

カチアリキは、雨の中、駐車場に車をとめる。道路をはさんで向かい側に白河神社の社務所がある。神社の旗竿がたち、芭蕉の句碑がある。

上の句はおそらく須賀川にて詠んだものであろう。

松尾芭蕉は『おくのほそ道』に「白河の関にかかりて旅心さだまりぬ」とあるが、関跡について書いていないし、俳句もつくっていない。ただ曾良がつくった句「卯の花を かざしに 関の晴れ着かな」だけをのせている。

司馬はいう「まことに投げやりな感じがする」と。

それもそのはず、芭蕉がきたとき、この小山は草木が生い茂り、土塁や遺構は土砂で埋まり、先人が詠んだ古関の面影はなかった。古関か否か分からなかった。とカチアリキは考える。それで水鶏の句ができたのではないか?

白河の関跡はどこにあったか。白河藩主松平定信(1758~1829)の考証によりここが関跡だと断定した。

詳しくは白河市教育委員会のホームページがある。⇒

源義家(1039~1106) 平安後期の武将。八幡太郎と号す。武勇に勝れ、和歌も巧みであった。陸奥守兼鎮守府将軍となり、東国に源氏勢力の根拠を固めた。

源義家が勿来関で詠んだ和歌がある。⇒

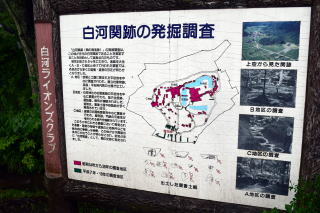

上の右の写真は「白河関跡の発掘調査」である。

昭和34年から5ヶ年に渡る発掘調査の結果、遺構・遺物の存在が明らかになり、白河関跡にかなうものとされ、昭和41年に国の史跡に指定された。

白河藩主松平定信の判断は、間違いでなかったことになる。

福島県 棚倉町

馬場都々古別神社(ばばつつこわけじんじゃ)(陸奥一ノ宮)

棚倉町大字棚倉馬場39

都々古別三神社の一社で、江戸時代頃には「近津三社 」(馬場都々古別神社・八槻都々古別神社・下野宮近津神社)と総称された”上の宮”にあたる。

(タウンガイド たなぐら)

八槻都々古別神社(やつきつつこわけじんじゃ)

棚倉町大字大宮224

都々古別三社の一社で、「近津三社」の”中の宮”にあたる。

ところで、”下の宮近津神社”は茨城県大子町下野宮1626にある。

福島県 石川町

石都々古和気神社(いわつつこわけじんじゃ)

石川町下泉296

「延喜式神明帳」に記される古社である。陸奥国の一之宮にも数えられ、古くから地域振興の柱となった。

狛犬

この狛犬は、名工小林和平(1881~1966)の作。

石工の技術は、信州高遠藩で生まれ脱藩し、この地に定住した小松利平による。その技術を小松虎吉が受け継ぎ、小林和平はその弟子であった。信州高遠石工はこちら⇒

参道にはさまざまな巨石がある。

今日の泊まりは岳温泉。

7月1日(月)

朝、宿のベランダから山の写真を撮る。安達太良山が見えるはずだが、どれが安達太良だか分からない。

スモークツリーは、初めて見た。ホテルの人が教えてくれた。

二十数年前、五月の連休に二本松市にきたことがある。

二本松城(霞ヶ城) 国指定史跡

藩主丹羽光重公が築城。1868年の戊辰戦争で多くの建物が焼失。この戦争で「二本松少年隊」が動員された。会津の白虎隊とおなじような運命をたどる。

「霞ヶ城」は、桜がさくと城全体が霞につつまれたような景観を見せるからだという。

二本松観光連盟のホームページが詳しい。⇒

大隣寺

大隣寺のホームページがある。⇒

藩主丹羽公の菩提所であり二本松少年隊士の墓がある。二本松少年隊については、大隣寺のホームページに詳しい。

智恵子の生家

高村光太郎の「智恵子抄」の”東京には空がないといふ・・・” で記憶に残る智恵子の生家にきた。「安達太良山」を知ったのはも光太郎の「阿多多羅山」である。

二十数年まえと比べると、すごい様変わりである。当時は、道路側に智恵子の生家を示す碑があるものの、表はガラス戸・ガラス窓で、全て締め切ってあり古びた空き家の雰囲気であった。当時はたぶん空き家であったのではないか。

今は、真新しく出入り口も窓も格子戸・格子窓に変わっていた。家の中も改装したらしい。

観世寺

二本松市安達ヶ原にある。といえば、あの有名な「安達ヶ原の鬼婆」伝説である。

鬼婆は宿を求めた旅人を殺し、生血を吸い、肉を食らったという。

歌舞伎や謡曲でも有名な、奥州安達原「黒塚」がある。

ここも二度目。だいぶ様子がかわっていた。

境内には様々石がある。

黒塚

鬼婆を埋めた塚を「黒塚」という。

観世寺から少し歩いた阿武隈川の東側にある。

「みちのくの 安達ヶ原の黒塚に 鬼こもれりと 聞くはまことか」 平 兼盛

白石市へ向かう。

白石城

伊達の重臣片倉氏の城。江戸初期元和元年(1615)、幕府の大名統制政策として「一国一条の令」が出された。仙台藩は仙台城と白石城の二城が許された。

今宵の宿は、奥州秋保温泉

2019−1 / 2019−2 / 2019−3 / 2019−4

徒歩き日誌索引のページ

白河関跡 奥州三古関 能因法師 源義家 松尾芭蕉 河合曾良 松平定信 棚倉町

馬場都々古和神社 八槻都々古別神社 石川町 石都々古和気神社

二本松市 二本松城 大隣寺 智恵子の生家 高村光太郎 観世寺 安達ヶ原の鬼婆 黒塚 白石市 白石城

福島県〜宮城県〜茨城県 -1

2019年6月30日(日)雨

福島県 白河関跡へ

古代の奥州三古関の一つ。奈良時代から平安時代頃の国境の関所で、律令制の衰退とともにその機能を失った。

奥州三古関とは、

能因法師(988~)の奥州行脚で「都をば 霞とともにたちしかど 秋風ぞ吹く白河の関」と詠んだ。

その白河関が、何処であったのかよくわかっていない。謎である。

「おくのほそ道」の松尾芭蕉(1644~1694)も随伴者河合曾良(1649~1710)も迷ったであろう。すっきりと関跡を通りたかった芭蕉は機嫌を損ねた様子である。関跡について何も触れていない。

「厄介なことがある。名だたる白河の関の跡が二ヵ所あって、そのどちらがそうであるか、わかりにくいのである。」(司馬遼太郎『奥州白河・会津のみち』)

と『街道をゆく』に書いている。

司馬遼太郎は、まずは玉津神社へゆく。

そして、つぎにゆく

白河神社がある。

カチアリキは、雨の中、駐車場に車をとめる。道路をはさんで向かい側に白河神社の社務所がある。神社の旗竿がたち、芭蕉の句碑がある。

| 白河神社の社務所 | ||

| 社 務 所 芭蕉の句碑 | ||

|

||

上の句はおそらく須賀川にて詠んだものであろう。

松尾芭蕉は『おくのほそ道』に「白河の関にかかりて旅心さだまりぬ」とあるが、関跡について書いていないし、俳句もつくっていない。ただ曾良がつくった句「卯の花を かざしに 関の晴れ着かな」だけをのせている。

司馬はいう「まことに投げやりな感じがする」と。

それもそのはず、芭蕉がきたとき、この小山は草木が生い茂り、土塁や遺構は土砂で埋まり、先人が詠んだ古関の面影はなかった。古関か否か分からなかった。とカチアリキは考える。それで水鶏の句ができたのではないか?

白河の関跡はどこにあったか。白河藩主松平定信(1758~1829)の考証によりここが関跡だと断定した。

詳しくは白河市教育委員会のホームページがある。⇒

| 白 河 関 跡 | ||

| 「白河関跡」の解説 白河市教育委員会 史跡白河関跡 | ||

|

| 細く長い石段をのぼると白河神社 松平定信の古関蹟の碑 | ||

|

||

| 古関蹟の碑(左) 幌掛の楓(右) 古 歌 碑 | ||

|

||

源義家(1039~1106) 平安後期の武将。八幡太郎と号す。武勇に勝れ、和歌も巧みであった。陸奥守兼鎮守府将軍となり、東国に源氏勢力の根拠を固めた。

源義家が勿来関で詠んだ和歌がある。⇒

| 遺 構 | ||

| 空堀跡 | ||

|

| 遺構 土塁跡 従二位の杉 | ||

|

| 旗立ての杉 白河関跡の発掘調査 | ||

|

||

上の右の写真は「白河関跡の発掘調査」である。

昭和34年から5ヶ年に渡る発掘調査の結果、遺構・遺物の存在が明らかになり、白河関跡にかなうものとされ、昭和41年に国の史跡に指定された。

白河藩主松平定信の判断は、間違いでなかったことになる。

福島県 棚倉町

馬場都々古別神社(ばばつつこわけじんじゃ)(陸奥一ノ宮)

棚倉町大字棚倉馬場39

都々古別三神社の一社で、江戸時代頃には「

(タウンガイド たなぐら)

| 馬場都々古別神社 | ||

|

八槻都々古別神社(やつきつつこわけじんじゃ)

棚倉町大字大宮224

都々古別三社の一社で、「近津三社」の”中の宮”にあたる。

| 八槻都々古別神社 | ||

|

ところで、”下の宮近津神社”は茨城県大子町下野宮1626にある。

福島県 石川町

石都々古和気神社(いわつつこわけじんじゃ)

石川町下泉296

「延喜式神明帳」に記される古社である。陸奥国の一之宮にも数えられ、古くから地域振興の柱となった。

| 鳥 居 長い石段 | ||

|

||

狛犬

| 飛翔親子獅子 | ||

|

||

この狛犬は、名工小林和平(1881~1966)の作。

石工の技術は、信州高遠藩で生まれ脱藩し、この地に定住した小松利平による。その技術を小松虎吉が受け継ぎ、小林和平はその弟子であった。信州高遠石工はこちら⇒

参道にはさまざまな巨石がある。

|

|

| 社 殿 | ||

|

今日の泊まりは岳温泉。

7月1日(月)

朝、宿のベランダから山の写真を撮る。安達太良山が見えるはずだが、どれが安達太良だか分からない。

スモークツリーは、初めて見た。ホテルの人が教えてくれた。

| 朝 ホテルにて ホテル前のスモークツリー(煙の木) | ||

|

二十数年前、五月の連休に二本松市にきたことがある。

二本松城(霞ヶ城) 国指定史跡

藩主丹羽光重公が築城。1868年の戊辰戦争で多くの建物が焼失。この戦争で「二本松少年隊」が動員された。会津の白虎隊とおなじような運命をたどる。

「霞ヶ城」は、桜がさくと城全体が霞につつまれたような景観を見せるからだという。

二本松観光連盟のホームページが詳しい。⇒

| 箕輪門と二本松少年隊群像(右下) | ||

|

| 箕輪門 洗心亭 | ||

|

| 洗心亭を近くで 笠松 | ||

| 茶室(江戸時代建造の城内唯一の建物) 赤松の巨木。樹齢300年をこえる。 | ||

|

| 丹羽神社 安達太良山 | ||

|

| 搦手門跡 本丸跡 | ||

|

大隣寺

大隣寺のホームページがある。⇒

| 大 隣 寺 | ||

| 寺院への階段脇にある碑 二本松少年隊の墓 | ||

|

藩主丹羽公の菩提所であり二本松少年隊士の墓がある。二本松少年隊については、大隣寺のホームページに詳しい。

智恵子の生家

高村光太郎の「智恵子抄」の”東京には空がないといふ・・・” で記憶に残る智恵子の生家にきた。「安達太良山」を知ったのはも光太郎の「阿多多羅山」である。

二十数年まえと比べると、すごい様変わりである。当時は、道路側に智恵子の生家を示す碑があるものの、表はガラス戸・ガラス窓で、全て締め切ってあり古びた空き家の雰囲気であった。当時はたぶん空き家であったのではないか。

今は、真新しく出入り口も窓も格子戸・格子窓に変わっていた。家の中も改装したらしい。

| 智恵子の生家 | ||

|

|

二本松市安達ヶ原にある。といえば、あの有名な「安達ヶ原の鬼婆」伝説である。

鬼婆は宿を求めた旅人を殺し、生血を吸い、肉を食らったという。

歌舞伎や謡曲でも有名な、奥州安達原「黒塚」がある。

ここも二度目。だいぶ様子がかわっていた。

| 天台宗 真弓山 観世寺 | ||

|

||

| 鬼婆が棲んだ岩屋 笠石 笠石と様々な石 | ||

|

| 鬼 婆 石 像 | ||

|

境内には様々石がある。

|

|

黒塚

鬼婆を埋めた塚を「黒塚」という。

観世寺から少し歩いた阿武隈川の東側にある。

| 黒 塚 | ||

|

「みちのくの 安達ヶ原の黒塚に 鬼こもれりと 聞くはまことか」 平 兼盛

白石市へ向かう。

白石城

伊達の重臣片倉氏の城。江戸初期元和元年(1615)、幕府の大名統制政策として「一国一条の令」が出された。仙台藩は仙台城と白石城の二城が許された。

| 三 階 櫓 | ||

|

|

今宵の宿は、奥州秋保温泉

2019−1 / 2019−2 / 2019−3 / 2019−4

徒歩き日誌索引のページ