カチアリキ かちありき 徒歩き kachiarik カチアリキi

徒歩き日誌 2019-1 A Wayfaring man' diary

1.台湾・台南市へゆく

2.新宿御苑でクラス会

新宿御苑 信州高遠藩内藤家 ソメイヨシノ コヒガンザクラ 高遠小彼岸桜

3.丹沢湖と三保ダム

道の駅山北 丹沢湖紀念館 三保の家

4.豊橋〜豐川〜浜松

賀茂神社 豊川稲荷 霊狐塚 三方ヶ原の合戦 犀ヶ崖 大島蓼太

浜松城

5.横浜港の見える丘公園

神奈川近代文学館 「巨星・松本清張」展 松本清張 大韓民国総領事館

6.箱根にゆく

箱根登山電車 公時神社 坂田公時 源頼光 長安寺 五百羅漢

7.信州伊那へ

満蒙開拓平和記念館 昼神温泉

台湾・台南市へゆく

2019年1月19日〜22日台湾の南部、台南市を中心とした旅行。

「台湾・台南市へゆく」をご覧ください。

3月30日(土) 新宿御苑の桜を愛でてクラス会

新宿御苑は桜が満開。この公園は、信州高遠藩内藤家の下屋敷跡です。

信州高遠で少年・少女時代を過ごした関東在住の同級生11名が参集しました。

同級生K. ITO氏撮影の桜と彼のコメントです。

「玉藻池の上に咲くソメイヨシノとコヒガンザクラを撮って比較したものです。

左の白い花がソメイヨシノで右のピンクがコヒガンザクラです。

コヒガンザクラは開花時期が早いので散りかかっているとはいえ、面影をのこして濃いピンク色を残しています。と小生は思います。

桜は土壌に左右されると思いますが、これだけ色がピンクなのは嬉しいかぎりです。」

以下カチアリキの撮影です。

神奈川の水がめといえば、相模湖(相模ダム)、津久井湖(城山ダム)、丹沢湖(三保ダム)と宮ヶ瀬湖(宮ヶ瀬ダム)がある。相模湖と津久井湖は何度か訪れ、宮ヶ瀬湖はダムのできる前に川で遊んだことがある。

丹沢湖は今回が初めて。足柄上郡山北町にある。

途中、道の駅があった。神奈川県の三つの道の駅の一つである。裏山では、新東名の工事をしていた。

小規模の道の駅。うどんを食べる。駅の前には酒匂川が流れ、対岸はキャンプ場になっている。夏にはさぞかし賑わうであろう。

これで神奈川県の道の駅を制覇した。と言っても、たった三つしかないのだが。

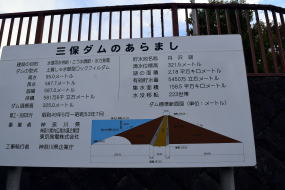

三保ダムは、酒匂川水系に水源をもとめて建設した。

丹沢湖紀念館は、上の左の写真おくの白い建物。丹沢湖の成り立ちのビデオや写真の展示がある。お土産品コーナーもある。

三保の家は、湖底に水没した世附地域にあった約120年前の民家を移転復元したもので、当時の生活用具が展示されている。

今日は富士山の写真をとりたかったのだが、あいにくの曇天です。

湖畔は観光客も少なく、ダムの堰堤ではカチアリキただ一人で、のんびりとした春の一日でした。

山北町観光協会のホームページがあります。

今回の主目的は、徳川家康の足跡を辿り三方ヶ原古戦場と浜松城をみることである。

昨年の秋は、長篠、岡崎城と松平郷をたずねた。

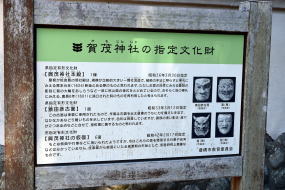

豊橋市の賀茂神社

家を出るとき、豊川稲荷を目標にしていたが、豊川ICの近くにあるので、スルーするのはもったいないと思い、たずねてみた。カーナビへの目的地設定がまずかったのか、集落の狭い道に入ったりし、まよいに迷って、地元の人に尋ねたりして、ようやく到着した。

花しょうぶ園が5月から6月上旬が見ごろとのこと。檜皮の森あり豊橋ではかなり有名な神社らしい。

野田城については、新城市のホームページに詳しい。

なお、このあたり武田信玄に仕えた山本勘助の誕生の地であるとのことである。

豊川稲荷

豊川稲荷を参拝します。

ホームページの当山の歴史には、次のように書いてあります。

「豊川稲荷は正式名を『妙嚴寺』と称し、山号を圓福山とする曹洞宗の寺院です。

一般的に『稲荷』と呼ばれる場合は、『狐を祀った神社』を想像される方が多数であると思われますが、当寺でお祀りしておりますのは鎮守・豐川?枳尼眞天(とよかわだきにしんてん)です。豐川?枳尼眞天が稲穂を荷い、白い狐に跨っておられることから、いつしか『豊川稲荷』が通称として広まり、現在に至っております。」

「狐を祀った神社」ではなく、お祭りしているのは「鎮守・豐川だきにてん」です。

「だきにてんは」、【茶吉尼天・茶枳尼天】とも書くようですが、日本ではその本体を狐の精として、稲荷大明神・飯綱権現などと同一とする。(電子広辞苑)とのことです。

門前で「いなり寿司」を食べて、三方ヶ原に向かう

三方ヶ原の合戦

1572(元亀3年)12月22日三方ヶ原の合戦では、徳川家康が武田信玄に大敗北を喫っした。

家康は、浜松城に敗走する途中追撃軍に追われ、恐怖で馬の首に顔を伏せながら鞍壺で糞 を洩らしたのは有名な話。

戦いがあった場所は、三方ヶ原台地であるが詳しい場所はわかっていないらしい。

しかし、犀ヶ崖は確かな古戦場跡として残っている。

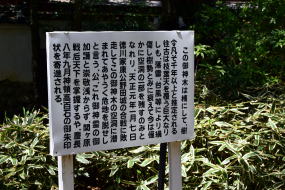

犀ヶ崖

撤退した家康軍は「武田勢に夜討をかける」と夜襲を計画した。

司馬遼太郎は『覇王の家』でつぎのように書いている。

「この作戦は、意外な奇功を奏した。夜道を忍びに忍んで武田方の犀ヶ崖の宿営地(穴山梅雪隊)にちかづき、それも敵の寝息がきこえるほどまでに這い寄り、百挺の鉄砲がそれぞれ夜気を裂いて轟音をはじけさせたため、穴山隊は大混乱をおこし、足をすべらせて犀ヶ崖の渓流に落ちて死ぬ物が数百人も出た。」

現在は、犀ヶ崖公園となっている。

写真では崖の険しさはわからない。

現在、国道257線が南北に走り、谷筋の両側には住宅が迫っている。かなり埋め立てられたのであろう。

当時の犀ヶ崖は、深さ40m、幅約50m、長さ2kmの深くて複雑な地形であったという。

大島蓼太 の句碑「岩角に 兜くたけて 椿かな」がある。

蓼太(1718~1787)は、江戸中期の俳人で信濃伊那の生まれ。

戦国の時代は信州伊那は武田勢力の地であった。武田勝頼は、伊那の高遠城の城主でもあった。信玄は伊那を通り西上し、病んで甲斐に引き上げる途中伊那で死んだ。

伊那の人間は、武田については特別な感情がある。家康は別としても武田を滅ぼした織田信長・信忠憎しの感は400年後の現在でもある。

なお、信玄の西上には甲斐から駿河に出て、駿河から西に進んで遠江に入ったという説と、伊那を通り信濃から南進したという説がある。

蓼太の句「椿かな」は何を意味するか。椿の色が赤だとすると、武田の赤備えの兜がくだけて椿の花のような形になって散った??。椿の花は首からポトリと落ちる。それは武士の潔ぎよさと解された。と勝手に解釈した。

この句は、武田勢への親愛の情と哀悼の句であろうと思う。

犀ヶ崖資料館で頂いた『犀ヶ崖周辺の見どころ』によると「犀ヶ崖の周りに真っ赤に咲いた椿の花が散って、さながら兵どもの無残な死体が血に染まり、飛散っているようだという幻想的な表現である。」とある。

浜名湖畔の宿に泊まる。

4月17日(水)

朝から豪雨。朝、ホテルの窓から”かんざんじロープウェイ”が動いているのが見えたが、チェックアウトして外に出て見ると動いていない。雨のための運休らしい。

舘山寺を拝観しようと駐車場に車をとめたが、車外に出られる状態ではない。

弁天島海浜公園でも同じような豪雨。海に立つ赤い鳥居も煙って見える。

浜松城

正午ころ浜松城に到着。ようやく雨があがった。

浜松城は、三方ヶ原で大敗した徳川家康が命からがら逃げ帰った城。

浜松城は「家康の出世城」ともいう。

家康は1570(元亀元年)三河の岡崎城から本拠をここ浜松に移した。

ここから東海の覇者と成長してゆく。出世城と呼ばれる所以である。

家康は駿府城に移ったあとも、この城から水野忠邦などの老中を輩出している。

現在の天守閣は1958(昭和33年)に復元。岡崎城と比べると小ぶりな天守閣だ。往時の野面積みの石垣の上に乗っている。

野面積みは荒々しいが、400年の風雪に耐えているとのことである。

浜松の旅は終わり。

神奈川近代文学館で「巨星・松本清張」展がある。今日はそれを見るのが目的。

松本清張(1909~1992)「或る『小倉日記』伝」で芥川賞を受賞。その後ベストセラー作家となる。

この特別展では清張の作品世界を紹介する。

松本清張『私のものの見方考え方ー私の人生観』(大和出版)

を思い出しながら展示を見る。

下唇をつきだした独特の風貌の写真がかざってある。それを「孫が真似をして、下唇を突き出す」と、どこかで読んだことがあるような気がする。

清張の作品は多数読んだことがあるが、このところ遠ざかっていた。また、読み返しみようと思った。

三島由紀夫は、清張を全く評価していなかったらしい。

松本清張は、三島由紀夫を観念小説家と評している。

ところで清張自身は如何か。前掲の書の「私の小説作法」の章を読めば納得する。

神奈川近代文学館の裏、洋風の邸宅が立ち並ぶ方には足を踏み入れたことがない。

ついでなので行ってみた。

白い塀に山手散策MAPが描かれていた。山手ロイストン教会がある。

写真を撮って振り返ると、大韓民国総領事館がある。

警備の警察官が敬礼してくれた。こちらも「ご苦労さまです」と答礼した。

現在、彼の国とは微妙な関係。警備も大変でしょう。

再び港の見える丘公園に戻り、中華街に向けて坂をくだる。

2019年4月28日(日)~30日(火) 箱根

大型の連休はじめ、箱根へゆく。

彫刻の森の美術館のやえざくらを撮る。

30日(火)雨。

公時神社

ご祭神は坂田金時 。平安後期の武将源頼光 の四天王の一人。

幼名を金太郎という。熊と相撲をとったという力持ち。

童謡でしられる「まさかりかついだ金太郎・・・」がその人。童姿は強健と武勇の象徴で、五月人形に作られ、歌舞伎では怪童丸の名で登場する。

源頼光(948~1021)は平安中期の武将。大江山の酒呑童子征伐の伝説や土蜘蛛伝説は有名。

公時神は毎年5月5日に「公時祭り」が行われる。氏子が集まってお祭りの準備をしていた。

社務所で、お茶とサツマイモの天ぷらをごちそうになる。

ここは、金時山への登山口でもある。

曹洞宗 長安寺

箱根仙石原にある。五百羅漢のお寺。

ここは箱根の観光スポットの一つであるらしいが、いつもこの辺りはスルーしていた。

このお寺は紅葉の名所でもある。秋に再度拝観しようと思う。

満蒙開拓平和記念館

長野県下伊那郡阿智村駒場711−10

HPがある。⇒ここ

事業目的

阿智村ホームページから。

「昭和初期に、飯田・下伊那地方から約8,400名の方々が、満州に渡りました。

この地方は全国で最も多くの人を満州に送り出したといわれています。

満蒙開拓平和記念館は、全国で唯一の満蒙開拓の歴史に特化した記念館です。

映像資料や戻ってこられた方々の体験証言などの貴重な資料が展示されています。」

満州に入植して亡くなった人、無事帰還した人達の名簿がある。

何人か知る人がいる。

昼神温泉に泊まる。

昼神温泉の朝。

2019−1 / 2019−2 / 2019−3 / 2019−4

「台湾・台南市へゆく」をご覧ください。

新宿御苑でクラス会

3月30日(土) 新宿御苑の桜を愛でてクラス会

新宿御苑は桜が満開。この公園は、信州高遠藩内藤家の下屋敷跡です。

信州高遠で少年・少女時代を過ごした関東在住の同級生11名が参集しました。

同級生K. ITO氏撮影の桜と彼のコメントです。

「玉藻池の上に咲くソメイヨシノとコヒガンザクラを撮って比較したものです。

左の白い花がソメイヨシノで右のピンクがコヒガンザクラです。

コヒガンザクラは開花時期が早いので散りかかっているとはいえ、面影をのこして濃いピンク色を残しています。と小生は思います。

桜は土壌に左右されると思いますが、これだけ色がピンクなのは嬉しいかぎりです。」

| ソメイヨシノと高遠小彼岸桜 |

ソメイヨシノは各地で最もよく見かける桜である。 エドヒガンザクラとオオシマザクラの雑種。 高遠小彼岸桜は、マメザクラとエドヒガンザクラの交配種の一系。高遠固有種である。 |

|

以下カチアリキの撮影です。

| 芝生のむこうに二種の桜。 右のピンクが高遠小彼岸桜 | ||

|

| 幹には「高遠小彼岸桜」 ○ ○ 桜 (新宿MACHIAVELLI) | ||

|

2019年4月2日(火) 丹沢湖と三保ダム

丹沢湖と三保ダムへ。神奈川の水がめといえば、相模湖(相模ダム)、津久井湖(城山ダム)、丹沢湖(三保ダム)と宮ヶ瀬湖(宮ヶ瀬ダム)がある。相模湖と津久井湖は何度か訪れ、宮ヶ瀬湖はダムのできる前に川で遊んだことがある。

丹沢湖は今回が初めて。足柄上郡山北町にある。

途中、道の駅があった。神奈川県の三つの道の駅の一つである。裏山では、新東名の工事をしていた。

| 道の駅 山北 | ||

|

| 道の駅 山北 駅から対岸を見る | ||

|

三保ダムは、酒匂川水系に水源をもとめて建設した。

| 丹沢湖周辺レクリエーションマップ 三保ダムのあらまし | ||

|

|

| ソメイヨシノ ロウバイ | ||

|

| 丹沢湖記念館・三保の家 | ||

|

丹沢湖紀念館は、上の左の写真おくの白い建物。丹沢湖の成り立ちのビデオや写真の展示がある。お土産品コーナーもある。

三保の家は、湖底に水没した世附地域にあった約120年前の民家を移転復元したもので、当時の生活用具が展示されている。

今日は富士山の写真をとりたかったのだが、あいにくの曇天です。

湖畔は観光客も少なく、ダムの堰堤ではカチアリキただ一人で、のんびりとした春の一日でした。

山北町観光協会のホームページがあります。

2019年4月16日(火)〜17日(水) 豊橋〜豊川〜浜松

2019年4月16日(火)今回の主目的は、徳川家康の足跡を辿り三方ヶ原古戦場と浜松城をみることである。

昨年の秋は、長篠、岡崎城と松平郷をたずねた。

豊橋市の賀茂神社

家を出るとき、豊川稲荷を目標にしていたが、豊川ICの近くにあるので、スルーするのはもったいないと思い、たずねてみた。カーナビへの目的地設定がまずかったのか、集落の狭い道に入ったりし、まよいに迷って、地元の人に尋ねたりして、ようやく到着した。

花しょうぶ園が5月から6月上旬が見ごろとのこと。檜皮の森あり豊橋ではかなり有名な神社らしい。

| 神社への参道へむかう赤い欄干の橋 橋の下一帯がしょうぶ園 | ||

|

| 参道にある檜皮の説明 | ||

|

|

|

| 境内にある御神木 | ||

|

||

野田城については、新城市のホームページに詳しい。

なお、このあたり武田信玄に仕えた山本勘助の誕生の地であるとのことである。

豊川稲荷

豊川稲荷を参拝します。

ホームページの当山の歴史には、次のように書いてあります。

「豊川稲荷は正式名を『妙嚴寺』と称し、山号を圓福山とする曹洞宗の寺院です。

一般的に『稲荷』と呼ばれる場合は、『狐を祀った神社』を想像される方が多数であると思われますが、当寺でお祀りしておりますのは鎮守・豐川?枳尼眞天(とよかわだきにしんてん)です。豐川?枳尼眞天が稲穂を荷い、白い狐に跨っておられることから、いつしか『豊川稲荷』が通称として広まり、現在に至っております。」

「狐を祀った神社」ではなく、お祭りしているのは「鎮守・豐川だきにてん」です。

「だきにてんは」、【茶吉尼天・茶枳尼天】とも書くようですが、日本ではその本体を狐の精として、稲荷大明神・飯綱権現などと同一とする。(電子広辞苑)とのことです。

| 豐 川 稲 荷 | ||

| 総 門 山 門 | ||

|

| 鎮 守 堂 鐘 楼 堂 | ||

|

| 正面が本殿 豊川稲荷大本殿 | ||

|

| 霊 狐 塚 | ||

|

門前で「いなり寿司」を食べて、三方ヶ原に向かう

三方ヶ原の合戦

1572(元亀3年)12月22日三方ヶ原の合戦では、徳川家康が武田信玄に大敗北を喫っした。

家康は、浜松城に敗走する途中追撃軍に追われ、恐怖で馬の首に顔を伏せながら鞍壺で

戦いがあった場所は、三方ヶ原台地であるが詳しい場所はわかっていないらしい。

しかし、犀ヶ崖は確かな古戦場跡として残っている。

犀ヶ崖

撤退した家康軍は「武田勢に夜討をかける」と夜襲を計画した。

司馬遼太郎は『覇王の家』でつぎのように書いている。

「この作戦は、意外な奇功を奏した。夜道を忍びに忍んで武田方の犀ヶ崖の宿営地(穴山梅雪隊)にちかづき、それも敵の寝息がきこえるほどまでに這い寄り、百挺の鉄砲がそれぞれ夜気を裂いて轟音をはじけさせたため、穴山隊は大混乱をおこし、足をすべらせて犀ヶ崖の渓流に落ちて死ぬ物が数百人も出た。」

現在は、犀ヶ崖公園となっている。

| 三方原古戦場犀ヶ崖 徳川家康公お手植えの楠 | ||

|

||

| 犀 ヶ 崖 | ||

|

| 谷底を撮る 大島蓼太の句碑。 | ||

|

写真では崖の険しさはわからない。

現在、国道257線が南北に走り、谷筋の両側には住宅が迫っている。かなり埋め立てられたのであろう。

当時の犀ヶ崖は、深さ40m、幅約50m、長さ2kmの深くて複雑な地形であったという。

大島

蓼太(1718~1787)は、江戸中期の俳人で信濃伊那の生まれ。

戦国の時代は信州伊那は武田勢力の地であった。武田勝頼は、伊那の高遠城の城主でもあった。信玄は伊那を通り西上し、病んで甲斐に引き上げる途中伊那で死んだ。

伊那の人間は、武田については特別な感情がある。家康は別としても武田を滅ぼした織田信長・信忠憎しの感は400年後の現在でもある。

なお、信玄の西上には甲斐から駿河に出て、駿河から西に進んで遠江に入ったという説と、伊那を通り信濃から南進したという説がある。

蓼太の句「椿かな」は何を意味するか。椿の色が赤だとすると、武田の赤備えの兜がくだけて椿の花のような形になって散った??。椿の花は首からポトリと落ちる。それは武士の潔ぎよさと解された。と勝手に解釈した。

この句は、武田勢への親愛の情と哀悼の句であろうと思う。

犀ヶ崖資料館で頂いた『犀ヶ崖周辺の見どころ』によると「犀ヶ崖の周りに真っ赤に咲いた椿の花が散って、さながら兵どもの無残な死体が血に染まり、飛散っているようだという幻想的な表現である。」とある。

浜名湖畔の宿に泊まる。

4月17日(水)

朝から豪雨。朝、ホテルの窓から”かんざんじロープウェイ”が動いているのが見えたが、チェックアウトして外に出て見ると動いていない。雨のための運休らしい。

舘山寺を拝観しようと駐車場に車をとめたが、車外に出られる状態ではない。

弁天島海浜公園でも同じような豪雨。海に立つ赤い鳥居も煙って見える。

浜松城

正午ころ浜松城に到着。ようやく雨があがった。

浜松城は、三方ヶ原で大敗した徳川家康が命からがら逃げ帰った城。

浜松城は「家康の出世城」ともいう。

家康は1570(元亀元年)三河の岡崎城から本拠をここ浜松に移した。

ここから東海の覇者と成長してゆく。出世城と呼ばれる所以である。

家康は駿府城に移ったあとも、この城から水野忠邦などの老中を輩出している。

現在の天守閣は1958(昭和33年)に復元。岡崎城と比べると小ぶりな天守閣だ。往時の野面積みの石垣の上に乗っている。

野面積みは荒々しいが、400年の風雪に耐えているとのことである。

| 天守閣と野面積みの石垣 | ||

|

|

浜松の旅は終わり。

横浜港の見える丘公園

2019年4月23日(火)神奈川近代文学館で「巨星・松本清張」展がある。今日はそれを見るのが目的。

| 横浜ベイブリッジ 案内板の背後の橋をわたると文学館 | ||

|

| 神奈川近代文学館 | ||

|

松本清張(1909~1992)「或る『小倉日記』伝」で芥川賞を受賞。その後ベストセラー作家となる。

この特別展では清張の作品世界を紹介する。

松本清張『私のものの見方考え方ー私の人生観』(大和出版)

を思い出しながら展示を見る。

下唇をつきだした独特の風貌の写真がかざってある。それを「孫が真似をして、下唇を突き出す」と、どこかで読んだことがあるような気がする。

清張の作品は多数読んだことがあるが、このところ遠ざかっていた。また、読み返しみようと思った。

三島由紀夫は、清張を全く評価していなかったらしい。

松本清張は、三島由紀夫を観念小説家と評している。

ところで清張自身は如何か。前掲の書の「私の小説作法」の章を読めば納得する。

神奈川近代文学館の裏、洋風の邸宅が立ち並ぶ方には足を踏み入れたことがない。

ついでなので行ってみた。

白い塀に山手散策MAPが描かれていた。山手ロイストン教会がある。

| クラブ山手241の塀に 山手散策MAP 山手ロイストン教会 | ||

|

写真を撮って振り返ると、大韓民国総領事館がある。

警備の警察官が敬礼してくれた。こちらも「ご苦労さまです」と答礼した。

現在、彼の国とは微妙な関係。警備も大変でしょう。

| 大韓民国総領事館 | ||

|

再び港の見える丘公園に戻り、中華街に向けて坂をくだる。

箱根にゆく

2019年4月28日(日)~30日(火) 箱根

大型の連休はじめ、箱根へゆく。

彫刻の森の美術館のやえざくらを撮る。

| 彫刻の森美術館のやえざくら | ||

| 桜の右下に「交差する空間構造」が見える シュトルム(暴風)と桜 | ||

|

| 箱根登山電車 | ||

|

30日(火)雨。

公時神社

ご祭神は

幼名を金太郎という。熊と相撲をとったという力持ち。

童謡でしられる「まさかりかついだ金太郎・・・」がその人。童姿は強健と武勇の象徴で、五月人形に作られ、歌舞伎では怪童丸の名で登場する。

源頼光(948~1021)は平安中期の武将。大江山の酒呑童子征伐の伝説や土蜘蛛伝説は有名。

公時神は毎年5月5日に「公時祭り」が行われる。氏子が集まってお祭りの準備をしていた。

| 公時神社 | ||

|

社務所で、お茶とサツマイモの天ぷらをごちそうになる。

| 公時神社 | ||

| 5月5日にむけての鯉のぼり お茶とサツマイモの天ぷら | ||

|

ここは、金時山への登山口でもある。

曹洞宗 長安寺

箱根仙石原にある。五百羅漢のお寺。

| 長 安 寺 | ||

|

| 五 百 羅 漢 | ||

|

||

ここは箱根の観光スポットの一つであるらしいが、いつもこの辺りはスルーしていた。

このお寺は紅葉の名所でもある。秋に再度拝観しようと思う。

信州伊那へ

2019年5月5月19日満蒙開拓平和記念館

長野県下伊那郡阿智村駒場711−10

HPがある。⇒ここ

事業目的

日中双方を含め、多くの犠牲者を出した満蒙開拓の史実を通じて、戦争の悲惨さ、平和の尊さを学び、次世代に語り継ぐと共に国内外に向けた平和発信拠点とする。

阿智村ホームページから。

「昭和初期に、飯田・下伊那地方から約8,400名の方々が、満州に渡りました。

この地方は全国で最も多くの人を満州に送り出したといわれています。

満蒙開拓平和記念館は、全国で唯一の満蒙開拓の歴史に特化した記念館です。

映像資料や戻ってこられた方々の体験証言などの貴重な資料が展示されています。」

満州に入植して亡くなった人、無事帰還した人達の名簿がある。

何人か知る人がいる。

昼神温泉に泊まる。

昼神温泉の朝。

| ホテルひるがみの森 阿智川 | ||

|

| 朝 市 | ||

|

2019−1 / 2019−2 / 2019−3 / 2019−4