カチアリキ かちありき 徒歩き kachiarik カチアリキi

徒歩き日誌 2019-4A Wayfaring Man's Diary

徒歩き日誌 その4:2019-4

10.群馬県の古墳と博物館

玉村八幡宮 天神山古墳 水澤観世音 伊香保温泉 岩宿博物館 岩宿遺跡

群馬県立歴史博物館

11.長野県諏訪市

高島城 松平忠輝

12.群馬県水上へ

道の駅みなかみ水紀行 諏訪峡 谷川岳 谷川岳山岳資料館 土合駅 水上駅SL転車台広場 デコイチ 転車台 水上駅 日本絹の里

13.群馬県立歴史博物館

「ハート形土偶大集合!! 縄文かたち・美 そして岡本太郎」

14.大嘗宮一般参観

15.伊豆の旅

野坂オートマタ美術館 大室山 地震動の擦痕 北条義時邸跡 柿田川

群馬県の古墳と博物館

2019年8月26日今回の群馬ゆきは、天神山古墳と岩宿遺跡を見ることである。群馬県は温泉は有名であるが、それだけでなく古墳・遺跡が多いことでも知られる。

関越道を出て国道354号を東に進むと「道の駅玉村宿」がある。しばし休憩。

この辺りについては、玉村町のホームページが参考になる。

玉村八幡宮

群馬県佐波郡玉村町下新田1番地

日光例幣使街道玉村宿の北側にある。

例幣使は京都から中山道を通り高崎(倉賀野)からこの例幣使街道にはいり日光にむかった。

玉村宿あたり往時の面影はないが、古くからの酒蔵(井田酒造)がある。

本殿は国指定重要文化財。

|

|

蔵元井田酒造さんの裏を撮る。

道路の左側に玉村八幡宮がある。

|

天神山古墳

太田市内ヶ島町にある。太田市のホームページに詳しい。

発掘調査の後埋め戻されたのか、木々の生い茂る山となっている。

墳丘に至る道が分からず、道に迷い、古墳の西側の堀で絵を描いている人に尋ねて判明。民家の庭先を通るようにしてたどりついた。

| 天神山古墳 | ||

|

| 古墳の上にお社がある | ||

|

この古墳は男体山古墳とよばれている。近くに女体山古墳があるのだが、上り口が分からず断念した。

手を加えて観光地化してしまった古墳があるが、このままで良いと思う。

今夜の泊まりは伊香保温泉。

途中、板東十六番霊場水澤観世音にてお詣り。

水澤観世音

渋川市伊香保町にある。

水澤観世音は今から1400年前の創建。推古天皇、持統天皇の勅願の古刹である。

|

|

|

伊香保温泉に泊まる。

2019年8月27日

朝の伊香保散歩。

|

|

岩宿博物館

みどり市笠懸町阿佐美にある。

岩宿博物館のホームページ。

| 岩宿博物館 | ||

|

||

常設展示は、約4万から約1.5万年前の日本列島に展開された人類の様々な生活の様子を展示している。

映像を交えて、小学生でも理解できるようにわかりやすく展示する。

子供達への教育に力を入れている様子である。

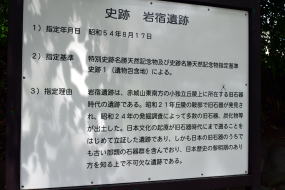

岩宿遺跡

みどり市笠懸町阿佐美にある。岩宿博物館の裏の丘にあたる。

1949(昭和24年)に岩宿遺跡A地点で、日本で初めて更新世後期の地層である関東ローム層(赤土層)の中から打製石器が出土した。岩宿遺跡での発見以前、当時日本では縄文文化が日本列島最古の文化であると考えられていた。しかし、この遺跡の発見によって日本列島にも旧石器時代の人々が生活していたことがわかり、日本文化の始まりが1万年以上も古く遡ることになった。

これをきっかけに、全国各地の更新世の地層から各種の石器が出土するようになった。

| 岩宿遺跡の史跡指定 文部大臣灘尾弘吉の書 | ||

|

岩宿遺跡の向かい側に、相沢忠洋の胸像がある。

相沢忠洋は、在野の考古学研究者で岩宿遺跡の第一発見者である。

その近くB地点に岩宿ドームがある。岩屋戸時代の人々の暮らしを映像で学べ、関東ローム層の地層断面も観察できる。

| 相沢忠洋の胸像 岩宿ドーム | ||

|

石器は、見晴らしの良い丘の上で発見されることが多い。小さな集団で動物を追い、山や森を移動して歩く狩猟民族の生活である。

群馬県立歴史博物館

開館40周年記念 第99回企画展 「集まれ!ぐんまのはにわたち」を見る。

| 群馬県立歴史博物館 | ||

|

長野県諏訪市

2019年10月14日〜15日 長野県諏訪市へゆく。

高島城

諏訪市高島にある。続日本100名城に選ばれている。

「諏訪の浮き城」とも呼ばれた。

家康の六男松平忠輝は高島藩に流され、この城に幽閉され92歳で没している。家康が忠照を疎んだ理由はよくわかっていない。

| 高 島 城 | ||

|

群馬県水上へ

2019年10月27日

水上に向かう。天神峠で紅葉の谷川岳を間近に見てみたいと思う。

道の駅みなかみ水紀行に寄る。

| みなかみ水紀行 清流公園と利根川(上流) | ||

|

この辺りは諏訪峡と言う。

「諏訪峡めぐり案内図」は、この道の駅を起点ととして、9カ所を巡るコースを案内している。

| 諏 訪 峡 | ||

|

谷川岳を見にゆく。

天神峠の展望台を目指す。

谷川岳ロープウェイに乗り、谷川岳天神平へ。そこから天神峠ペアリフトに乗り換え天神峠に至る。「天神峠展望台」から雄大な谷川岳が望める。

| ロープウェイで天神平へ 振り返ると下にロープウェイ乗り場 | ||

|

天神平に到着

| 谷川岳は霧だ しばらくすると晴れた | ||

|

ここからリフトに乗る。

| リフトに乗る 天神峠に到着 | ||

|

| 谷 川 岳 | ||

|

| 山頂を望遠レンズで撮る | ||

|

||

トマは手前でオキは奥の意味らしい。上州の方言かな?

| 天神峠から天神平を見下ろす 天神平から天神峠を見上げる | ||

|

多くの遭難者を出した一ノ倉沢、その厳しさを遠くからでも見たかった。マイカー規制で入れない。

谷川岳山岳資料館で谷川岳にまつわる史料を見る。

みなかみ町湯桧曽の土合霊園地に、谷川岳とその周辺の山で遭難した人の慰霊碑がある。

記録が有る1931年以降で800人を越えている。以前は岩場での滑落、雪崩などでの事故が多かったが、近年は登山ブームで中高年の体力不足による事故が多い。

この霊園には、遭難者を悼むさまざまな碑がある。

| 一ノ倉沢方面はマイカー規制 遭難した人の慰霊碑 | ||

|

||

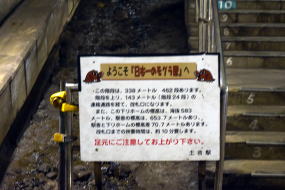

土合駅

JR上越線の駅。

土合駅の下りホームは地下を通る新清水トンネル内にあり、駅舎まで標高差70m、462段の階段を下るため「日本一のモグラ駅」と呼ばれている。

昭和40年代に上越線を複線化するのに、工事の効率化のため新清水トンネルを掘り、下り線を敷設したためらしい。

駅前の石ころだらけの駐車場に車を止める。

寂しげな無人駅だ。モグラ駅の乗降客と見物人は観光客。

登山シーズンには、谷川岳を目指す山男・山女が多いのだろう。

| 土 合 駅 | ||

|

| 上り 水上・渋川方面のホーム 下り 越後湯沢・長岡方面への階段 | ||

|

| 長い階段を下り、ホームに到着した | ||

|

||

13:49発の長岡行きの列車が到着。

| 下り列車が到着 去ってゆく | ||

|

列車を見送ると、再び改札口に向かって20分かけて階段を上る。重労働だ。谷川岳登山者にとってはウオーミングアップになるそうな。

10月28日

水上駅SL転車台広場

デコイチと転車台を見にゆく。

準鉄道記念物D51745蒸気機関車

この機関車は、昭和18年8月8日に、日本車輌株式会社で制作され、東北線、日光線、八高線、信越本線などで走った。輸送力の変遷に伴い、昭和45年に廃車となった。

列車のジーゼル化、電化によってデコイチは姿を消していった。

今にも走り出しそうな綺麗な姿だ。

| D51745蒸気機関車 | ||

|

転車台

天車台の横に次のように書いてある。

橋りょう名 転車台、位置 水上駅構内、支間 20M

| 転車台 | ||

|

水上駅

火の見櫓がある。これも懐かしい風景だ。

| 火の見櫓 JR水上駅 | ||

|

日本絹の里 シルクの総合博物館

所在地 / 高崎市金古町888−1

繭や生糸に関する資料や絹製品なおどを展示している。

絹文化と蚕糸技術の継承などの重要性を未来ぬ向けて発信する施設である。

さすが、蚕糸王国群馬県ならではの施設である。

|

| 桑の大木 広大な桑畑 | ||

|

群馬県立歴史博物館

12月1日「ハート形土偶大集合!! 縄文かたち・美 そして岡本太郎」

また、群馬県に来た。圏央道が開通して、群馬がとても近くなった。

今日は、ハート形土偶を見るために来た。群馬は古墳、そして埴輪、土偶が多い。

その展示も今日が最終日だ。どうにか都合をつけて間に合わせた。

「芸術は爆発だ!」の岡本太郎がハート形土偶の影響を受けたとのこと、納得。

|

肉の駅 ららん藤岡店にて買い物をする。

高速のパーキングエリアを兼ね、高速からも一般道からも入れる。

ここは、何度も利用した。それにしても名称が「肉の駅」とはね〜。無粋だなー。

| 肉の駅 ららん藤岡店 | ||

|

大嘗宮一般参観

2019年(令和元年)12月6日宮内庁は、次のようにその趣旨を述べる。

<大嘗宮一般参観>

大嘗宮一般参観は,本年11月14日(木)及び15日(金),天皇陛下がご即位の後,初めて新穀を皇祖・天神地祇に供えられ,自らも召し上がり,国家・国民のためにその安寧と五穀豊穣などを感謝し祈念された大嘗宮の儀が行われた大嘗宮を一般に公開するものです。

大嘗祭の中心的儀式である「大嘗宮の儀」が行われた所、ぜひ見ておきたかった。

大嘗宮は、皇居東御苑に造営された。

坂下門から参入し、参観ののち

| 東京駅 皇居前広場 | ||

|

| 富士見櫓 参観の順番待ち | ||

|

| 南鳥居・神門 | ||

|

神門は「黒木造り」という皮付きの丸太を使った伝統的な建築様式。

神門は主要三殿と参列者の入口となる。

主要三殿は、大嘗宮の奥にある「

悠紀殿と主基殿の屋根にはX字形の

主要三殿など大小合わせて40近い建物で構成されているとのことである。

一般参観が終わると、大嘗宮は取り壊される。

伊豆の旅

2019年12月28日 伊豆へゆく。

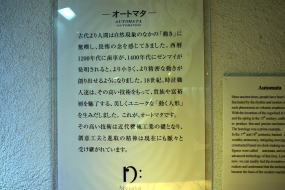

野坂オートマタ美術館

住所:伊東市八幡野字株尻1283−75

オートマタとは18~19世紀のヨーロッパで科学者でもあり最高の技術者でもあった「時計技師」たちによって生み出された「機械仕掛けの芸術品」である。

|

|

|

王侯貴族たちに愛された芸術品を堪能できる。子供も大人も楽しめる美術館であった。

時間によっては、実際に動くのを見ることができる。

からくり人形の西洋版だ。

大室山

野坂オートマタ美術館に大室山リフトのパンフレットが置いてあった。

「◆ご紹介印により割引致します。チケット売場にお見せ下さい。」

と書いてある。下の写真に赤い楕円で囲ったところに書いてあった。

円錐形の美しい山は、遠く城ヶ崎海岸辺りから見たことがあるが、登ったことがない。

早速ゆく。驚いた。外国語がかまびすしい。団体サンだ。

| 大室山リフト OH-MURO LIFT | ||

|

大室山は標高580mあり、伊豆単成火山群のなかでは最大の火山の一つ。噴火活動は約4000年前の縄文時代後期初頭とみられている。

単成火山とは一回だけの噴火で形成された火山。

「お鉢めぐり」をする。

|

|

| 大 島 富士山 | ||

|

伊豆長岡温泉の宿に泊まる。

岩崎弥太郎の長男久彌の別邸として昭和4年に建てられた。

昭和22年に旅館として営業を始めた。

12月9日

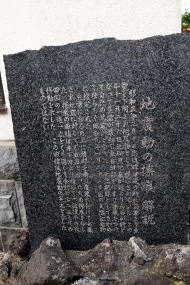

地震動の擦痕

国指定天然記念物として伊豆の国市南江間828−4の江間公園の一角にある。

1930年(昭和5年)の地震の痕跡を示す魚雷がある。

魚雷は建物の中に置かれ、ガラス越しに見ることができる。

魚雷の下にある解説には次のように書かれている。

天然記念物「地震動の痕跡」

(昭和9年1月22日 文部省指定)

昭和5年11月26日に発生した北伊豆地震は、最大震度6の烈震と推定されており

北伊豆地方に死傷者825人、家屋の全半壊7,501件の大きな被害を与えた。

この地震により台石が針となって、魚雷の表面が削られ全長725mmの傷跡が

残った。この地震動の擦痕(傷あと)は、魚雷と台石が天然の地震計となって

地震の激しさを刻み残したものとして大変貴重である。なお、昭和60年度の

保存事業を機に、擦痕(傷あと)を見やすくするため従来後方の台石にあった

魚雷を現在の位置に移した。

ここは以前は江間村尋常高等小学校であった。北条義時邸跡ともいわれている。丁度この記念物の建物の後ろにその碑がある。

なぜここに魚雷が有るのか?

「地震動の擦痕解説」の碑を要約すると、昭和5年3月10日にこの小学校に忠魂碑を建立したおり、海軍省から魚雷を下付され附属物として展示たものである。同じ年の11月26日に地震が発生している。

地震の痕跡については、動伊豆半島ジオパークのホームページに詳しい。

| 魚 雷 | ||

|

|

柿田川

身近に、「柿田川みどりのトラスト」の賛助会員がいるので、よくでかける。

今日は、伊豆からの帰りのついで、という感じである。

|

|

柿田川の湧水を淹れたコーヒーを飲んで、帰路についた。

2019-1 / 2019-2 / 2019-3 / 2019-4